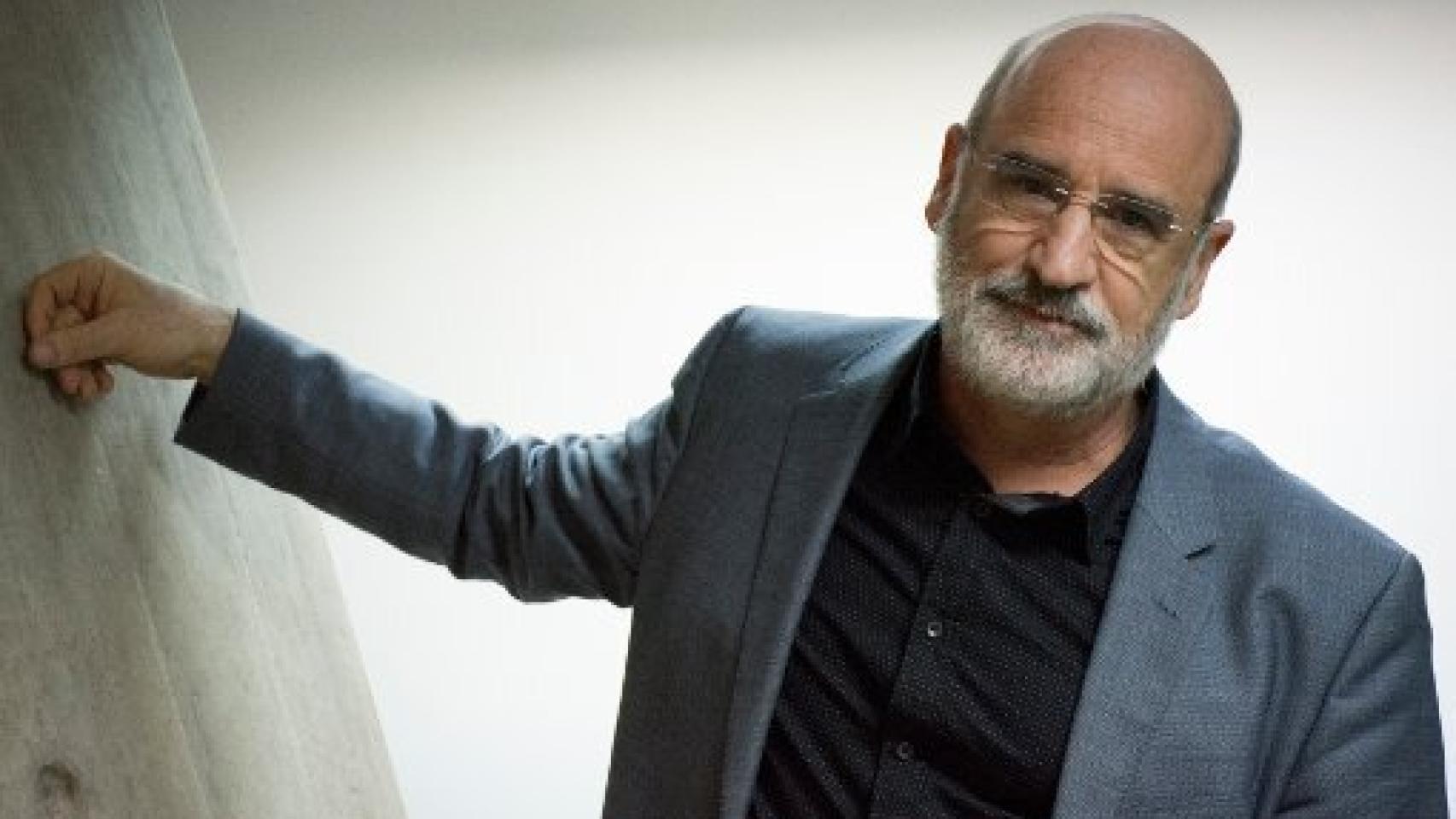

Fernando Aramburu. Foto: Carlos Mei

La prosa poética exige una fina sensibilidad y una precisión matemática. Fernando Aramburu posee ambas cualidades. Aclamado por su novela Patria, hasta la fecha el retrato más completo del trauma colectivo provocado por el terrorismo de ETA, Autorretrato sin mí muestra otra faceta más íntima y poética, pero no menos vigorosa y convincente. Esta vez Aramburu (San Sebastián, 1959) ha reconstruido en clave lírica su propia trayectoria vital, sin caer en la autocomplacencia, las trampas de la fe o las ensoñaciones utópicas.Aramburu conoce los riesgos del decir poético. Por eso, contiene los excesos retóricos y aborda la belleza con sencillez y honestidad. Sabe que la identidad nunca es unívoca y definitiva, sino múltiple y transitoria. "¿Quién de todos los que he sido, soy yo en verdad?", se pregunta. "De mí podrán decir cualquier cosa salvo que fui definitivo". No ignora que el mundo tiene la edad del niño que lo contempla. A los siete años la felicidad puede tener la forma de un sable de plástico, pero ese espejismo se desvanece cuando se comprende que la verdadera dicha consiste en "aceptar el bien ajeno". Ese descubrimiento nos acerca a los otros, incluso cuando pertenecen a un pasado lejano. Aramburu descubrió el latido ético en Camus y "el fervor incurable de la poesía" en Lorca. El amor y la amistad significan compartirlo todo. Cuando se rompe un ser querido, arrastra con él los días y las noches vividas en común. Una hija herida es un golpe del destino, pero el dolor puede ser una lección de vida: "Recorreré las calles recogiendo las lágrimas perdidas de la gente. Te lo debo a ti, Isabel, a cuyo lado, sin que te dieras cuenta, aprendí la compasión".

La vida y la ventana de Aramburu "dan al norte". El amor vino desde las nieblas germánicas, acarreando un cambio de escenario, pero el vínculo con la tierra natal perdura. Eso sí, sin exaltaciones histéricas que abren la puerta al fanatismo y la violencia, sino con la tranquila melancolía que nos inspira otear la infancia remota, la juventud ebria de provocaciones y el lento atardecer de una madurez abocada a un ineludible ocaso. Aramburu no cree en paraísos, pero revive al padre perdido con la memoria. Su bondad, no exenta de momentos aciagos, se parece al trozo de pan que ilumina la mesa donde se sientan los recuerdos. El pan es sinónimo de vida, como "el rubor crujiente" de una manzana. La vida no está menos presente en ese hogar donde una madre de "cuarzo" mantenía "a raya la tristeza". Aramburu se aproxima a Unamuno cuando admite que le gustaría morir en su cama, "encogido en posición fetal, antes incluso de haber nacido". Eso no significa que flirtee con el pesimismo o la desesperación. No fantasea con esa inmortalidad que obsesionó al creador de San Manuel Bueno, mártir: "A mí me basta la realidad. Yo me conformo con un buen paseo por la vida".

El aliento poético de Aramburu a veces se acerca al Barroco: "Me da pena que un día se muera el tiempo sin nadie que lo llore, sin que haya una mano amiga que le cierre los ojos". En otras ocasiones, sopla con la audacia de las vanguardias: "soy yo el que no para de llover", "un alma no se arregla. Si se rompe, no hay otra". No son hallazgos vacíos, sino poderosos indicios de una humanidad abrumadora, semejante a la del poeta Francisco Javier Irazoki, quizás su amigo más entrañable. Aramburu admite su deuda con la "maravillosa lengua castellana, compañera del alma, compañera". Siempre soñó con ser escritor, pero su anhelo más profundo era más elemental: "Ser humano es mi vocación, mi tozudez y mi condena". Autorretrato sin mí funde esos dos sueños, alumbrando un pequeño universo donde los abedules, los pájaros negros, los libros, la soledad, los amigos, la familia, el perro que aguarda en la puerta y la medusa que oscurece los días revelan que el hombre no es nada sin los otros. Poesía ética, poesía esencial, poesía hondamente humana. No me importa reconocer que el libro me ha conmovido, evocando los "seres diversos" que todos albergamos en nuestro interior.

@Rafael_Narbona