En 1994, Harold Bloom publicó su famoso ensayo El canon occidental, donde el reputado crítico literario mencionaba y comentaba lo que a su juicio había sido hasta la fecha lo mejor de la literatura occidental, principalmente europea y estadounidense. Por exigencia de sus editores, el libro venía rematado con una reducida lista de los 26 mejores autores de todos los tiempos dentro de ese marco geográfico, que se convirtió en objeto de controversia. Sin leer el libro, muchos se lanzaron a criticar la lista de marras. Su autor renegaba de ella y lamentaba que hubiera eclipsado el resto del ensayo.

Para considerar una obra como parte del canon occidental, Bloom decía atenerse a los méritos literarios del libro en sí mismo, dejando a un lado otros criterios extraliterarios (sociales, culturales y políticos) que a su juicio contaminaban la crítica literaria contemporánea. La 'Escuela del Resentimiento' fue el nombre que Bloom puso a los críticos de este tipo, entre los que incluía a feministas, marxistas y estructuralistas.

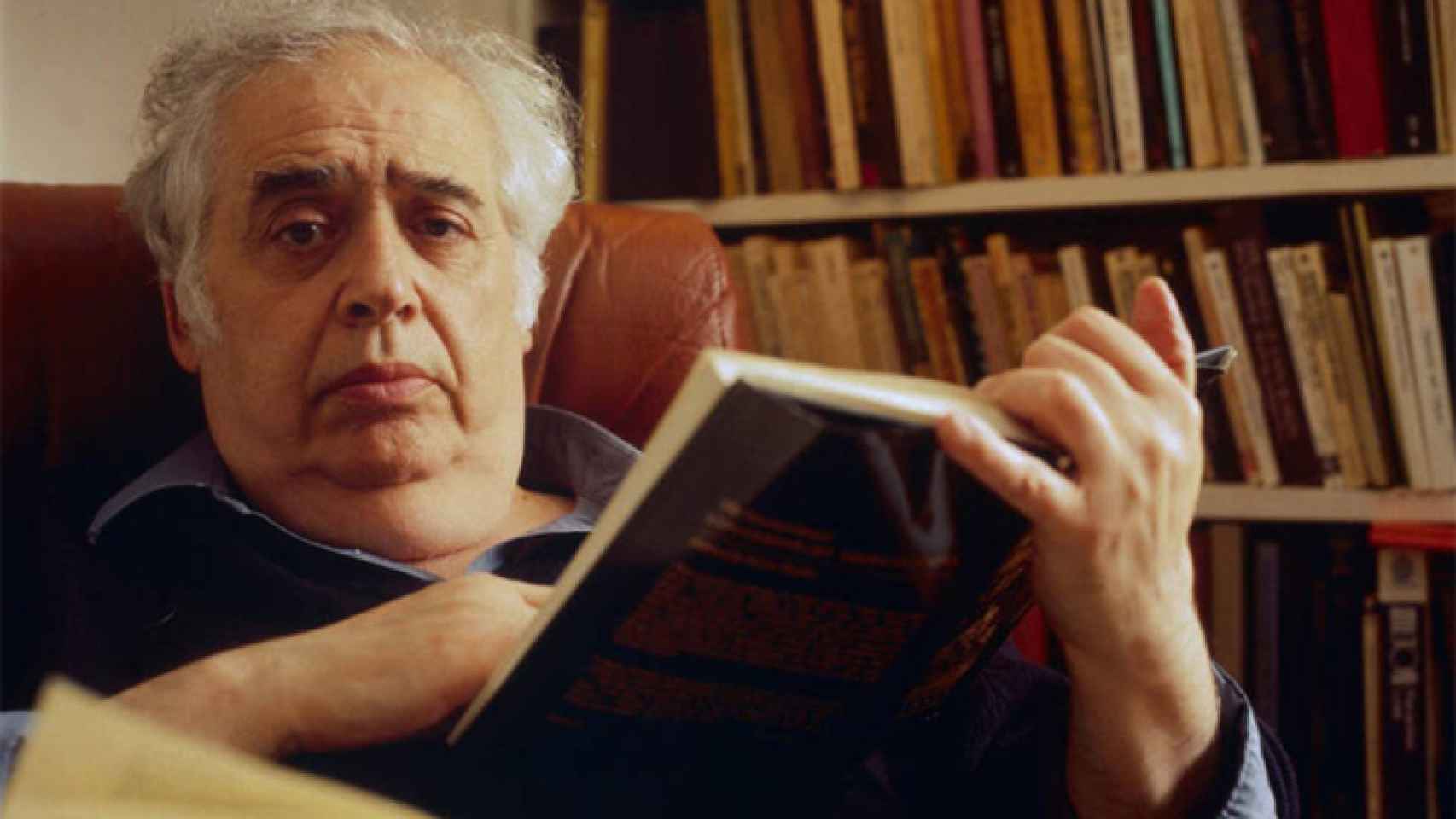

Han pasado 25 años desde la publicación del canon de Bloom, que ha sido criticado por reflejar un mundo literario demasiado masculino y anglocéntrico. En un presente mucho más sensible a la diversidad, que está obligando a instituciones culturales de todo tipo a revisar su historia y su enfoque, los críticos literarios de El Cultural y otros expertos, se preguntan hoy, en la muerte de su autor, por la vigencia de ese canon:

Nadal Suau

Me tienta polemizar a propósito de Harold Bloom, lo cual solo puede interpretarse como una consecuencia directa de su importancia jerárquica, claro, pero también de su enorme talento. Particularmente, estoy en deuda con él y con varios pasajes de su extensa bibliografía: así, admiro su lectura de William Blake, que cité abundantemente en mi tesis doctoral, y, por supuesto, de todos los “shakespeares” que hayan podido moldearme como humilde lector de Shakespeare, el suyo fue el más determinante.

En cambio, mantengo una relación conflictiva con su idea de canon, tal vez por razones personales: era joven e ingenuo cuando lo leí, y mi primera reacción fue adscribirme a él un tanto acríticamente, convencido de estar dando una batalla por la supervivencia de la Civilización o algo parecido. Puede que no sea culpa suya, sino mía, pero eso no me consuela: hoy, El canon occidentalme divierte y me enseña muchas cosas, pero al mismo tiempo me irritan ciertos corsés y su famosa idea de una supuesta “escuela del resentimiento”. Me parece que Bloom, en cuanto entramos en el terreno de la revisión crítica, tendía a debatir contra lo peor de sus adversarios, no contra lo mejor. Y que tal vez, en alguna ocasión, confundió el poder académico de esos adversarios con el Poder del mundo. En cuanto al resentimiento, bueno, digamos que a veces tiene sus raíces, su sentido, y su forma creativa de canalizarse.

Esto no es obstáculo para reconocerlo como maestro en su oficio, imaginación libre dentro de sus propios parámetros y, mira por dónde, una influencia directa en varios aspectos de mi formación. Además, tampoco creo que el Canon sea su trabajo más importante.

Antonio Rivero Taravillo

En tiempos de primacía de lo diverso -cultural, étnico, sexual-, parece que un canon, una jerarquía, es algo obsoleto cuando no reaccionario. Pero el mérito de Harold Bloom consiste -con todas sus carencias, que no son pocas- en haber distinguido el grano de la paja y llamar la atención sobre valores imperecederos -al menos en un lapso de siglos-, que sustentan su primacía en la calidad literaria y en algo añadido y condición sine qua non: la indagación en los valores, debilidades y dudas de los seres humanos, nuestros sueños y pesadillas.

Lógicamente es parcial, pues vivió en una tradición concreta, la anglosajona; pero tuvo el valor de asomarse a otros ámbitos con curiosidad y empatía, sin pretender que su canon (de Occidente) fuera universal. Y si es cierto que hay poca representación femenina en su canon, esto obedece a que, por más que sea de lamentar, las mujeres que han publicado son muy pocas en comparación con los hombres que lo han hecho. Una que prácticamente no publicó en vida y póstumamente sus casi dos millares de poemas, Emily Dickinson, fue muy apreciada por Bloom, como no podía ser de otra manera. La vigencia de su canon consiste, diría yo, en que estimula (aunque no fuera su intención) el debate. También, que un Shakespeare, un Milton, un Yeats, están por encima de modas pasajeras, pues apelan, desde su época y geografía, a lo universal sin fecha.

Mercedes Monmany

En nuestra época del todo vale, del descontrol y griterío histérico de las redes, de la equiparación “democrática” de categorías al mismo y disparatado nivel, la idea de un canon es más necesaria que nunca. Bloom desde muy pronto (en el corazón de las universidades americanas) supo lo que se avecinaba y elaboró, como un desafío del pasado, de “otros tiempos”, su propio canon. Fue uno de los grandes sabios del pasado siglo y parte del actual y propuso sus listas, discutibles o no, con clamorosas ausencias y también inexplicables páramos de excelencias no incluidas.

Pero no hay que olvidar que, como Nabokov y sus caprichos respecto al Quijote y otros autores como Dostoievski, despreciados con ardor, se lo podía permitir. Bloom era el grandísimo lector y especialista en Shakespeare, en la Biblia, la Cábala y los gnósticos, en los románticos y en Kafka. Su herencia sobre todo está en unos cuantos estudios magistrales, que siempre nos servirán de referencia. Y no nos engañemos: todos los grandes lectores y teóricos de la literatura contemporáneos (desde Steiner, Edmund Wilson, John Bailey y Roberto Calasso, hasta Starobinski o Claudio Magris) han ido elaborando su canon calladamente. Han ido escribiendo sobre sus autores y épocas predilectas, sin muchas veces denominar a estar preferencias y a estas insistencias sobre lo fundamental con esa palabra: canon.

Germán Gullón

Lloverán frases elogiosas sobre la obra de Harold Bloom con motivo de su muerte. Merecidas, sin duda, pues fue un buen conocedor de las letras occidentales, especialmente del ámbito anglosajón, y que en varios de sus libros, como La ansiedad de la influencia, exhibe una evidente agudeza critica. Sin embargo, sus ideas sobre el denominado canon literario occidental fueron poco afortunadas, desde luego, la selección de autores de lengua española resulta pobre y mal informada, porque al no saber el idioma sus conocimientos fueron de segunda o tercera mano.

Y más concretamente, su idea de que existe un canon de la literatura universal, una lista de autores laureados, choca con la razón de ser de las humanidades, la de crear lectores críticos. El canon literario resulta perfecto para dar un barniz a los estudiantes, especialmente para los suyos de Yale, de familias adineradas, que acaban creyendo que la familiaridad con los títulos de Shakespeare equivale a analizar críticamente el sentido de la vida humana.

Ignacio Echevarría

En la hora de su muerte, a Harold Bloom se lo recuerda, sobre todo, como el autor de El canon occidental (1994), lo que no deja de suponer, desde cierto punto de vista, una injusticia, pues su vastísima obra como crítico comprende un buen puñado de ensayos y de estudios notablemente más valiosos, importantes e influyentes. Ninguno de ellos, sin embargo, alcanzó la resonancia de aquél, y todos sumados apenas le hubieran valido una discreta necrológica en la prensa estadounidense.

Nada comparable a la atención que los medios de todo el mundo están dedicando a la noticia de su fallecimiento. Y es que, en unos tiempos en que propios y extraños se complacen en constatar la decadencia de la crítica, la pérdida tanto de su espacio como de su función, el irrecuperable descrédito de su supuesta autoridad, Bloom tuvo el atrevimiento y la arrogancia –la desesperante arrogancia– de investirse del esplendor de esa autoridad, y de ejercerla con ademanes tronantes y jeremíacos –no exentos, en su exageración, de matices paródicos–, como un viejo rey desposeído, capaz pese a todo de imponer un silencio respetuoso, incluso temeroso.

Con su aspecto de Falstaff melancólico, Bloom se disfrazó de rey Lear y, cubierto con sus ropajes, consiguió emitir, a punto de terminar el siglo XX, el último destello de una crítica imbuida del sentimiento casi sagrado de estar actuando como agente de la inmortalidad, en nombre de una posteridad en la que, entretanto, todos hemos dejado de creer. Honor a quien supo, pese a ello, convocar a su fantasma, y despertar de este modo –acaso por última vez– el asombro, la cólera y la veneración.