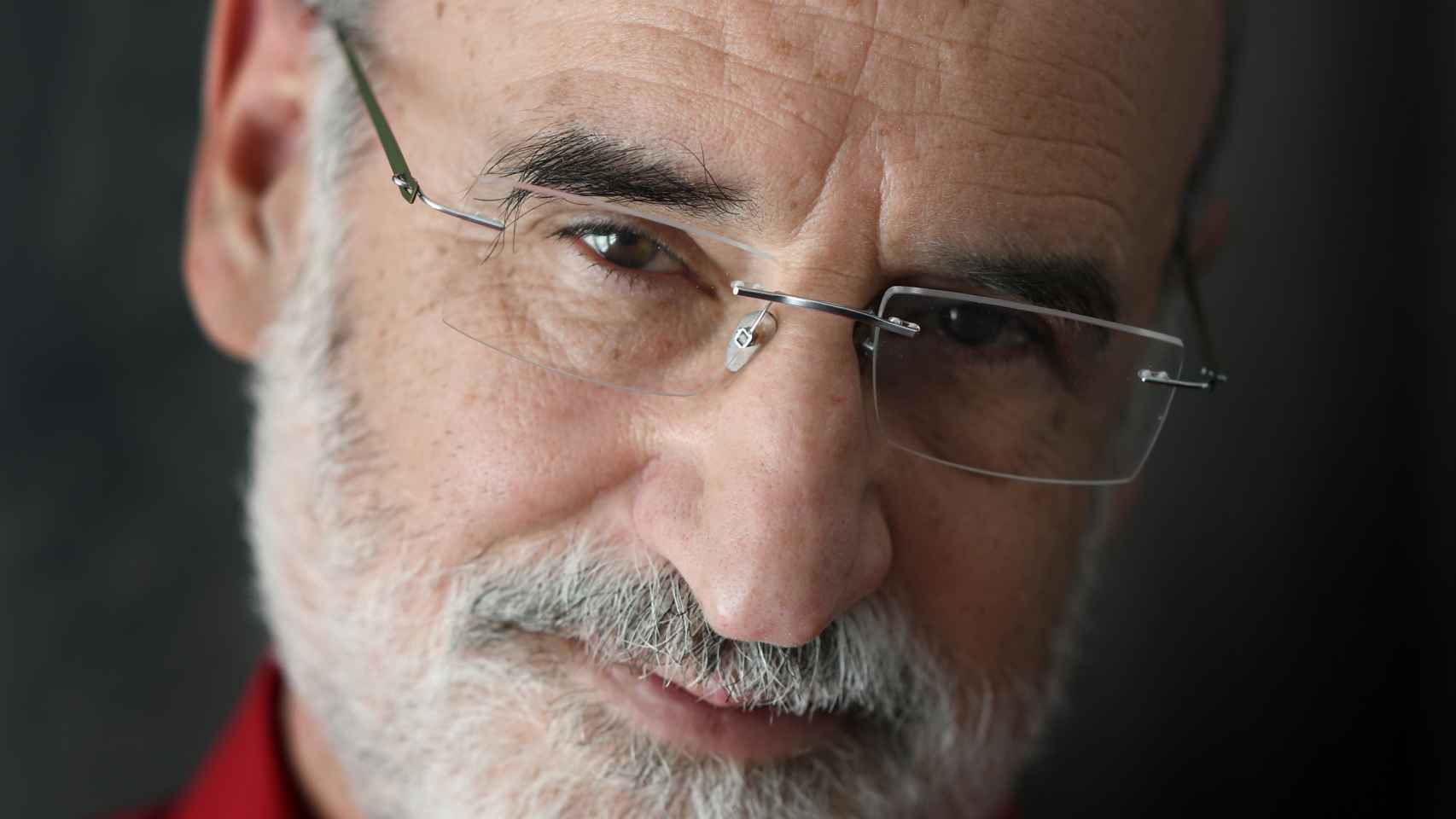

Dos jóvenes fanáticos guipuzcoanos, Asier, de 20 años, y Joseba, de 21, se van al sur de Francia para convertirse en militantes de ETA. Ambos, hijos de la fábula, o sea, inoculados por la leyenda del nacionalismo vasco, según Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) los cataloga desde el propio título, tienen arduas dificultades para lograr su objetivo.

Las peripecias que les ocurren constituyen el eje de una trama argumental lineal y nítida en la que hay muchos episodios de buena invención. Sus cómicas andanzas se cierran con un giro trágico en el desenlace, original y cargado de intención, que aporta espesor a la levedad humorística. Mientras, se suceden situaciones muy graciosas.

Ambos terroristas in fieri se esconden en una granja de pollos, acogidos por un matrimonio estrafalario, y allí se enteran de que la banda ha anunciado, en octubre de 2011, el fin de la actividad armada. Nadie se ocupa de los chicos, que, en su abandono, acuden en Toulouse a un militante veterano, Txalupa, que ahora trabaja de simple pinche en un restaurante. Reniegan de la claudicación de los suyos y deciden crear su propia organización para continuar la lucha por la liberación de Euskal Herria. Hasta le dan un pomposo nombre cuyas siglas, GDG, descifra Txalupa como “grupo de gilipollas”.

Un eco quijotil que da la vuelta a las figuras cervantinas sugiere la pareja de los terroristas, uno flaco y otro gordo, uno caviloso y otro práctico

Las vicisitudes de la pareja para poner en marcha su autónomo talde bipersonal, faltos de experiencia y de medios, constituyen la línea anecdótica cardinal de la historia. Ya ha aparecido el enfoque burlesco en los personajes mencionados (la pintoresca pareja de granjeros, el nada heroico Txalupa), y en él incide Aramburu con altas dosis de inventiva e ingenio.

La creación de personajes y la ideación de situaciones jocosas puede tener algunas referencias culturales. Un eco quijotil que da la vuelta a las figuras cervantinas sugiere la pareja de los terroristas, uno flaco y otro gordo, uno caviloso y otro práctico. Las penurias y ardides de los jóvenes evocan la picaresca. Los apuntes sobre la idiosincrasia nacional recuerdan las bromas relativas a los estereotipos locales de la película Ocho apellidos vascos. La espera en vano enlaza con Beckett. Y algo cercana siento la sátira militarista del checo Hasek con su buen soldado Svejk.

No se trata, sin embargo, de influjos sino del buen arte de Aramburu para alinear lo popular y lo culto y sobre ello derramar una imaginación pletórica y bien controlada para que el disparate no perjudique la autenticidad de la enajenación ideológica de los protagonistas. La novela está colmada de felices ocurrencias. A falta de granadas, los futuros terroristas lanzan piedras al río; raptan una gallina para ejercitarse en el secuestro y ejecución de un empresario… Viven en un estado de exaltación que imita la militancia arriesgada: pretenden alguna ekintza (acción) que deje huella, pero la más notable será robar un tarro de miel.

Todo ello resulta muy divertido y lo eleva un grado más el punto de vista de un narrador que cuenta, con estricta cadena de oraciones simples, desde un distanciamiento burlesco. El problema que se plantea es en qué medida puede tratarse con humor algo tan trágico como la violencia etarra. Ya otras veces la ha abordado Aramburu desde diferentes ópticas: la crónica dramática de Patria, la intensidad emocional de Los peces de la amargura y el vanguardismo de Años lentos.

Ahora agrega una perspectiva burlesca que revela la versatilidad del autor para dar una visión poliédrica del terrorismo. Pero, cualquiera que sea el enfoque preferido, siempre funciona una firme actitud ética: Hijos de la fábula, relato menor que se lee de un tirón, ameno y patético, denuncia el supremacismo nacionalista ridiculizando a unos alevines de terrorista.