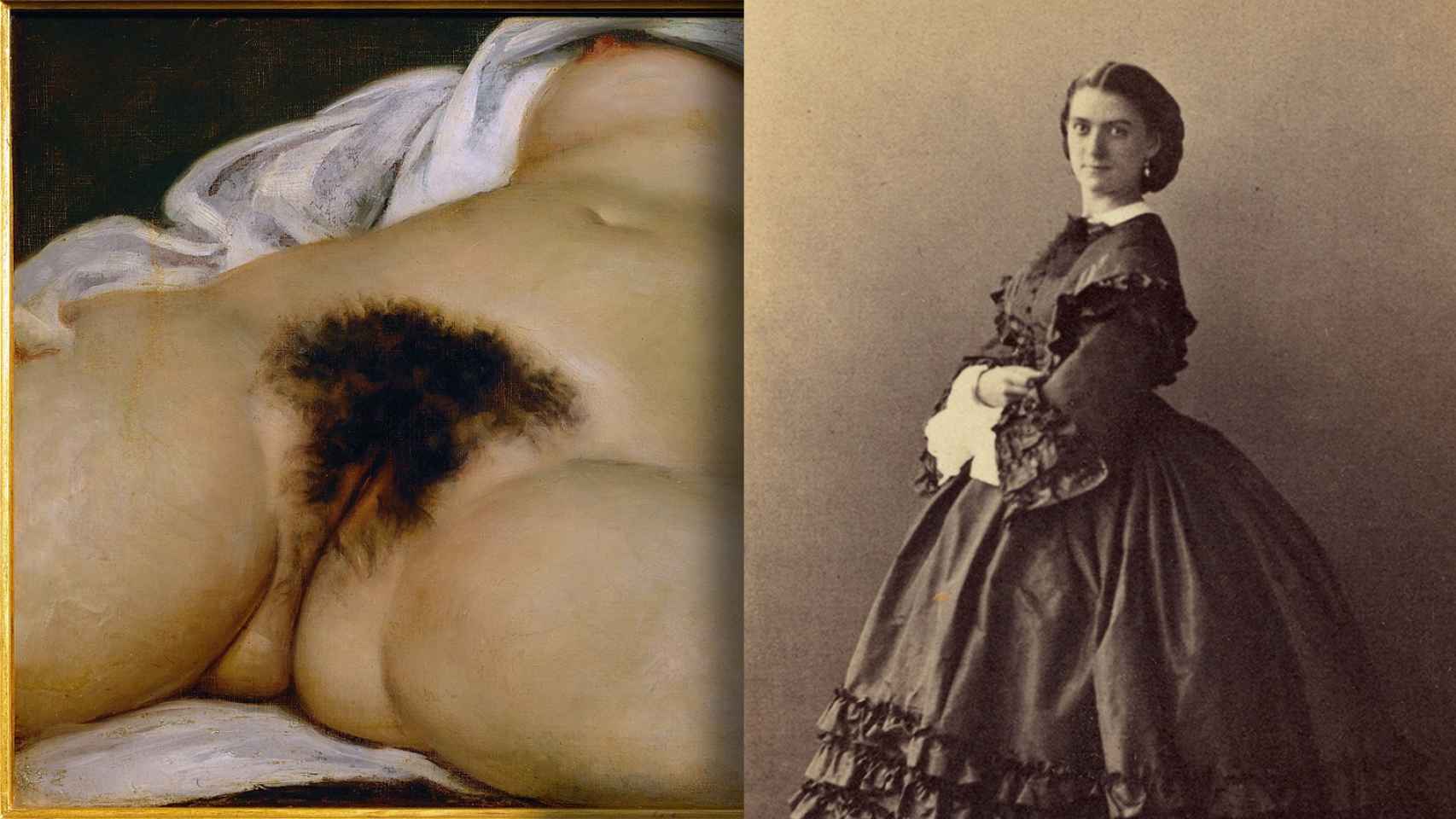

Alejado de los desnudos idealizados y sin vello de la pintura más académica, Gustave Courbert era de la opinión de que si algún día dejaba de escandalizar, dejaría de existir. La eternidad le llegó de la mano de su trabajo y su pintura El origen del mundo es aún hoy una de las obras más controvertidas de la historia del arte.

Con una escala y un punto de vista completamente novedosos para la época, y a pesar de sus más de cien años de vida, este cuadro sigue acaparando miradas y provocando reacciones hoy en el Museo de Orsay.

Pintada por el fundador y máximo exponente del realismo pictórico en 1866, el cuadro permaneció gran parte de su existencia oculto hasta que en 1981, tras la muerte de su dueño el psicoanalista Jacques Lacan, fue redescubierto y adquirido por el Estado francés, que lo almacenó hasta 1995, fecha desde la que se exhibe en la pinacoteca parisina.

De la historia de su creación y de sus pericias por el mundo hasta llegar a ser expuesto se conoce hoy solo una parte. Por ejemplo, que fue un encargo de Khalil-Bey, un diplomático turco, exembajador del Imperio otomano que se había mudado a París, y que lo mantuvo colgado en su cuarto de baño, oculto tras un velo verde. “Cuando uno levantaba el velo, quedaba estupefacto al observar a una mujer de tamaño natural, vista de frente, extraordinariamente conmovida y agitada, notablemente pintada, reproducida con amore, como dicen los italianos, y dando la última palabra del realismo”, describió en una ocasión el escritor y fotógrafo francés Maxime Du Camp.

Más tarde, entre otros muchos giros, fue subastado, terminó en la galería Bernheim-Jeune en París, donde fue adquirido por el barón húngaro Ferenc Hatvany, que se lo llevó con él a Budapest, donde permaneció hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1955 acabó entre las posesiones de Jacques Lacan y de ahí pasó al Estado francés a finales de siglo, tras la muerte del eminente psiquiatra, como pago de los impuestos sucesorios.

El interior de la señorita Quéniaux

Desde su creación, en 1866, mucho se ha especulado acerca de la identidad de la modelo que inspiró a Courbet para pintar esta singular obra capaz de sonrojar a los espectadores más puritanos. Hay quienes han señalado a Joanna Hiffernan, musa particularmente presente en muchas obras del artista, otros a Jeanne de Tourbey, amante del propio Khalil-Bey.

Aunque la voluntad del artista fue llevarse su nombre hasta la tumba, Alexandre Dumas hijo, en la mayor intimidad de las cartas, sin querer y en un giro casi inesperado —no hay que olvidar que el escritor frecuentaba el mismo ambiente que el padre del realismo—, parece habernos revelado más de un siglo después la identidad de la mujer.

Fue el historiador Claude Schopp, especialista en la obra del escritor, quien encontró el feliz hallazgo mientras investigaba la correspondencia entre Dumas hijo y George Sand. “Courbet no tiene excusa —compartía el escritor en una misiva de junio de 1871—, por eso fui a por él. Cuando se tiene su talento, que sin ser excepcional es destacable e interesante, no hay derecho a ser así de orgulloso, así de insolente y así de cobarde, sin mencionar que no se pinta con el pincel más delicado y más sonoro el interior de la señorita Quéniaux de la Ópera para el turco que de vez en cuando se hospedaba allí, todo en tamaño natural”.

Pero, ¿quién era la joven Constance y cómo llegó hasta Courbet? Del relato de esta historia surge El origen del mundo. Vida de la modelo, publicado por Libros del Zorzal. Schopp investiga en él la biografía de la propia Quéniaux en un mundo, el de las cortesanas, que tan bien describió el propio Dumas hijo en La dama de las camelias, entre las bailarinas de la ópera de finales del siglo XIX.

La galantería como revancha social

Cantante y bailarina de la época, Quéniaux nació el 9 de julio de 1832 en San Quintín (Aisne, Francia). Hija de madre soltera, nada se conoce de su infancia, salvo que con 14 años firmó su primer contrato en la Ópera de París, que después encadenó con otros muchos como bailarina y cantante. Sin embargo, como apunta Schopp, aquel ambiente quizás no fuera el más idóneo para una joven de su edad. “La Ópera de la calle Le Peletier es el centro mundano de París al mismo tiempo que un terreno de caza en el que los hombres del mundo, ávidos de placer, persiguen a las jovencitas famosas por su libertad de costumbres, sensuales y libertinas: las bailarinas y, en menor medida, las cantantes”, escribirá el historiador.

Sea como sea, las revistas de prensa la describen como “elegante” y “distinguida”. Pero quizás quien mejor la retrata sea Théophile Gautier, que en 1855 llegará a publicar: “La señorita Quéniaux desempeñó el papel de la condesa mala y los pliegues de sus bellas cejas negras, que si bien no acarrean el Olimpo como las espesas cejas fruncidas de Júpiter, al menos excitaban a los bravos de la platea; no se puede ser más agradablemente insoportable y más deliciosamente furiosa. Ser áspera y encantadora, hacer dudar entre el tirapié y la declaración de amor, este es el problema que resuelve la señorita Quéniaux”.

Sin embargo, aquejada posiblemente por una lesión de rodilla, la carrera como bailarina de la modelo se detiene hacia 1859, a la edad de 34 años, cuando se retira oficialmente de la Ópera. “Constance ya no es una joven bailarina –escribe Schopp– y sin duda tiene menos necesidad de los ingresos regulares que le deposita la Ópera. Otros ingresos, que la moral reprobaba pero que la vida parisina autorizaba, ocuparon su lugar”. En este sentido, recalca el historiador, “nada sabemos de sus primeros amantes, pero el bienestar que adquirió en una decena de años prueba que supo elegir con discernimiento a su o sus primeros protectores. Comprendió pronto que la galantería era el único camino que podía darle una revancha social”.

Constance Quéniaux, fotografiada por Disdéri. Biblioteca Nacional de Francia

El amuleto de Khalil-Bey

En líneas generales, el propio historiador describe a Constance como una mujer discreta con ciertas inclinaciones artísticas y una elegancia natural. Inteligente, “ni estúpida ni descarada –aventura–, guiada por una discreción de buen tono, sin duda se cuidó de perderse en esa carrera frenética de placer”. Más bien, se codeaba en los mismos escenarios de las altas esferas y era frecuente contemplarla, ya como espectadora, en la Ópera, en compañía del compositor francés Esprit Auber y de varias de sus amigas, cantantes de ópera también: las señoritas Dameron, Hammackers y Poinsot.

De aquellas costumbres dan fe las crónicas de sociedad de la época: “La señorita Quéniaux, artista de la danza, muy elegante, muy bella, de un gusto exquisito en su vestuario, parisina de pies a cabeza. ¿De dónde salió antes de salir del tercer subsuelo? Lo ignoro, pero tenía estirpe. Debió heredar alguna gran fortuna patrimonial. Era, y lo es todavía, la magnate de la banda. Además, gastaba bien, con inteligente generosidad. Una verdadera mujer de mundo, y del mejor”.

En cualquier caso, parece ser que con la llegada del embajador Khalil-Bey, que se instala en París en 1865, Quéniaux se convirtió en su amante y en su amuleto. Adinerado, coleccionista de arte, jugador y conquistador, el diplomático sentía predilección por Constance porque tenía la extraña creencia de que aquella mujer atraía la suerte en sus partidas, hasta el punto de que, según cuenta la leyenda, o las malas lenguas, cuando se separaron definitivamente, se desencadenó una mala racha tal que las pérdidas de Khalil-Bey ascendieron a millones.

Sea como sea, es durante su acercamiento cuando Schopp sostiene que Constance posó para Courbet como petición expresa de su protector. “Será la anatomía sin tapujos, que mostrará todo lo que los demás se han esforzado hábilmente por disimular —describe el historiador—, una verdadera mujer hecha de carne y sangre, y sobre todo un verdadero sexo, en primer plano y el centro de la tela, vello púbico oscuro sobre un cuerpo claro”.

Filántropa y adinerada

De la última etapa de la vida de la bailarina se sabe que se dedicó por entero a la filantropía. Miembro del Orfanato de las Artes, desde 1882 hasta 1892, su nombre figuró discretamente entre los informes de actividad de esta iniciativa que fue fundada en 1880 y tenía como misión crear una escuela para los hijos huérfanos de los artistas. Sin embargo, como narra el historiador, “las buenas obras de Constance no se detienen ahí, nunca olvida que surgió de la escena y que se debe a la ayuda de los artistas en apuros. Así, por ejemplo, da su óbolo a la suscripción de la actriz indispensable del teatro del Palais-Royal, Alice Lavigne, afectada por la ceguera”.

Soltera y empoderada, Constance vivió hasta los 75 años con ciertas comodidades. Murió en París el 7 de abril de 1908 dejando tras de sí una curiosa fortuna, entre la que se encontraba, además de sus ahorros y otras piezas de valor, una pintura del propio Courbet, Flores —¿tal vez como ofrenda por posar para él?, se plantea Scropp—, vendida por 2.700 francos tras su fallecimiento y hoy expuesta en el museo del Hermitage.

Generosa también en sus últimas voluntades, dejó escrito que se realizaran varias donaciones a los empleados domésticos que le habían acompañado en sus últimos años. Así, escribió: “Dono y lego a mi adorada criada Élisa Christinat cuatro mil seiscientos francos de renta del 3% francés intransferibles e inembargables durante su vida, los muebles de que adornan su habitación, la vestimenta, la ropa blanca, mis antiguos vestidos que ella venderá o donará a su antojo”. En cuanto a su cuerpo, fue enterrada según su voluntad, tal y como lo hizo su madre: “sin flores, sin coronas, sin billetes”.

Si fue o no fue ella la modelo, nunca dejó un testimonio, pero quizás, bajo este contexto, cobren otro sentido hoy los versos que Ernest Feydeau le dedicó a El origen del mundo: “Alabémoslo todos en ronda,/ alabémoslo desde más abajo, más abajo,/ debemos sonrojarnos, ¡qué pena!/ Es él quien gobierna el mundo”.