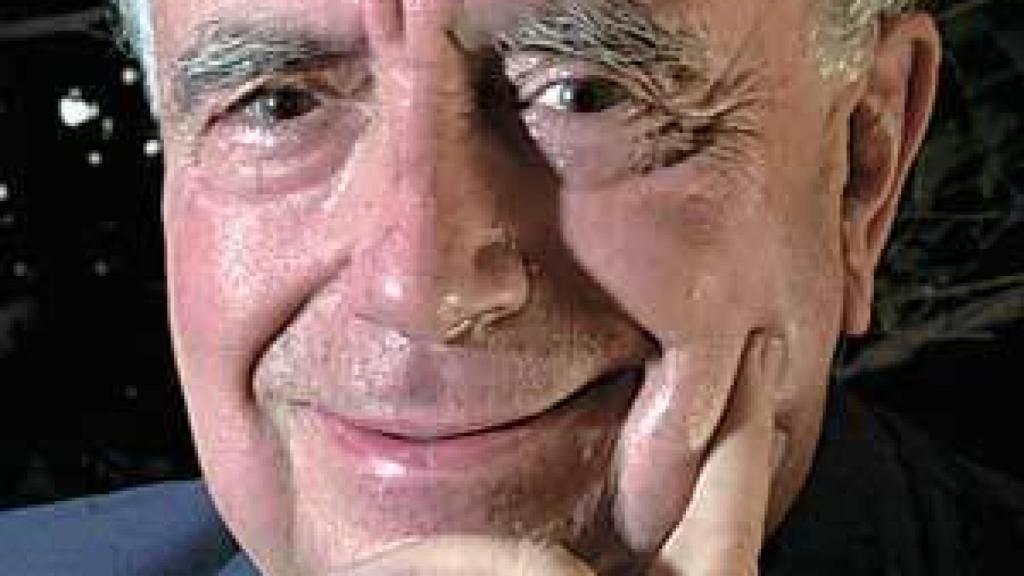

Image: Robert Carsen, el hedor de Salomé

Robert Carsen, el hedor de Salomé

Por Luis María Anson, de la Real Academia EspañolaVer todos los artículos de la 'Primera palabra'

30 abril, 2010 02:00Con una triste escenografía menor, Robert Carsen rubricó su fracaso personal en Salomé. Todo en el montaje del célebre director canadiense resulta decadente, anticuado, pretencioso, lamentable. El cambio de época, las figurantes in púribus, el vestuario a medias actual, Herodes esnifando jadeante cocaína, la pretendida vanguardia en el Cesar's, un casino de Las Vegas, la distorsión literaria, son fórmulas de hace cincuenta años. Robert Carsen las ha traído al Teatro Real con pretensiones de modernidad. Pero la ópera está hoy en otro sitio. La antigualla a las olorosas hierbas que nos sirvió Carsen enrojecía de vergüenza ajena. Unos ancianos en pelota viva descarnaron la danza de los siete velos en uno de los pasajes más cutres que he visto en los últimos años.

Tras la excepcional Lulú que contemplamos en el Real, acongoja asistir al espectáculo decadente con que nos obsequió Carsen. El director, que tantos y tan importantes éxitos ha cosechado -Katia Kabanova, Diálogo de carmelitas, Tannhäuser, aquí en España, Ifigenia en Londres, Manon Lescaut en Viena, Mefistófeles en Nueva York- se equivocó en el planteamiento de esta desolada Salomé.

Richard Strauss no se encuentra, en mi opinión, entre los más grandes de la ópera. Le falta aliento y envergadura. Su música es estimable y, a ráfagas, excelente, pero Salomé es sólo una ópera discreta, que sirve de relleno a las temporadas brillantes. Está lejos de Mozart, de Beethoven, de Wagner, de Verdi, de Puccini, de Stravinski. El libreto de Hedwig Lachmann empequeñece, por cierto, el talento de Óscar Wilde. Pero tendría un pasar si Robert Carsen hubiera hecho una apuesta ambiciosa e inteligente de la ópera.

Menos mal que Nina Stemme, con la belleza de su voz expresiva, encandiló al público. Estuvo prodigiosa. Parecía una diosa que se alzaba sobre las ruinas de Carsen. No decepcionó a nadie. Salvó el desastre y los espectadores se entregaron a ella que multiplicó los aplausos finales. Tengo en la memoria de aquella época en que Los Amigos de la Ópera nos reuníamos en la Zarzuela una Salomé de Montserrat. La soprano sueca no ofendió a mis recuerdos. Esta Stemme, al menos la que yo escuché, es un himalaya de calidad, impostada la voz en el acento trágico.

La orquesta, por cierto, estuvo estupenda. Jesús López Cobos ha conseguido armonizarla en un foso demasiado estrecho para un centenar de maestros. Y Gerhad Siegel, Doris Soffel y Wolfgang Koch demostraron oficio y calidad. He conversado, en fin, con varios críticos, con aficionados entendidos, con estudiantes exigentes. Hay matices pero el criterio generalizado, al margen de propagandas y publicidades, resulta muy negativo para la dirección de Robert Carsen. Madrid se merece, cuanto antes, una renovación de la programación que nos instale en las últimas tendencias del fenómeno operístico. Gregorio Marañón ha acertado al contratar a Gerard Mortier, que nos traerá, tal vez, a Gustavo Dudamel. La expectación es muy grande.

ZIGZAG

Es el verdadero libro de los muertos. Me lo recomendó Juan Cruz. Tras leer Lugar común, la muerte, comprendo la fascinación que Tomás Eloy Martínez, su autor, ejerce sobre el periodista. El momento crucial del hombre no es cuando nace sino cuando muere. El gran misterio se esconde tras la oscura penumbra del más allá. Tomás Eloy Martínez, escritor argentino de éxito universal, ha agavillado una serie de testimonios desde Saint-John Perse a Jorge Luis Borges, para describir los pensamientos, los temores y temblores del hombre ante el vacío final. El escritor argentino se esfuerza por romper el silencio de Dios y en su bella escritura se deslizan a veces murmullos del más allá. Se comprende que, para superar el trance final inexplicado, el hombre edificara pirámides grandiosas o panteones eternos, lo mismo en la China de Huang-ti que en el Egipto de Keops, en la India del Taj Mahal o en la España de Felipe II, paralizada por el Rey en su tumba de El Escorial. El embrujado López Rega le cuenta el sueño final de Perón que tenía en el desván de su casa madrileña el cuerpo momificado de Evita.