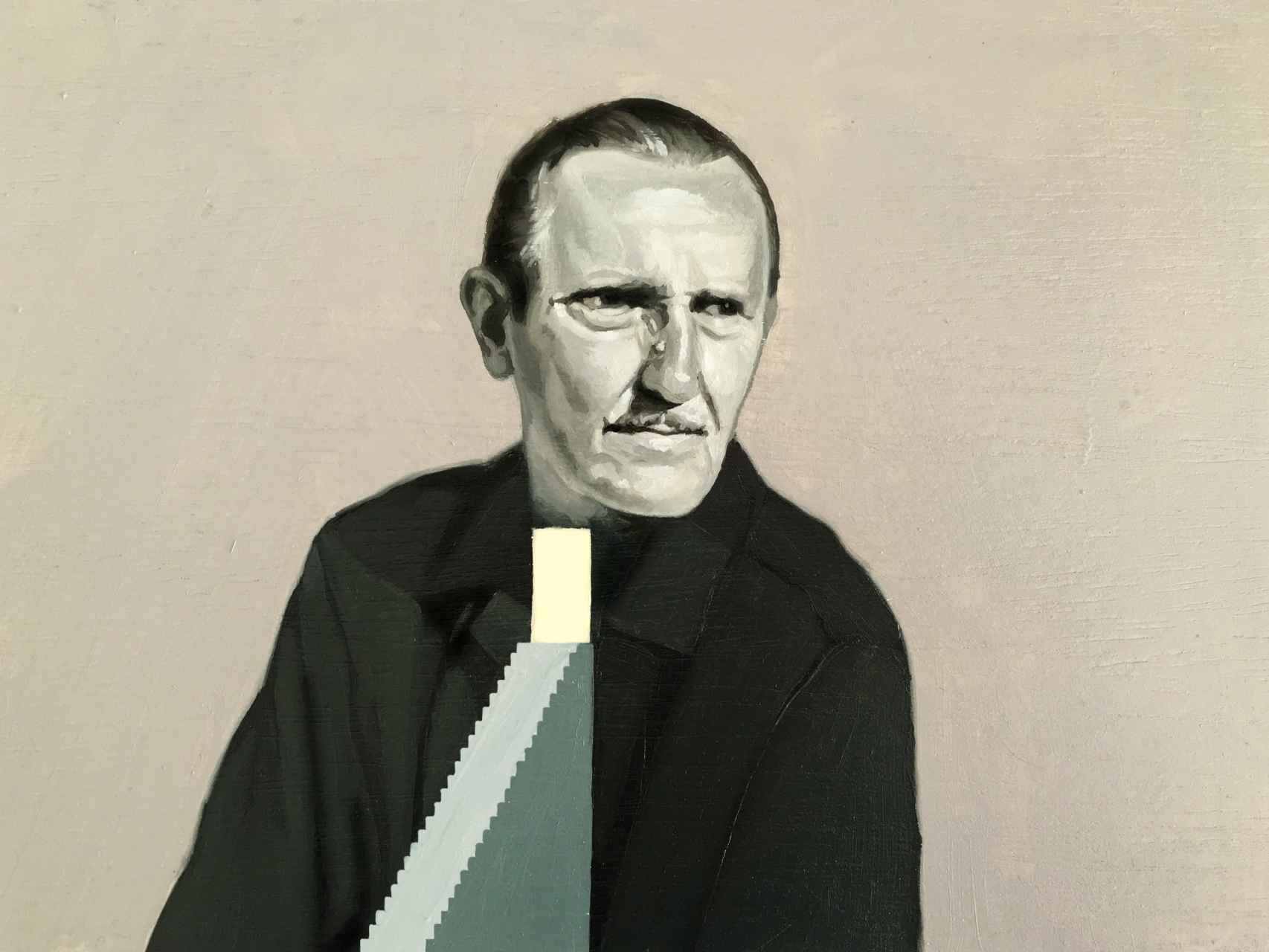

Como dicen que Antonio Buero Vallejo renace hoy por centésima vez, te pones a ver quién es este señor, en la vorágine de los 140 caracteres sin contexto. Y te lanzas a rastrear las fotos de Google, como si estuvieras mirando un álbum de Facebook en el trabajo, es decir, de tapadillo y a toda prisa, para que no se note que estás matando el tiempo, desesperado y aburrido, porque ya es juernes (más viernes que jueves), y no te quedan neuronas para el Excel.

Te llama la atención el bigotito del escritor, recortado con una precisión perenne de escuadra y cartabón, y que tiene un poco de formación militar joseantoniana. De hecho, lees en algún blog filofriki que el hombre se tiró toda la vida en la misma casa familiar de Madrid, en la calle General Díaz Porlier, pleno barrio de Salamanca, aunque oriundo de Guadalajara. Y, a todo esto, te asalta la imagen plomiza de la literatura, que es la que se impone en el recuerdo infantil, por culpa de aquella profesora mayor y oronda en las tardes de monotonía y lluvia tras los cristales.

Así que ya te has hecho la idea. El dramaturgo este sería uno de esos empresarios decentes del régimen: de los que iban al teatro con rutina de negocios y volvían por Acacias sin querencia de problemas, para amarse a la criada en tiempos revueltos, pero sin escándalos, o cuéntame tú las batallitas del barrio en los años del hambre. Quiere decirse: una telenovela de echar la tarde… Pero no. Resulta que es un Spaghetti Western de posguerra.

Ya de niño, se hizo rojo, siendo el padre militar y con destino en África, que es por donde andaba Franco

Lorca, ya lo dije el otro día, tuvo que morirse sin querer para ganarse definitivamente la gloria literaria. El Buero, en cambio, lo consiguió a base de hacerse el malo, con la muerte en los talones. Ya de niño, se hizo rojo, siendo el padre militar y con destino en África, que es por donde andaba Franco, preparándose para liarla parda. Y, claro, una cosa así tenía que terminar por desmandarse, matándose unos a otros, en mitad de un desierto de cruces, sin que quede muy claro por qué designio divino salva el feo su pellejo.

Y mira que el Buero no podía ser el feo, porque el chaval era bien parecido. Pero es que, cuando lo del alzamiento, la República le hizo un feo que no veas, matándole al padre y casi también al hermano, por lo de que eran militares. Y ¡qué más da que no estuvieran metidos en el ajo!

Hay que reconocer que aquello era lo típico de cuando un ejército te cerca una ciudad, ¿a quién no le ha ocurrido esto alguna vez?: que el Gobierno no lo tenía previsto (porque es que en España nunca se prevé nada, ¡qué desastre de políticos!), y les dio el pánico escénico, y mejor matar de más, que no de menos, por si acaso. O sea que Buero sobrevive a su familia, y, a pesar de quedarse huérfano, sigue erre que erre, gallito bravucón, ¡viva la República!, porque, total, “todas las causas las mancha el crimen”, y, ya que hay que estar con una, mejor estar con la causa del pueblo.

Conoce a Miguel Hernández y, entre traslados carcelarios, van zigzagueando una amistad hasta la muerte

A partir de aquí, el tono de pistoleros se va transformado, poco a poco, en voz dormida melodramática, con polen de siete rosas y lengua de mariposas. De pequeño, a Antonio le habían dado cariño como de maestro druida y bonachón, porque tenía un don para el dibujo y le habían consentido estudiar Bellas Artes en la Escuela de San Fernando (Madrid). Y es así como el muchacho se salva del frente, con gracia apolínea: para prestar su buera mano de artista en labores de sanidad y otras mojigaterías de retaguardia.

Luego, vienen las congojas de la vida es bella. Conoce a Miguel Hernández en algún momento y, entre traslados carcelarios, van zigzagueando los dos una amistad, hasta que la muerte los separa. Lo único que queda de aquello es un retrato memorable del poeta, que le hizo el buero de Antonio en carboncillo.

Hay también una plaza de toros, donde es alimentado con calderetas de pescado, que bajan mujeres solidarias con cuerdas por las paredes, como un pianista comiendo puchero del suelo. Y pasa por algún campo de concentración, sin apenas abrigo de mantas, hasta que un día se escapa, saltando de un tren desbordado de hombres. Pero no se exilia. Vuelve a su casa de Madrid, y lo hace… en metro, ¡con dos cojones!

No se hace espía, pero sí afiliado del PCE, y se dedica a falsificar documentos oficiales. Le pillan, obviamente

Resurgiendo del frío, no se hace espía, pero sí afiliado del PCE, y se dedica a falsificar documentos oficiales, en un arranque de tercer hombre. Maravillas de artista: lo que hacía era pintar sellos de caucho sin caucho, dibujándolos con tinta y del revés sobre el papel. Le pillan, obviamente, porque la luz gris de Sol era alargada, y es condenado a muerte. Pasa ocho meses en el corredor, esperando ejecución de condena, junto a varias docenas de hombres sin perdón. Pero la mujer de un amigo, que es de familia de derechas, le consigue el perdón a su marido… Y, ya que el Buero pasa por Valladolid, también logra él esquivar la muerte.

Con toda esta película a cuestas, a Antonio no se le ocurre sino hacerse dramaturgo, porque es la llamada que ha sentido entre cárceles de lodo. Así que, ¡hala!, se pone a escribir teatro, entre realista y simbólico, y con un tufillo antifranquista entre las líneas… Vamos, lo que habría hecho cualquiera con la libertad condicional.

Además, va el tío y gana por unanimidad el Premio Lope de Vega en 1949 con su primera obra, Historia de una escalera… Lo cual que no puede uno dejar de imaginarse al jurado, al abrir las plicas de los anónimos concursantes y darse cuenta de que el ganador afortunado era un preso político. ¡Las risas que tuvieron que echarse!

Llegó la democracia y su triunfo era ya irreversible: sillón en la RAE en 1971 y Premio Cervantes en 1989

En fin que, contra todo pronóstico, consigue ganarse la vida, venga a estrenar obras y a llenar teatros. Y, entonces, es cuando el Buero se defiende de ser el malo, en el debate aquel del posibilismo/imposibilismo del teatro. Porque Buero, macho, esto es venderse al régimen: que no es posible comprometerse en contra y hacer negocio desde dentro, y encima pretender llamarlo arte. ¿Y qué queréis, camaradas? Si es que lo vuestro solo lo ven cuatro majaras por las buhardillas de París o en los sótanos de Lavapiés, conque un poquito de por favor, que, si no, no llegamos a nada.

Y así llegó la democracia. Hubo todavía algún anónimo absurdo con amenaza de muerte. Pero su triunfo era ya irreversible, con el sillón en la Real Academia (1971) y la culminación del Premio Cervantes (1989). No era para menos.

Supo arrancarle al gran público el aplauso estruendoso de ese sainete tan de aquí no hay quien viva, mucho antes de los siete u ocho apellidos vasco-catalanes. Puede parecer un refrito de técnicas comerciales. Pero fluía, imperceptible, una renovación casi de ciencia-ficción, pergeñada como por experimentadores del futuro, que vienen a explicarle la obra a los espectadores, con hologramas enigmáticos bajo El tragaluz (1967). Y, a la vez, tanteó los grandes interrogantes humanos, entre la dictadura y la libertad, con la belleza universal de la tragedia, en esa forma particular que tiene esta cuando se cuela en los resquicios de la vida cotidiana.

*** Guillermo Laín Corona es profesor de Literatura Española en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.