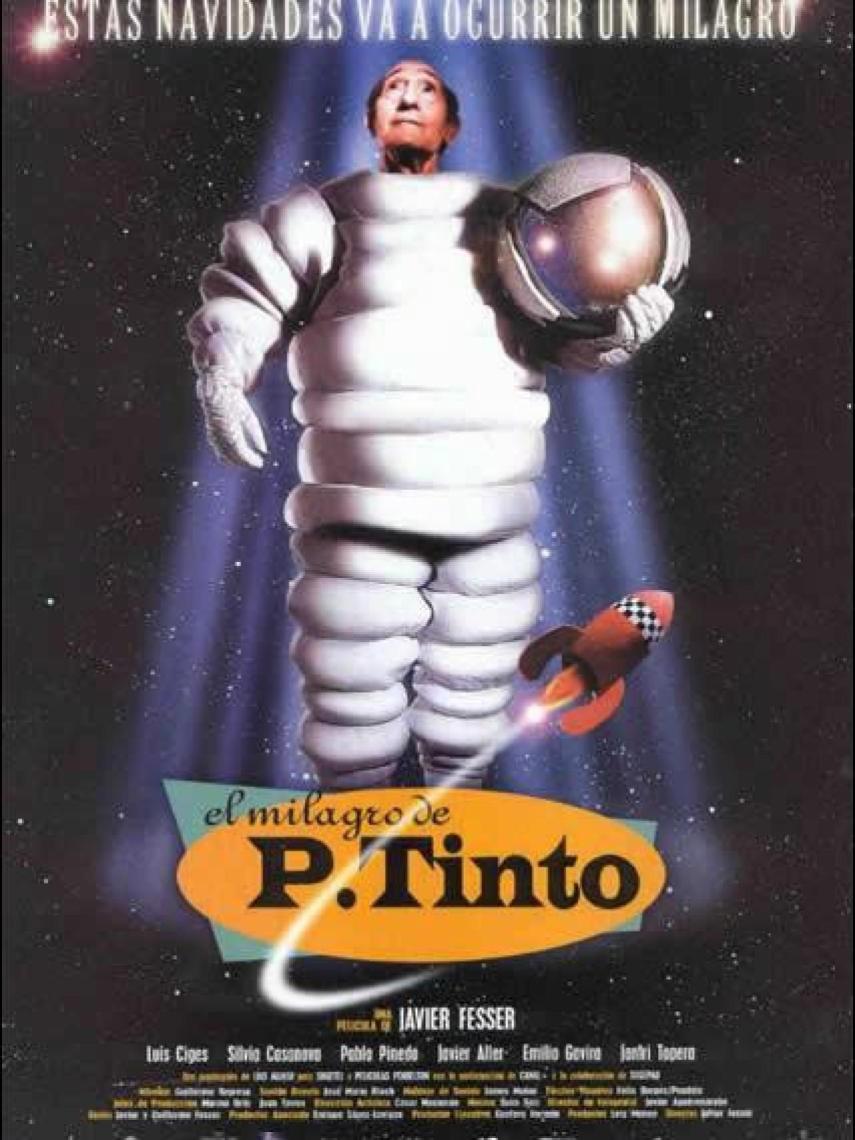

Una imagen de la película 'El milagro de P. Tinto'

'El milagro de P. Tinto', 25 años envidiando a los etruscos

La película de Javier Fesser cumple un cuarto de siglo manteniendo su irreverencia, el surrealismo castizo y una hinchada de forofos que ha ido creciendo.

A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. A lo loco, ya saben, se vive mejor. Y así hemos estado viviendo los espectadores de El Milagro de P. Tinto durante 25 años. Porque si hay una palabra que define esta película es "locura". La locura que hizo Javier Fesser y que todavía conserva ese licuado de poesía dadaísta, de surrealismo, de mambo castizo. Porque a través de esa familia de fabricantes de obleas y marcianos supimos que Dios, el hijo y el Espíritu Santo eran uno y trino. O que "el palito" puede hacer que salgas del manikomien. O que, si llega la carta roja del Vaticano, más te vale inventar una receta crujiente o echar la persiana. Que ni el automático, ni la NASA, ni el expreso pendular del norte te van a asistir. Ni aunque pongas la bujía de Campagnolo.

Pero, claro, todo esto solo lo sabes si has visto la película una o varias veces. Solo puedes vivir a lo loco si has entrado en ese lenguaje, en esa mezcla de color saturado y secuencias en blanco y negro donde se funden el queso de tetilla con las burbujas de la gaseosa (por cierto: qué pasote la de litro).

Si no, difícilmente se podrá leer con normalidad este texto. Ni leerlo ni entenderlo, como aún pasa cuando regresas a El Milagro de P. Tinto, que quizás sigas sin entenderla, sin descifrar qué narices estás viendo, tras un cuarto de siglo. Te cuesta explicarla, resumirla, pero aun así insistes en recomendarla. Igual que haces con Amanece que no es poco, Ventajas de viajar en tren o, yéndonos a algo más psicotrópico, El gran Lebowski.

[Javier Fesser: “Lo contrario de pobreza no es riqueza, es justicia social”]

Y aquí tengo que parar y hacer una advertencia: mis recuerdos de P. Tinto, mis loas, tienen una razón especial.

Merece la pena, por tanto, hacer una corta digresión personal.

Vi la película en un cine vacío -ya cerrado, por supuesto- nada más estrenarse. Fui con mi hermano y un amigo. Al salir, a mi hermano le había parecido una obra maestra. A mi amigo, un truño. No deja de ser esa polarización parte de su encanto. Unos días después, por una carambola que he olvidado, una compañera de clase, en el instituto, me la pasó en VHS, ese arcaico formato.

Era una copia para los académicos que había conseguido de alguna forma subrepticia. En aquel universo sin plataformas ni descargas ilegales, la volví a ver unas cuantas veces. Ya en casa, en el sillón, cantando los estribillos y rebobinando mis gags favoritos. Me convertí en un forofo. En el típico que encadena chascarrillos internos, sin coro. Como haría luego medio mundo, ya acompañado de risas colectivas, con coletillas de La que se avecina o Aida. Siempre contaba con la complicidad de mi hermano, que aún se cabrea cuando la reponen en la tele y los periódicos o revistas no le dan el máximo de estrellas en la puntuación de la crítica.

Fin de mi caso particular. Que coincidirá, en el fondo, con el de mucha gente.

Porque El Milagro de P. Tinto ha ido ganando adeptos que son como hinchas de un club de fútbol. De esos que jalean las gracias sin importarles que el de al lado no se inmute. Es más: aunque las deteste. La película, conviene anotarlo, ha requerido su maceración. Ha sido un logro de largo aliento. Germinó como una rareza entusiasta y reclutó a una legión de fanáticos, pero ha ido alimentando su leyenda poco a poco. Con ese ridículo boca a boca de quienes sueltan "full de chinos-negros" sin venir a cuento o de quienes preguntan en una comida cuál es el pollo y cuál es el guisante, porque "es que somos daltónicos", coronando la frase con una estruendosa carcajada (y el pasmo ajeno).

Se puede decir también que tuvo buena y mala suerte. El Milagro de P. Tinto salió un año de una producción nacional magnífica. Un año en que el cine español dio un triple salto mortal a la modernidad, ya aflorando un cierto runrún subterráneo con los asomos previos de Álex de la Iglesia o Daniel Calparsoro. Un año que podría compararse a este 2023, tan laureado gracias a un catálogo que atesora, por reducirlo a los títulos más cacareados, a As Bestas, Alcarrás, Cinco Lobitos, Cerdita, La consagración de la primavera, Mantícora o Modelo 77, que hasta parece una cinta menor en la filmografía de Alberto Rodríguez debido al nivel general.

En ese sentido, 1998 fue también para enmarcar. Por calidad y por la ardua tarea de que algunas sigan en la balda de lo perdurable. Y eso no es cosa menor, como diría filósofo, entre tanto producto de deglución rápida. Veamos solo la competencia de Fesser en los premios Goya en cuanto a dirección novel: estaba Salvador García Ruiz con Mensaka, una historia urbana, con un toque canalla y fresca dentro de sus humildes pretensiones; estaba Miguel Albaladejo con La primera noche de mi vida, precursora de una realización posterior constante y notable, con gran poso social. Y estaba Santiago Segura y su primer Torrente: qué se puede añadir.

Y en el resto de categorías, un resumen rápido: Amenábar competía con Abre los ojos (adaptada en Hollywood con Cameron Díaz y Tom Cruise), Fernando Trueba con La niña de tus ojos (representante en los Oscar). Garci con El Abuelo (su regreso a lo más alto desde Volver a empezar), Medem con Los amantes del círculo polar (fábula intergeneracional que aún atrae a románticos capicúa) y Fernando León con Barrio. Ejem.

Cartel original de 'El milagro de P. Tinto'.

Nada de ese plantel provocó que desmereciera. Al revés: muchos tiraron de hemeroteca y descubrieron Aquel ritmillo o El secdleto de la tlompeta gracias a P. Tinto. Y comprobaron que el imaginario de Fesser ya se había plantado antes. Por esos cortometrajes circulaban tiernos seres que ven la realidad a otro compás, los que siempre cargan con bombonas de butano, los curas aguafiestas o la Telefónica, "siempre jodiendo".

Habitaban ya entonces esos personajes sin rumbo, encuadrados como viñetas cómic. Personajes tercos, despistados, cascarrabias o inocentes que, a pesar de tener sus cosillas, eran buena gente. Personajes de otros planetas donde no había mucha comida ni mucho tralarí-tralará que engendrara nuevos vástagos. Personajes que hablaban un idioma cuyo saludo más cortés es "Papi, papito", y que, confesémoslo, son negros sin tener por eso que avergonzarse: negros eran los hombres de cromañón, los egipcios, los sirios o los cántabros de tez morena que tanto lucharon por su independencia.

[La lucha de Javier Fesser por estrenar 'Historias Lamentables' en salas de cine]

Javier Fesser destacó en una proyección reciente, conmemorando el 25 aniversario, que P. Tinto le había cambiado la vida a todo el equipo de la película. Y no es broma: a él mismo le dio el pistoletazo de salida para otros éxitos como Camino o Campeones (en proceso de remake norteamericano y con una secuela en ciernes); a Javier Aller, uno de los enanos, le ficharon en plena Gran Vía, mientras escuchaba un heavy atronador en su walkman. Pablo Pinedo compatibilizaba hasta entonces su trabajo de guardia de seguridad con algunos papeles ocasionales. Janfri Topera jamás tuvo entre sus manos una interpretación como la de Usillos, ñapas que saneaba si había que sanear y que nos enseñó que "el Brunelleschi ese" levantó la catedral de Florencia poniendo el ladrillo con trapeao. Luis Ciges, aunque suene increíble, jamás había sido protagonista. Incluso la nonagenaria Silvia Casanova, la madre ciega y veterana que ya entonces tenía 65 años y una larga trayectoria a sus espaldas, afirmó que aquel rodaje fue un punto y aparte en su carrera.

Lo más loco de esa locura es que tiró de unos modelos muy cercanos. El director se llama en realidad Javier Fesser Pérez de Petinto y, por no abochornar a sus padres, cedió a cambiar ligeramente el apellido y a no revelar las influencias. Así ha llegado hasta hoy, incluida en listas de películas de culto o de las más infravaloradas de la historia. Y, probablemente, sin que nadie de su familia intuya a quiénes se refería ese milagro. Sumando más fieles a esta panda de "mariconaaaaazoooos" que siempre va con la cabeza bien alta, carga su propia energía y echa azúcar en el café hasta que hace isla. Envidiando, por supuesto, a civilizaciones ignoradas. Porque, ya saben, "¡los romanos, una mierda comparados con los etruscos!".