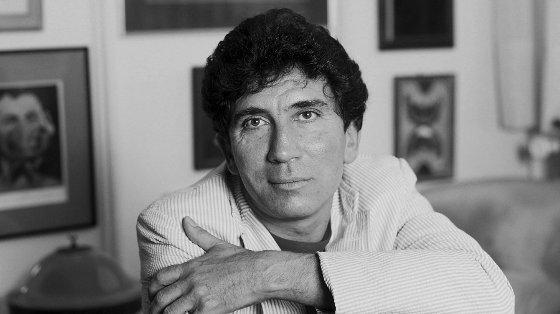

Reinaldo Arenas

Macilento, cansado, agotado de la lucha, pero incansable en su esfuerzo y sus ideas. Así me imagino ahora a Reinaldo Arenas en su casa de Manhattan unos días antes de suicidarse: subiendo las decenas de escalones hacia su departamento, una escalera interminable para un hombre enfermo, desesperanzado, aunque nunca entregado a la derrota.

Hoy tendría que estar yo en Manhattan, tal vez paseando por la Madison y acordándome del día en que conocí, cerca de esas latitudes, a Reinaldo Arenas, en los primeros años ochenta. Fui esta vez a Manhattan a verlo y, como director editorial de Argos Vergara, negociar los derechos de cinco de sus novelas y textos más inteligentes. Nos vimos durante un día entero desde casi primera hora de la mañana hasta la noche. Hablamos de todo: desde su homosexualidad, de una vocación irreductible, hasta la literatura, su vicio más preciado además de la vida.

En el restaurante, un inmenso local de mesas con manteles de cuadros rojos y blancos, no hacía sino mirar hacia la puerta: como temiendo que alguien viniera a matarlo. "Dicen que soy un paranoico", me dijo, "y es verdad. Imagínate si no lo fuera. Estaría ya muerto". Algunos de sus chismes cubanos eran muy divertidos y a él, aún en las urgencias y las etapas más terribles, le gustaba jugar con aquellos recuerdos que se había traído del Parque Lenin, de Lezama Lima, de Virgilio Piñera... Era un autodidacta exacto que se lo había leído todo y a todo le había dado una exégesis personal, llena de argumentos y retruécanos, hasta el punto de que era muy difícil llevarle la contraria y ganarle la partida. Le dije que El mundo alucinante era eso: un mundo alucinante completamente literario. Se rió. Le gustaba jugar con las palabras y era muy hiriente con los enemigos. Incluso implacable.

Le publicamos en Barcelona, en Argos Vergara, cinco de sus libros, novelas largas y cortas, y lo trajimos a Madrid, a que hablara con la prensa. Recuerdo que fue al mediodía de un día de primavera en El Oliver, en la calle Conde de Xiquena, que era nuestra casa de tragos cotidianos y nuestro lugar de francachelas, tertulias y sobremesas interminables. Le aconsejé que no hablara mucho de la homosexualidad, que ese asunto no escandalizaba nada en España, sino que se explayara en sus conocimientos literarios, en su obra, en las dificultades que tuvo para escribir, en su vida de fugitivo dentro de su propio país, en la persecución del G2 de sus originales. Le dije, en fin, que hablara de literatura más que de otra cosa. Pero no me hizo caso, no habló nada de sus novelas, sólo dio un discurso moral sobre la homosexualidad y leyó un largo texto que luego vi incluido en Antes que amanezca. Ah, Reinaldo, insufrible, incansable, intachable, intocable en su conciencia personal. Ahí están sus libros y su ejemplo de lucha frente al totalitarismo castrista.

Me lo encontré otra vez, años más tarde, en una Feria del Libro de Miami, en uno de esos festejos que celebran a los escritores invitados. Aquella reunión lúdica estaba llena de cubanos exiliados. Reinaldo tenía los ojos casi fuera de las órbitas: miraba a todos lados, especulaba con la gente que conocía y no conocía. A veces temblaba ligeramente. Me dio una mano casi muerta, sudada, con sudor frío, nervioso. Le pregunté si estaba bien. "¿Bien aquí? ¡Ay, J.J.! Recuerda que en cada ciudadano cubano", e hizo una figura circular en el aire con el dedo índice de su mano derecha, "hay un agente policial de Fidel Castro". Sudaba. Sudaba mucho en ese momento: como si estuviera sufriendo y al mismo tiempo conteniendo un ataque de nervios. Nos habíamos escrito mucho en esos años, diez o doce veces, pero sus cartas, junto a las de otros escritores ilustres, se perdieron en mi divorcio, hace más de treinta años, y no me queda de Reinaldo más que sus libros firmados, los mismos libros (y algunos más) que fui a buscar a Manhattan el día que lo conocí. Después lo he leído y saboreado mucho. Era un rebelde con causa, pero lo hubiera sido también sin causa, porque cuando le hicieron la vida imposible Reinaldo hizo de su vida una rebeldía llena de batallas sucesivas y de torneos que imaginaba que había ganado. Héroe de sí mismo, se reía de todos y de todo, y sus odios, fuertes, rotundos, irreprochables, iban todos dirigidos a Fifo, a Fidel Castro y el sistema totalitario que había impuesto en Cuba.

No me gustó la película Antes que anochezca, pero me asombró la interpretación de Javier Bardem. Hubo secuencias de la película en las que llegué a creer que quien interpretaba a Reinaldo Arenas era una resurrección del propio Reinaldo Arenas, dueño de todos sus gestos, sus tics y sus desplantes estéticos, sin miedo a la policía y convencido de su razón. Así son las cosas para los que felizmente podemos recordarlas: hoy tendría yo que haber estado en Nueva York, en Manhattan, y sin embargo estoy en Madrid, repensando al escritor, recordando al amigo, a Reinaldo Arenas, insustituible en mis memorias.