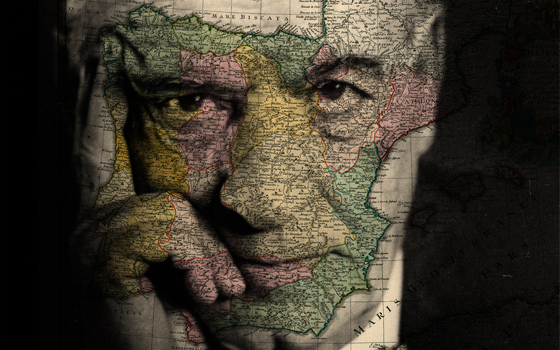

El problema de España en Ortega y Gasset

Ortega y Gasset es un clásico problemático, pues la posteridad ha minimizado la inspiración de su prosa y el valor de sus hallazgos filosóficos. Borges, con cierta malicia, afirmó que el estilo de Ortega se hallaba plagado de “metáforas adventicias”. Pienso que ese comentario es injusto. Salvo María Zambrano, no existe otro filósofo español con una prosa más intensa y poética. La obra de Ortega es intensa porque baja hasta el fondo último de lo real, si bien con cierta miopía para reconocer lo que Manuel García Morente llamó “el hecho extraordinario” o sentido trascendente de la existencia, algo que María Zambrano y el propio García Morente sí conocieron y experimentaron, imprimiendo a su filosofía el latido de los grandes místicos españoles. El aliento poético de Ortega no es un mero adorno, una licencia lírica que presuntamente se ha apolillado como una tardía manifestación del espíritu romántico, sino la necesaria expresión de una filosofía que trasciende el racionalismo positivista. Lo objetivo es pura quimera; el pensamiento siempre es subjetividad exacerbada, que se gesta en la confrontación con lo real. El yo no es un objeto aislado ni una mera deducción, sino una perspectiva ligada a una circunstancia. El yo adquiere forma, singularidad y voz propia, contemplando el paisaje, sumergiéndose en su momento histórico, contendiendo con los otros, dialogando con la tradición y colaborando con la misión colectiva de construir un futuro. En esa tensión, descubre que la vida es primera evidencia indubitable, la realidad radical, el punto de partida de la especulación filosófica, la única certeza incontrovertible que nos sirve de guía para clarificar y valorar intuiciones y conceptos. Ortega postula el primado de la existencia sobre el pensamiento, invirtiendo el cogito cartesiano, que encierra al yo en una estéril introspección. Es una equivocación decir “pienso, luego existo”; la realidad radical es que existo, luego pienso, pues si no apreciamos nuestra inserción primordial en la vida, no podremos experimentar intuiciones ni elaborar conceptos. La filosofía es posible porque está precedida por la vida.

Si la vida es la realidad radical, la filosofía debe articularse como razón vital, fundiendo contemplación y experiencia. En el ser humano, no hay hechos, sino vivencias. Y esas vivencias se encadenan, revelando que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Inevitablemente, la razón vital deviene razón histórica y la poesía se afinca en el corazón de la filosofía, pues el alma de los pueblos sólo puede expresarse mediante el decir poético, que es un decir esencial. Ortega no construye “metáforas adventicias”, sino necesarias, que intentan captar la esencia oculta de las cosas. La metáfora no es una simple figura literaria, sino una categoría del pensamiento. No es retórica, sino una iluminación que trasciende las apariencias, sin negar su condición de signo y revelación. Por eso, su andar filosófico comienza con una meditación sobre el Quijote y Castilla. El Quijote es la reserva espiritual de una cultura que se expande gracias a su voluntad de aventura. El hidalgo “quiere ser él mismo” y reinventar lo real, pues lo que ama, no le gusta y quiere recrearlo, iniciando una segunda navegación. No es un reaccionario, sino un creador y un visionario. No confunde los molinos de viento con gigantes, sino que advierte la dimensión del reto de ser uno mismo, su carácter descomunal. Ese sentimiento no es algo individual, sino el genio de una nación. Es lo que Unamuno llama “enormidad”, como uno de los rasgos más definitorios del ser colectivo de España.

En Meditaciones del Quijote (1914), Ortega se hace eco de las ideas de Spengler, escribiendo: “Un pueblo es un estilo de vida, y como tal, consiste en una modulación simple y diferencial que va organizando la materia en torno”. El pueblo español es un pueblo problemático porque no cesa de interrogarse sobre su identidad y su destino. Esta actitud no refleja debilidad, sino profundidad, un ser esencial y una vocación de permanencia: “¡Desdichada la raza que no hace un alto en la encrucijada antes de proseguir su ruta, que no se hace un problema de su propia intimidad; que no siente la heroica necesidad de justificar su destino, de volcar claridades sobre su misión en la historia!”. Ortega es hijo de su tiempo y emplea el concepto de “raza”. No es capaz de anticipar el carácter destructivo de esa noción, que propiciará los más espantosos genocidios, sembrando el siglo XX de pilas de cadáveres. Sin embargo, el carácter anacrónico de una expresión no invalida un razonamiento. “El individuo no puede orientarse en el universo –prosigue Ortega- sino a través de su raza, porque va sumido en ella como la gota en la nube viajera”. Si alteramos ligeramente los términos, podemos sustituir “raza” por comunidad. Sólo entonces se aprecia el verdadero sentido de la metáfora de “la nube viajera”. Hoy diríamos, especialmente después de leer a Mounier, Simone Weil, Maritain o Karl Jaspers, que el individuo sólo adquiere la condición de persona, cuando advierte su corresponsabilidad con los otros. El individuo siempre está a punto de perderse, pues viaja a la deriva, sin rumbo. En cambio, la persona nunca se desorienta. Su sentido de pertenencia a una comunidad, donde el otro no es una abstracción, sino una “vivencia”, marca el camino, con la certeza de una brújula o el instinto de una bandada de pájaros, que emigra a tierras cálidas.

Según Ortega, “el Quijote es un leer pensativo”, que se despliega en el paisaje de la Mancha. El paisaje es otro libro. Hay que adentrarse en él, observarlo, escrutarlo, para acceder a su intimidad más honda. Al hablar de Castilla, Ortega elabora una “fenomenología de lo español”, particularmente necesaria y urgente en un momento histórico donde se pretende demoler una nación y negar la posibilidad de un “sugestivo proyecto de vida en común”. El paisaje minimalista de Castilla, con sus llanuras ascéticas, sus árboles con aspecto de penitentes y sus crepúsculos nazarenos, nos recuerdan la voz preeminente del espíritu. La quietud de esas tierras puede derivar –por utilizar las palabras de María Zambrano en La España de Galdós (1982)- “en la envenenada inacción, en el quietismo mortal”. Sin embargo, Cervantes no toleró que su héroe languideciera en la penumbra del quietismo, una herejía que interpreta la relación con Dios como la extinción de la razón y la voluntad. La sinrazón de “Quijano el Bueno” alumbra a “la persona moral” que percibe el mundo como “el lugar de ejercicio de su justicia y de su misericordia”. La locura de don Quijote no es el delirio de un insensato, sino “lealtad y pasión vivas que no podrían subsistir sin un grano de verdad recóndita. Y un grano de verdad basta, a veces, para sostener una vida”. Ortega identifica ese “grano de verdad”, que asimismo es promesa de fecundidad, en la “geometría de la meseta” castellana, donde “la vertical es el chopo, y la horizontal, el galgo”. Alto, esbelto, espiritual, el chopo “es el galgo de los árboles”. Sería absurdo buscar la curva en esa geometría. Durante un viaje, Ortega se dirige a un campesino que ara la tierra, preguntándole por la curva. El buen hombre, “con gesto de dignidad ofendida”, contesta: “¡Caballero, en Castilla no hay curvas!”. Para el castellano, “vivir es dispararse”. Las planicies, con sus campos amarillos y rojos, incendian el corazón. “En Castilla, mirar suele ser disparar la flecha visual al infinito”, escribe Ortega.

Es necesario releer a Ortega para aprehender el alma de una nación que no ha superado su tendencia a la dispersión y que aún se interroga sobre su identidad. En 2004, se inició una ambiciosa edición de las obras completas de Ortega y Gasset, que incluían cuatro volúmenes de inéditos. Publicadas conjuntamente por Taurus y la Fundación Ortega-Marañón, representan la edición canónica por su rigor y exhaustividad. Pienso que Ortega no es un clásico problemático, sino un clásico esencial de nuestras letras, cuya visión de España sintetiza tradición y modernidad, apuntando hacia un porvenir que podría malograrse, si no se recobra ese sentido de lo nacional que posibilitó siglos de convivencia y esplendor cultural.