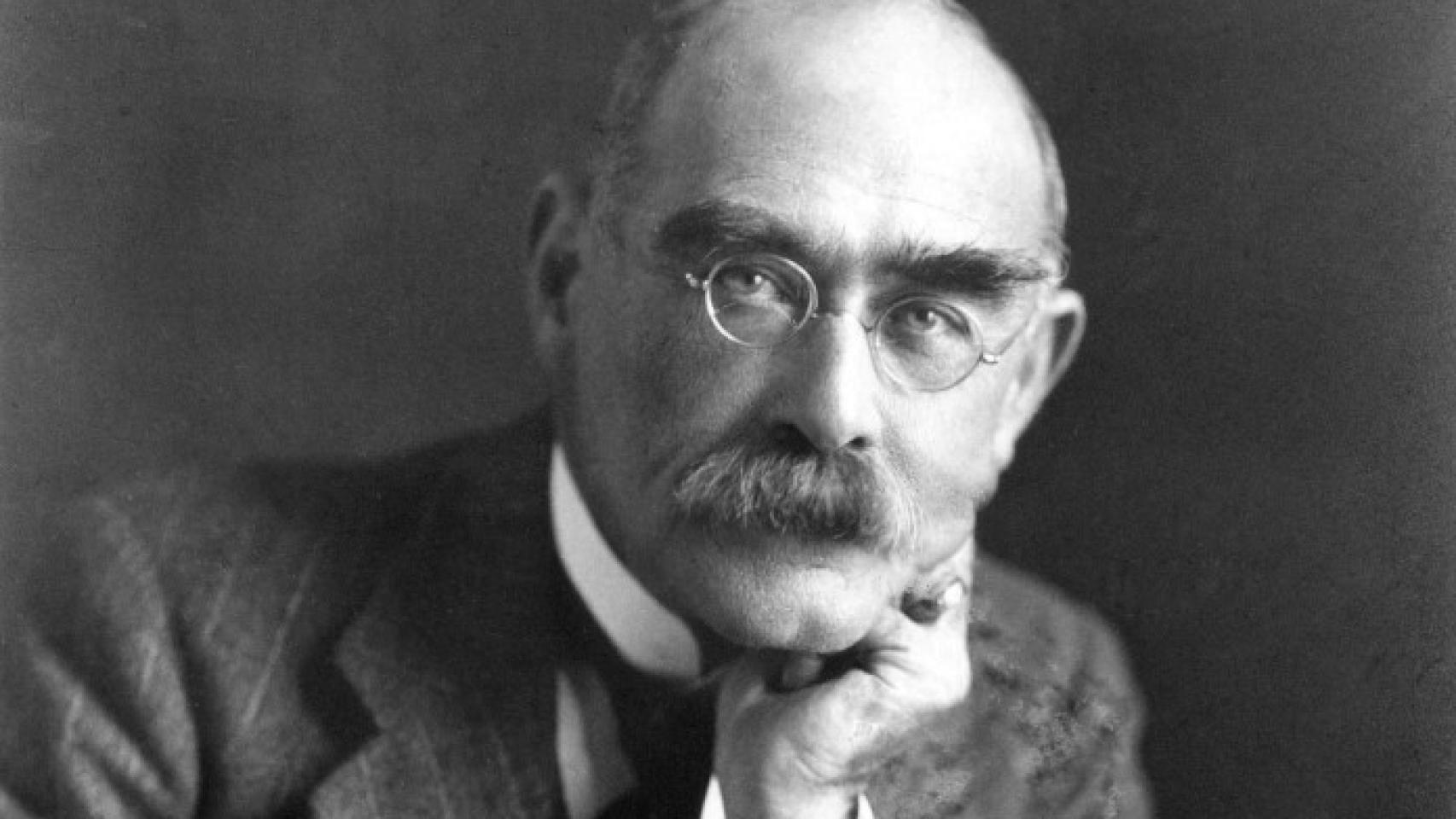

El año pasado se cumplió el 150 aniversario del nacimiento, en Bombay, del novelista, poeta y periodista británico Rudyard Kipling (1865-1936), ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907. Nórdica acaba de publicar, con traducción de Enrique Maldonado e ilustraciones de Fernando Vicente, El hombre que pudo reinar (1888), obra de juventud y novela corta anterior a los dos libros más célebres de su autor, El libro de la selva (1894) y Kim (1901), muy difundidos, como otras muchas narraciones de Kipling, por el cine.

El cine, como es sabido, también popularizó extraordinariamente El hombre que pudo reinar. John Huston hizo una gozosa adaptación a la pantalla, protagonizada inolvidablemente por Sean Connery y Michael Caine en el papel de los dos militares ingleses que se adentran en el lejano y peligroso reino de Kafiristán –localizado en Afganistán- con la pretensión de convertirse en reyes mediante el ardid de hacerse pasar por dioses, descendientes de Alejandro Magno. Uno de ellos, gracias a los misteriosos signos masónicos que porta, logrará su objetivo, pero su deseo de contraer matrimonio terminará por arruinar su aventura.

Nunca había leído el relato de Kipling y bien que lamento confesar –entrando en el banal terreno de las comparaciones entre novelas y películas- que el recuerdo vivo del filme de Huston me ha estropeado la lectura. No he sido capaz de olvidar el intenso carisma de Connery y Caine –ahora que estamos con Cervantes, ¿no tienen algo sus personajes de Don Quijote y Sancho Panza?-, ni su sentido del humor. O quizás, simplemente, no he podido encontrar ni en la prosa ni en la narrativa de Kipling las cualidades literarias que esperaba. En todo caso, doy por seguro que la adaptación de Huston es un gran ejemplo de cómo solucionar para el cine algunas incomodidades estructurales de un texto literario, de cómo ganar para la pantalla en transparencia, fluidez y linealidad.

No he encontrado en el libro ni líneas ni párrafos literariamente seductores –acaso unos pocos-, y voy a destacar un fragmento que refleja el pensamiento político de Kipling: “No entienden que a nadie le importa un bledo la administración interna de los estados nativos, siempre y cuando la opresión y la criminalidad se mantengan dentro de unos límites decentes y el gobernante no permanezca drogado, borracho o enfermo del primer al último mes del año. Los estados nativos fueron creados por la Providencia con el objeto de facilitar paisajes pintorescos, tigres y cuentos fantásticos. Son los rincones oscuros de la Tierra, de una crueldad inimaginable, con un pie en el ferrocarril y el otro en los días de Harún al-Rashid”.

El traductor nos aclara que Harún al-Rashid fue un califa de Bagdad del siglo VIII, con lo que Kipling alude al atraso y al fanatismo religioso de los habitantes de esos estados nativos, esto es, de los estados indios que, bajo tutela británica, eran gobernados por un natural y disfrutaban de cierta autonomía.

Mi somera decepción con El hombre que pudo reinar no procede de cuestiones ideológicas, pero, amén de las persistentes muestras de la vinculación de Kipling a la masonería, hay en el libro un sinfín de síntomas del menosprecio del autor hacia los miserables, de su imperialismo aristocrático, de su racismo y de su misoginia.