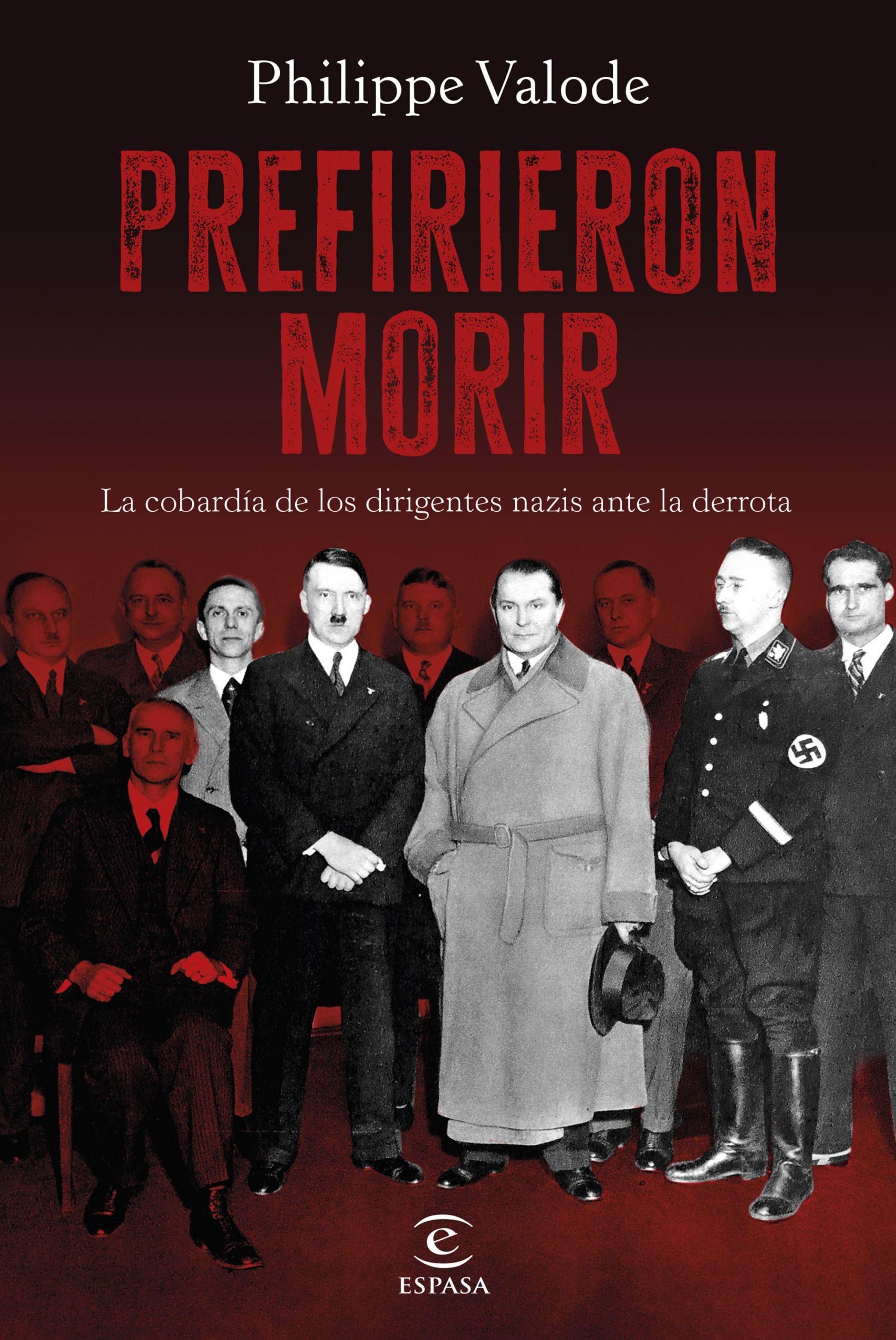

En el centro, Eva Braun y Hitler. Rodeándolos, Herman Göring, Rommel, Magda y Joseph Goebbels. Ilustración: Rubén Vique

Hitler, Göring, Goebbels: nazis con una cápsula de cianuro en el bolsillo

El historiador Philippe Valode recopila en el libro 'Prefirieron morir' los suicidios de los principales jefes nazis ante la derrota del Tercer Reich.

3 julio, 2024 01:37El 12 de abril de 1945, apenas un mes antes de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Filarmónica de Berlín dio su último concierto en la ciudad sitiada. La idea, como contaría él mismo en sus Memorias, fue de Albert Speer, ministro de Armamento.

Pocos días antes, Goebbels había ordenado reclutar para la Volksturm a todos los músicos. Speer, siempre según su versión, llamó a Goebbels para intentar evitarlo. Pero este le respondió: “Yo he encumbrado a esa orquesta. Que se hunda con nosotros”. Speer organizó entonces un concierto de despedida. Aquel día, a fin de iluminar la sala, el ministro no ordenó el habitual corte de luz vespertino.

“Cuando se interprete la Sinfonía romántica de Bruckner, habrá llegado el fin”, recordaba haber dicho a sus amigos. Interpretada esa obra, los asistentes abandonaron la gélida sala con su silla traída de casa bajo el brazo. Y a la puerta fueron recogiendo el obsequio que les ofrecían las Juventudes Hitlerianas: una cápsula de cianuro.

Como si fuera la destrucción del Walhalla en El crepúsculo de los dioses –en aquel concierto también se interpretó el final de la ópera de Wagner, “un gesto patético y melancólico a la vez ante el fin del Reich”, escribió Speer–, Berlín se asomaba a un abismo insondable.

Según el historiador Florian Huber, el suicidio y la inmolación fueron moneda corriente en la capital durante las últimas semanas de la guerra. Huber estima que, además de los 160.000 soldados y las decenas de miles de civiles muertos, unas diez mil mujeres se suicidaron en aquellas semanas. Solo en la pequeña localidad berlinesa de Friedrichshagen se registraron cien suicidios el primer día de ocupación soviética.

Al suicidio, pero en su caso al de los mandatarios nazis, dedica el historiador Philippe Valode (Lyon, 1946) su último ensayo divulgativo: Prefirieron morir (Espasa). El francés reduce a tres las razones que empujaron a los jefes nazis al suicidio: la primera, huir del castigo de los aliados; la segunda, evitar la vergüenza de la derrota; y la tercera, la renuncia a vivir en un mundo sin nacionalsocialismo.

Como se ve, Valode pone en tercer lugar la razón más divulgada, y la que da al final del Tercer Reich ese aire de demencia colectiva: la lealtad a un régimen sin el que no merecía la pena seguir viviendo. Es también la razón preferida de las ficciones. Sin embargo, sugiere Valode, tal vez solo quepa atribuírsela a la familia Goebbels.

Joseph Goebbels fue el único de los cuatro colaboradores más cercanos de Hitler que no dudó a la hora de seguir a su líder hasta la muerte. Göring y Himmler, aunque terminarían suicidándose en prisión (en el caso de Himmler, “un suicidio probable, pero con zonas de sombra”, dice Valode), buscaron primero una salida negociada con los aliados. Martin Bormann, secretario del Führer, se suicidó aquellos días, pero lo hizo mientras intentaba huir del cerco ruso horas después de la muerte de su jefe.

Valode despoja de idealismo la actitud de los líderes nazis, reduciendo su gesto final a un mero acto de cobardía. “No querían aceptar sus desmanes”, resume. Se cree que unos doscientos altos cargos del nazismo se suicidaron, pero Valode cree que fueron muchos más.

Valode despoja de idealismo el suicidio de los líderes nazis, reduciendo su gesto final a un mero acto de cobardía

En cuanto a los casos concretos, detalla las dudas que aún ocupan a los historiadores, como las que planean sobre la muerte de los Goebbels en el búnker de Berlín. Aquel día, dice Valode, se produjeron “seis asesinatos y dos suicidios”. Magda Goebbels ha pasado a la historia como la autora material de los asesinatos.

Sin la presencia de su marido, Magda habría abierto una a una las mandíbulas de sus seis hijos sedados para introducirles la cápsula de cianuro. Después habría apretado con fuerza para romper el cristal. No obstante, el único testigo posible, el doctor de las SS Ludwig Stumpfegger –el mismo que envenenó a los perros de Hitler– murió pocas horas después.

Así que solo es seguro el nombre de quien sedó a los niños con morfina: Helmut Kunz, el dentista de Magda. Después de la guerra, Kunz pasó diez años como prisionero en la URSS. Luego volvió a Alemania, trabajó como dentista y murió en 1976.

Por él sabemos que los hijos mayores de los Goebbels, casi adolescentes, no se creyeron la historia que Kunz y Magda les contaron para que aceptaran la inyección de morfina, y que solo cedieron cuando Magda, “sin ninguna emoción”, les dijo que era una “vacuna obligatoria” que “todos los soldados del Reich y todos los niños respetables” tenían que ponerse. Tras asesinar a sus hijos, Magda salió del bunker junto a su marido y, a pocos metros del lugar donde acababan de incinerar a Hitler y a Eva Braun, se dispararon ambos en la cabeza.

Valode repasa otras muertes no esclarecidas del todo, como la del mariscal Rommel. Acusado por Hitler de alta traición, Rommel se suicidó, pero no está claro que no fuera ejecutado, en octubre de 1944. O la de Rudolf Hess, que hizo lo propio en 1987, tras pasar 46 años encarcelado en Spandau.

Hess –que fue apresado en Escocia en 1941 y, por tanto, no pudo participar en la Solución Final– fue el último interno nazi en la prisión berlinesa tras la salida de Speer y de Baldur Von Schirach en 1966. Cuando murió tenía 93 años.

Las hipótesis sobre su muerte nunca han cesado. ¿Cómo pudo estrangularse con un cable, como dice la versión oficial, aquel anciano débil y artrítico? Valode, aunque menciona la tesis de la implicación –nunca demostrada y promovida por la familia Hess– de los servicios de inteligencia angloamericanos, se inclina por la tesis del suicidio, que sin embargo considera imposible de afirmar con certeza. Para aclarar el caso de Göring, protagonista del suicidio más rocambolesco de todos, hubo que esperar a 2005.

Fue entonces cuando el exsoldado americano Herbert Lee Stivers, ya jubilado, confesó haber facilitado el cianuro al líder nazi dos horas antes de su ejecución. Casi ningún historiador cuestiona hoy este relato. Stivers, carcelero en los juicios de Núremberg, entregó a Göring el cianuro oculto en una pluma estilográfica.

Se lo había pedido una joven alemana a la que el soldado, de 19 años, quería impresionar. La chica le había dicho que era una medicina que Göring necesitaba y que los aliados se negaban a darle. De este modo, Stivers no libró a Göring de la muerte, pero sí de la vergüenza.