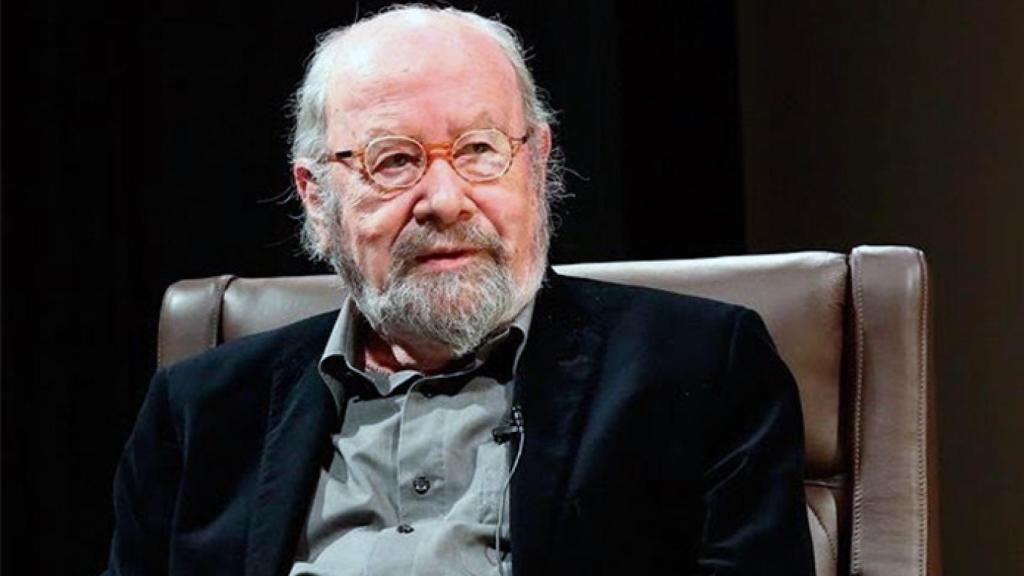

José Manuel Caballero Bonald

Manual de infractores

La publicación de 'Manual de infractores' es uno de los acontecimientos poéticos del año. Caballero Bonald nos ofrece en esta entrega una nueva celebración de la palabra

17 noviembre, 2005 01:00La publicación de Manual de infractores es uno de los acontecimientos poéticos del año. Caballero Bonald nos ofrece en esta entrega una nueva celebración de la palabra y de la imaginación en desarrollo de una poética que, aun afilando aquí su arista crítica, invita al lector a compartir el placer de la escritura, el resultado superior de la compleja retórica sobre la que se edifica su obra.

Es el resultado artístico, en el alto sentido, de la composición de lugar que el poeta, situado en un presente que es el suyo y el de todos, ha reelaborado a la altura de las circunstancias tras Diario de Argónida (1997). “Son los ultramontanos que regresan”, escribía Caballero en éste. Ahora, varios poemas de Manual de infractores abordan, desde la imprecación o la sátira, una reflexión que siendo más amplia y general, se concreta duramente en el poema “Secta”: “[...] Son los mismos/ que siguen solazándose/ con las soflamas de los patriotas/ y empuñan de continuo estandartes y cruces/ con que emular a sus mayores,/ mientras avanza por las avenidas/ un cortejo triunfal de bienpensantes.// Líbrate compañero,/ de esas iglesias y esos mentecatos”.

Pero esta incitación a la disidencia recorre el libro por caminos diversos, porque el tono dominante no es el de la denuncia, sino el de la invitación al recelo ante las grandes palabras, a la desconfianza de las convicciones absolutas: “Yo, que dejé que me vencieran/ con tal de no pecar de victorioso,/ no sé dónde termina este litigio/ entre la historia y sus culpables”.

En un sentido introspectivo que no abandona su valor didáctico, este Manual lo es también para que quien lo escribe se ponga ante su espejo de palabras. “Huyo a veces de mí” plantea, así, el interminable ir y volver de la conciencia por sus caminos contradictorios, de la misma forma que en “La transparencia” quien ha ejercido de memorialista en Tiempo de guerras perdidas (1995) y La costumbre de vivir (2001) nos recuerda y se recuerda que “así pretendo ahora ordenar los olvidos, elegir/ únicamente aquellos/ que no afecten apenas a los turbios litigios del pasado”.

Ordenar los olvidos es una irónica forma de seguir apostando por el “descrédito del héroe”, y de llevar a la práctica la reafirmación de una evidencia: “no sin ser deformada/ puede la realidad exhibir sus enigmas” -todo depende, claro está, del cuánto, del cómo y del para qué. Caballero consigue aquí sumar al placer estético de un primer plano de imágenes, aliteraciones, intertextualidades, etc., el desvelamiento de un vivir que desde las reconstrucciones de la memoria exhibe sus coartadas, sus fidelidades a espacios, aficiones, figuras o sueños, esos “barcos” que en el espléndido poema del mismo título conforman el recuento de un presente hecho de desengaño y de obstinación: “algunos de esos barcos eran míos,/ otros pertenecían a los prolijos puertos/ de la imaginación [...] A lo lejos los mástiles/ sugieren cotas de felicidad,/ indistintos trasuntos de aventuras/ que viví ansiosamente/ cuando yo menos las necesitaba/ y que se han ido disipando/ igual que cicatrices en la cara del mar”.

Frente a las constancias del deterioro, de “la pesadumbre de los cuerpos/ apenas ya reconocibles”, de “las exequias innobles de la edad”, de las noches y de los despertares de angustia que jalonan el libro, Caballero erige su resistencia. En Diario de Argónida se decía que “la literatura se parece a una carta/ que el escritor se manda sin cesar a sí mismo”. Ahora, en “De los peligros epistolares” especifica en ella su “belicosa caterva de improperios”, pero es también esta carta, este libro, “un modo de coartada/ para no desertar”.

Se deja, sin embargo, espacio suficiente para seguir gustando el vino de otras realidades y de otras imaginaciones: sombras de mujeres, luminosos espacios que son también “espejo judicial de la naturaleza:/ quien en su faz se mira/ corrobora también sus propias subversiones”, tal la enramada cuya voz “reproduce/ la voz de las raíces y una mano suave/ desaloja la vida de asperezas”, o la música, en fin, que súbitamente nos recupera el espacio puro del seguir: “el veredicto de la plenitud/ se filtra entre la furia voluptuosa/ del saxo./ El mundo cabe en esa súbita/ constancia musical de haber vivido”. Pleno, a la máxima altura de su autor y con verdad de arte, Manual de infractores nos entrega aún más de lo que anuncia.