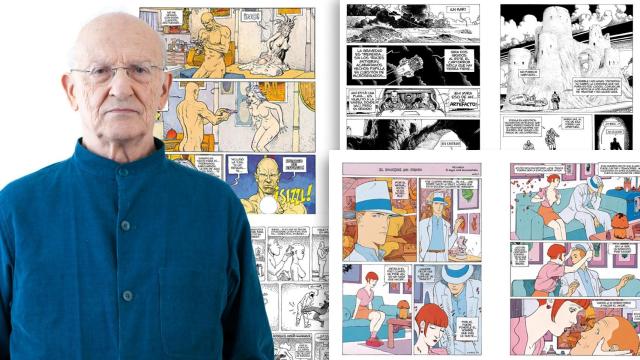

Image: El quiosco de la utopía

El quiosco de la utopía

José Carlos Fernandes

3 octubre, 2002 02:00Ilustración de José Carlos Fernandes

A lo largo de un año, la producción de álbumes de historieta en España puede dejar, más o menos, una cosecha de una docena de obras excelentes, creaciones que un lector adulto puede leer sin el menor sonrojo, y unas cuantas más de un nivel digno.A estas alturas del año 2002, y cuando el pronóstico apunta en esa misma dirección, llega a las librerías este trabajo con todos los merecimientos para formar parte del primer grupo, al tiempo que esperemos que sea la punta de lanza de una apertura de miras hacia el quehacer de los historietistas en lengua portuguesa.

Hace tres años, bajo los auspicios de João Paulo Cotrim, el hombre que más hizo por el desarrollo de la historieta en Portugal desde su puesto de director en la Bedeteca de Lisboa, se celebraron unos encuentros en dicha capital en los que este especialista acuñaba la calificación de utópicos para una serie de autores lusos (Lemos, Conefrey, Borges, Gouveia, Gonçalves, Burgos, Abranches, Fonte-Santa, Lázaro, Carrilho, Ricardo, Brito, Fazenda, y el propio Fernandes) que eran la confirmación de un nuevo campo de búsqueda íntimamente ligado a la pintura, la ilustración y la literatura. España, tradicionalmente de espaldas a la cultura portuguesa, ha permanecido y sigue permaneciendo ajena a esta eclosión de estéticas y éticas sorprendentes. Por eso es de celebrar que este grupo editorial, de gran implantación en Brasil y Portugal desde hace década y media, y mayoritariamente volcado al universo de los juegos de rol, se haya decidido a publicar este álbum, que ojalá sea el primero de entre otros que tienen en su catálogo (como los de Mutarelli, por ejemplo). 32 historias cortas, pletóricas de una poesía que bebe por igual del mejor Borges (aquí desdoblado en los hermanos gemelos Nazca), como de un personaje secundario de Alain Resnais (el vendedor de pisos de On conait la chançon), o de una letra de Laurie Anderson, conforman un universo lleno de hondas reflexiones sobre el sinsentido de nuestra sociedad a golpe de esa música imposible que interpreta La Peor Banda del Mundo. Una obra, en suma, para reconciliarse con el medio.

Como diría Borges, y bien pudo haber sido una historia más de Fernandes: "Doy gracias por aquel viejo asesino, que en una habitación desmantelada de la calle cabrera, me dio una naranja y me dijo: ‘No me gusta que la gente salga de mi casa con las manos vacías’. Serían las doce de la noche y no nos vimos más". Y una obra que, a buen seguro, hubiera hecho las delicias del Jorge Luis Borges de El Aleph o El informe de Brodie, por dos razones obvias: adecuar la longitud de lo narrado a las cadencias condenadamente breves por las que se rige la vida humana, de modo que sus páginas no sean ni promesa de tedio ni, lo que siempre es más grave, obra de la mera rutina; y valerse espléndidamente de ese artificio que el maestro porteño había aprendido en los textos de Coleridge, la denominada "voluntaria suspensión de la incredulidad", y que en estra ocasión, en lo que para muchos será un simple tebeo, despliega ante nosotros un José Carlos Fernandes que es consciente de su capacidad vertebradora del discurso poético.