Image: La última partida

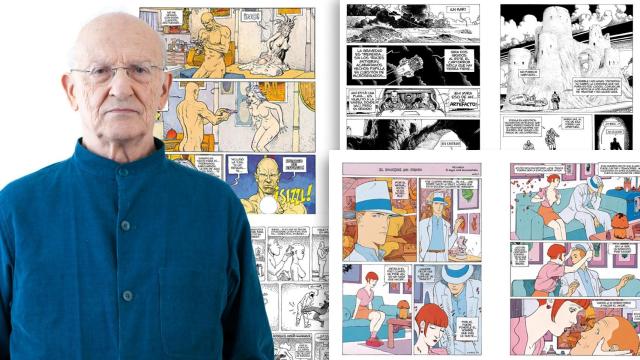

La última partida

Didier Comès

19 julio, 2007 02:00

Algunos de los mejores creadores están siempre a vueltas con la misma o similar historia, que se limitan a intentar contar con la mayor perfección y síntesis cada vez que acometen un nuevo proyecto, mientras que a otros les vemos dispersarse vanamente como si no acabaran de tener claro qué es lo que quieren transmitirnos. Al belga Didier Comès, que retorna a la historieta tras una de las ausencias a las que nos tiene acostumbrados, suele reprochársele la similitud que hay entre sus álbumes, olvidando, como decía Juan Ramón Jiménez que "repetición con exactitud vale más que variedad con demérito".

Hombre escindido ya por su nacimiento en una pequeña localidad, Sourbrodt, de espíritu tan indefinidamente alemán como belga, y ocupada en aquel 1942 por los nazis, y hombre también dividido por una educación paterna en la lengua germana y materna en francés y flamenco, lo que le ha llevado a autodefinirse como bastardo de dos culturas, su principal fractura sentimental siempre ha estado entre el mundo de la naturaleza con la que convivió de pequeño, mágica e ilusoria, sometida a unas reglas tan regulares como misteriosas, y una racionalidad dispuesta a no admitir todo aquello que desborda las fronteras de su acendrada lógica.

En 1980, después de unos titubeos que se inclinaban más hacia la vertiente abiertamente fantástica, quedamos deslumbrados con aquel libro titulado Silencio, que marcó el inicio de su luego aquilatado equilibrio entre la ensoñación y la certidumbre, y que le valió el reconocimiento de una crítica que en los últimos tiempos ha cedido más al deslumbramiento de lo novedoso que al reconocimiento de una trayectoria de su rigor.

La Belette, Eva, El Arbol Corazón, Iris, o La casa donde sueñan los árboles, no han sido más que variaciones que, como en algunos de los trabajos del músico Satie, revisaban, y revisitaban a la vez, ese punto de encuentro en el que la inocencia bien entendida puede entrar en contacto con algunos de los grandes enigmas que angustian a las almas más sensibles.

En La última partida, el álbum que ahora nos regala este hombre de frágil emotividad, el lector es arrastrado de nuevo a un paraje azotado por la guerra, aquellas Ardenas donde las tropas de élite de Adolf Hitler llevaron a cabo el último esfuerzo por variar el curso de una guerra ya perdida, para acompañar a un soldado novato (es importante en Comès esa condición de candidez, ese corazón sencillo del que hablara Flaubert) que tiene que permanecer en vigilia en el hoyo de una bomba, presidido por una cruz de piedra, en un lugar que, no inocentemente, se llama El Calvario.

Entre la oscuridad y la luz cegadora, que me recuerda aquella notable película de William Wellman, Fuego en la nieve, uno de los mejores relatos antibélicos que recuerdo haber visto nunca, que es tanto como decir entre sus queridas luces y sombras, que Comès siempre ha tratado con un magisterio fuera de lo común, el autor abre su habitual punto intermedio para que lo sobrenatural y lo real dialoguen, y el soldado aceptará enseguida una conversación cargada de escepticismo con tres fantasmas: la calavera tuerta de Joseph, el uniforme vacío de Manfred, y el hipócrita Amédée, de magisterio más que dudoso, y que ahora juega a adoptar el papel de Jesús en esa cruz que preside el hoyo en el que el novato aguarda con incertidumbre el desenlace bélico. Con esos espíritus parlantes, y con los que se cobijan reencarnados en otros animales, el cándido soldado entabla una relación, presidida por la ironía y el escepticismo, que les confiere a ellos la sabiduría de saber qué hay más allá de la vida, lo único que tenemos a priori cada uno de nosotros, y que actúa como el bálsamo para hacer frente a uno de nuestros mayores secretos.

Hombre escindido ya por su nacimiento en una pequeña localidad, Sourbrodt, de espíritu tan indefinidamente alemán como belga, y ocupada en aquel 1942 por los nazis, y hombre también dividido por una educación paterna en la lengua germana y materna en francés y flamenco, lo que le ha llevado a autodefinirse como bastardo de dos culturas, su principal fractura sentimental siempre ha estado entre el mundo de la naturaleza con la que convivió de pequeño, mágica e ilusoria, sometida a unas reglas tan regulares como misteriosas, y una racionalidad dispuesta a no admitir todo aquello que desborda las fronteras de su acendrada lógica.

En 1980, después de unos titubeos que se inclinaban más hacia la vertiente abiertamente fantástica, quedamos deslumbrados con aquel libro titulado Silencio, que marcó el inicio de su luego aquilatado equilibrio entre la ensoñación y la certidumbre, y que le valió el reconocimiento de una crítica que en los últimos tiempos ha cedido más al deslumbramiento de lo novedoso que al reconocimiento de una trayectoria de su rigor.

La Belette, Eva, El Arbol Corazón, Iris, o La casa donde sueñan los árboles, no han sido más que variaciones que, como en algunos de los trabajos del músico Satie, revisaban, y revisitaban a la vez, ese punto de encuentro en el que la inocencia bien entendida puede entrar en contacto con algunos de los grandes enigmas que angustian a las almas más sensibles.

En La última partida, el álbum que ahora nos regala este hombre de frágil emotividad, el lector es arrastrado de nuevo a un paraje azotado por la guerra, aquellas Ardenas donde las tropas de élite de Adolf Hitler llevaron a cabo el último esfuerzo por variar el curso de una guerra ya perdida, para acompañar a un soldado novato (es importante en Comès esa condición de candidez, ese corazón sencillo del que hablara Flaubert) que tiene que permanecer en vigilia en el hoyo de una bomba, presidido por una cruz de piedra, en un lugar que, no inocentemente, se llama El Calvario.

Entre la oscuridad y la luz cegadora, que me recuerda aquella notable película de William Wellman, Fuego en la nieve, uno de los mejores relatos antibélicos que recuerdo haber visto nunca, que es tanto como decir entre sus queridas luces y sombras, que Comès siempre ha tratado con un magisterio fuera de lo común, el autor abre su habitual punto intermedio para que lo sobrenatural y lo real dialoguen, y el soldado aceptará enseguida una conversación cargada de escepticismo con tres fantasmas: la calavera tuerta de Joseph, el uniforme vacío de Manfred, y el hipócrita Amédée, de magisterio más que dudoso, y que ahora juega a adoptar el papel de Jesús en esa cruz que preside el hoyo en el que el novato aguarda con incertidumbre el desenlace bélico. Con esos espíritus parlantes, y con los que se cobijan reencarnados en otros animales, el cándido soldado entabla una relación, presidida por la ironía y el escepticismo, que les confiere a ellos la sabiduría de saber qué hay más allá de la vida, lo único que tenemos a priori cada uno de nosotros, y que actúa como el bálsamo para hacer frente a uno de nuestros mayores secretos.