Image: El judío de Nueva York

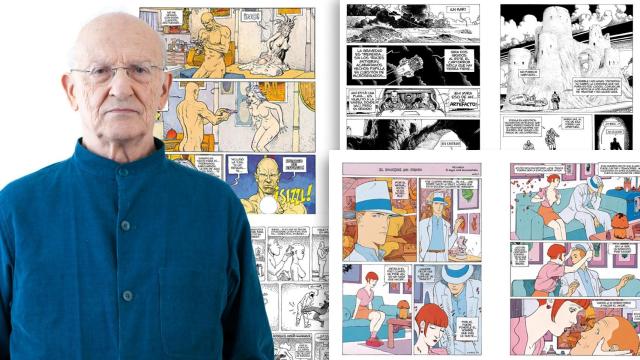

El judío de Nueva York

Ben Katchor

24 julio, 2008 02:00

Hay que tener mucho arrojo para, en medio del infantilismo que preside una buena parte del cómic que se publica en España, editar este libro realmente emblemático de las posibilidades adultas que la historieta encierra y que, precisamente por esa voluntad de narrar sin concesiones al lector, no había encontrado entre nosotros hasta el momento editor.

Ben Katchor (Brooklyn, 1951) es uno de esos historietistas judíos (como Will Eisner o Art Spiegelman) que, debido a su notable bagaje literario, están más que capacitados para moverse por las fronteras en las que parece que el cómic entra en colisión con lenguajes más propios de otros medios (en el caso de Katchor, sin duda, el teatro y la radio). Nacido en 1951, en el neoyorquino barrio de Brooklyn, en una familia depositaria de la lengua y la cultura yiddish, este estudiante de Bellas Artes y de Historia del Arte manifestó desde sus primeras colaboraciones un interés especial por la ciudad como una geografía capaz de constituirse en el mejor territorio imaginario merced a la acumulación de la memoria que sobre ella y sus edificios guardan sus habitantes. El Nueva York que aquí refleja, de principios del XIX, le permite a Katchor, como en esa notable serie de aventuras del fotógrafo Julius Knipl, que también editará Astiberri, practicar su eterno juego de mirar el presente a partir de la toma de conciencia del pasado. En esa ciudad y en ese momento histórico, es factible soñar con el despegue de un mundo muy diferente al que varios siglos de Historia han apuntalado en Europa y hacerlo, además, a una velocidad vertiginosa.

El pretexto de partida lo constituye la programación, en el New World Theather (un nombre nada casual), de la comedia bufa El judío de Nueva York, obra de un contumaz antisemita, el profesor Solidus. Pero, aun-

que ése sea el eje vertebral del relato, Katchor amplía su mirada de flâneur a un gran elenco de personajes que se debaten entre una profundización en su identidad religiosa como pueblo (hay mucha ironía con el intento de identificación de los aborígenes con las tribus perdidas de Israel) y la condición de soñadores emprendedores comerciales (de sueños tan delirantes como carbonatar las aguas del lago Erie para hacer un gran comercio con el agua de soda).

Es tal, y tan rica, la complejidad de cada una de las vidas que se cruzan en las calles de la ciudad que el lector tiene que acompasar su habitual ritmo de lectura de estos álbumes a unas coordenadas a las que no está demasiado acostumbrado, lo que le incita a volver a nuevas lecturas una vez concluido el texto. Cada una de esas existencias excéntricas (Enoch Letushim y sus sacos de Tierra Santa, Yosl Feinbruyt y su catálogo de onomatopeyas de los procesos de digestión, Elim-Min-Nopee y su espectáculo teatral…) es, en sí misma, el reflejo de pequeñas y grandes utopías y distopías que están testimoniando el pulso entre una ciudad de las ideas y otra del comercio totalmente deshumanizado. Estamos, sí, ante uno de los mejores álbumes de las últimas décadas.

Ben Katchor (Brooklyn, 1951) es uno de esos historietistas judíos (como Will Eisner o Art Spiegelman) que, debido a su notable bagaje literario, están más que capacitados para moverse por las fronteras en las que parece que el cómic entra en colisión con lenguajes más propios de otros medios (en el caso de Katchor, sin duda, el teatro y la radio). Nacido en 1951, en el neoyorquino barrio de Brooklyn, en una familia depositaria de la lengua y la cultura yiddish, este estudiante de Bellas Artes y de Historia del Arte manifestó desde sus primeras colaboraciones un interés especial por la ciudad como una geografía capaz de constituirse en el mejor territorio imaginario merced a la acumulación de la memoria que sobre ella y sus edificios guardan sus habitantes. El Nueva York que aquí refleja, de principios del XIX, le permite a Katchor, como en esa notable serie de aventuras del fotógrafo Julius Knipl, que también editará Astiberri, practicar su eterno juego de mirar el presente a partir de la toma de conciencia del pasado. En esa ciudad y en ese momento histórico, es factible soñar con el despegue de un mundo muy diferente al que varios siglos de Historia han apuntalado en Europa y hacerlo, además, a una velocidad vertiginosa.

El pretexto de partida lo constituye la programación, en el New World Theather (un nombre nada casual), de la comedia bufa El judío de Nueva York, obra de un contumaz antisemita, el profesor Solidus. Pero, aun-

que ése sea el eje vertebral del relato, Katchor amplía su mirada de flâneur a un gran elenco de personajes que se debaten entre una profundización en su identidad religiosa como pueblo (hay mucha ironía con el intento de identificación de los aborígenes con las tribus perdidas de Israel) y la condición de soñadores emprendedores comerciales (de sueños tan delirantes como carbonatar las aguas del lago Erie para hacer un gran comercio con el agua de soda).

Es tal, y tan rica, la complejidad de cada una de las vidas que se cruzan en las calles de la ciudad que el lector tiene que acompasar su habitual ritmo de lectura de estos álbumes a unas coordenadas a las que no está demasiado acostumbrado, lo que le incita a volver a nuevas lecturas una vez concluido el texto. Cada una de esas existencias excéntricas (Enoch Letushim y sus sacos de Tierra Santa, Yosl Feinbruyt y su catálogo de onomatopeyas de los procesos de digestión, Elim-Min-Nopee y su espectáculo teatral…) es, en sí misma, el reflejo de pequeñas y grandes utopías y distopías que están testimoniando el pulso entre una ciudad de las ideas y otra del comercio totalmente deshumanizado. Estamos, sí, ante uno de los mejores álbumes de las últimas décadas.