Cumplidos cincuenta días de encierro, con una disciplina que tal vez alguno no le sospechaba a los españoles, a partir del lunes el Gobierno nos va a permitir iniciar poco a poco la fase de desescalada del confinamiento.

Un aspecto interesante de esta pandemia es el de los neologismos acuñados para que se nos hagan menos cuesta arriba las restricciones que nos imponen a fin de minimizar el contagio. Lo cierto es que en los lugares donde el virus ha corrido y golpeado con más fuerza tardaremos en llegar a esa "nueva normalidad" anunciada por el presidente Sánchez.

Una desescalada de ocho semanas equivale a seguir en la excepcionalidad durante un periodo similar al que ya llevamos a las espaldas, mientras tanteamos las estrechas opciones de eludir la reclusión que en cada fase se nos van ofreciendo.

Encaramos pues una nueva anormalidad, con la desventaja de arrastrar el cansancio de la anterior. También, a tenor de lo visto en el Congreso esta semana, sin los consensos políticos que convendría tener para exigirle a la ciudadanía que prolongue su renuncia a derechos y libertades fundamentales. Por no hablar del activismo feroz de algunas fuerzas parlamentarias contra las medidas y la acción gubernamental frente a la pandemia.

Escuchando a sus señorías intercambiarse toda clase de improperios y acusaciones, mientras tratamos de asimilar las novedosas y nada sencillas reglas que debemos observar para que no nos caiga encima todo el peso de la ley, surge la pregunta de si no podríamos vivir lo que tenemos encima de otra forma. Ya vamos bien servidos con las penalidades que se derivan de la enfermedad y de las medidas para reducirla y contenerla; podían ahorrarnos el añadido descorazonador de ver que quienes deben validar en nombre de la ciudadanía los mecanismos de salida de esta crisis sin precedentes parecen incapaces de forjar acuerdos y se dedican a menospreciarse y a insultarse casi a diario.

Admite poca discusión que en la gestión de la epidemia han cometido errores todas las administraciones competentes. Por la propia naturaleza de esta emergencia, no pocos de estos errores han tenido consecuencias trágicas. Algunos de los fallos resultan más o menos disculpables; otros, más o menos clamorosos.

En el reparto hay para todas las siglas cuyos representantes ejercen responsabilidad de gestión de los servicios públicos concernidos; se libran, pero no por sus méritos sino por su falta de exposición al riesgo, aquellas que no gestionan todavía nada. Quienes han resultado perjudicados es previsible y comprensible que ejerzan su derecho a reclamar y en su caso obtener una reparación.

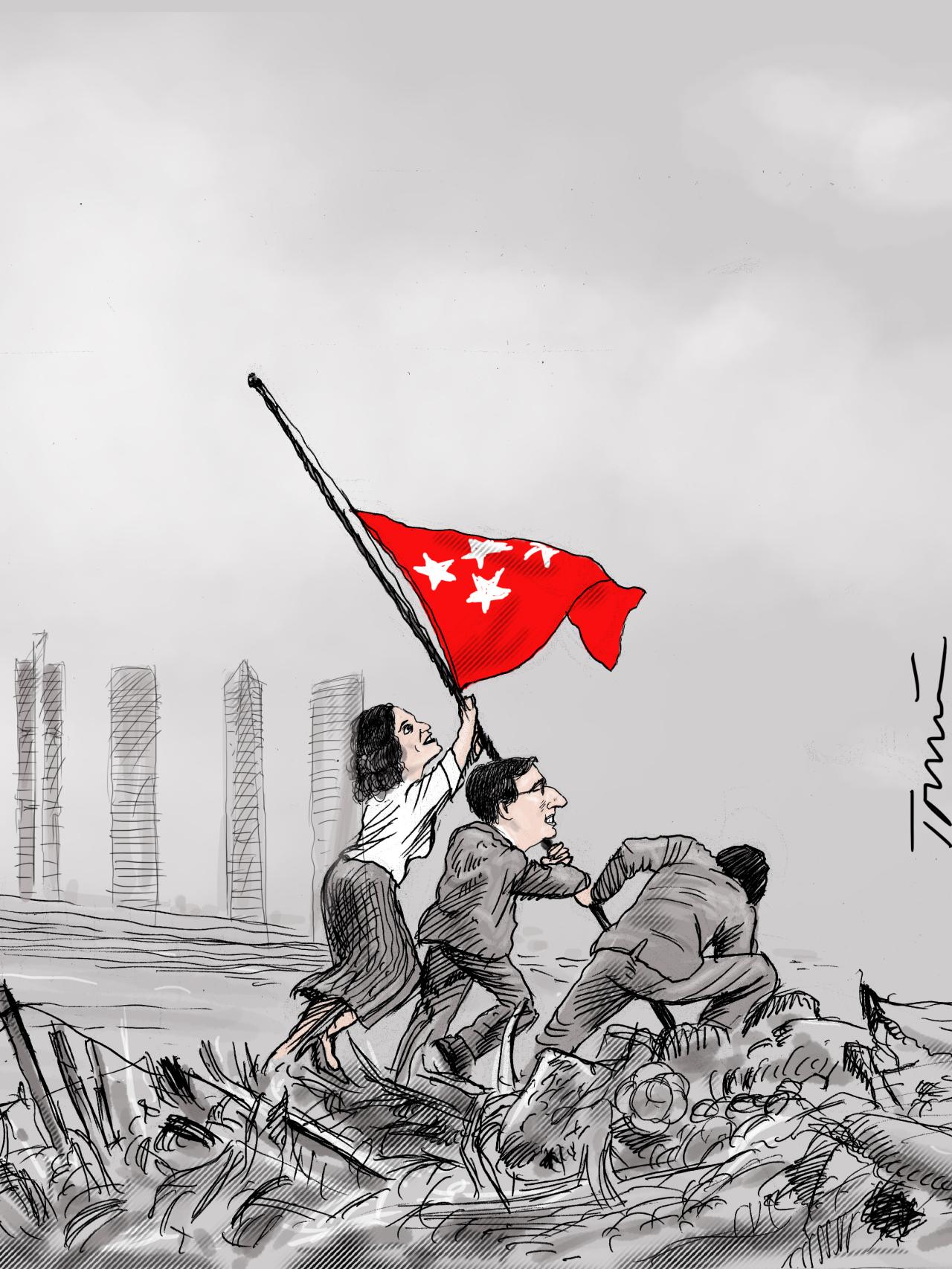

Lo que no se comprende tanto es que en este momento, en el que debe abordarse la reconstrucción, el debate político siga empantanado en la confrontación y la pugna por endosar al rival la factura de todos los desastres, pasados, presentes y futuros. El empeño en mantener y aun ahondar las fracturas que había entre nosotros antes de la catástrofe no sólo nos convierte en una sociedad inepta y precaria; también nos hace demasiado débiles para afrontar con esperanzas cada uno de los muchos pasos que aún quedan para alcanzar alguna normalidad.