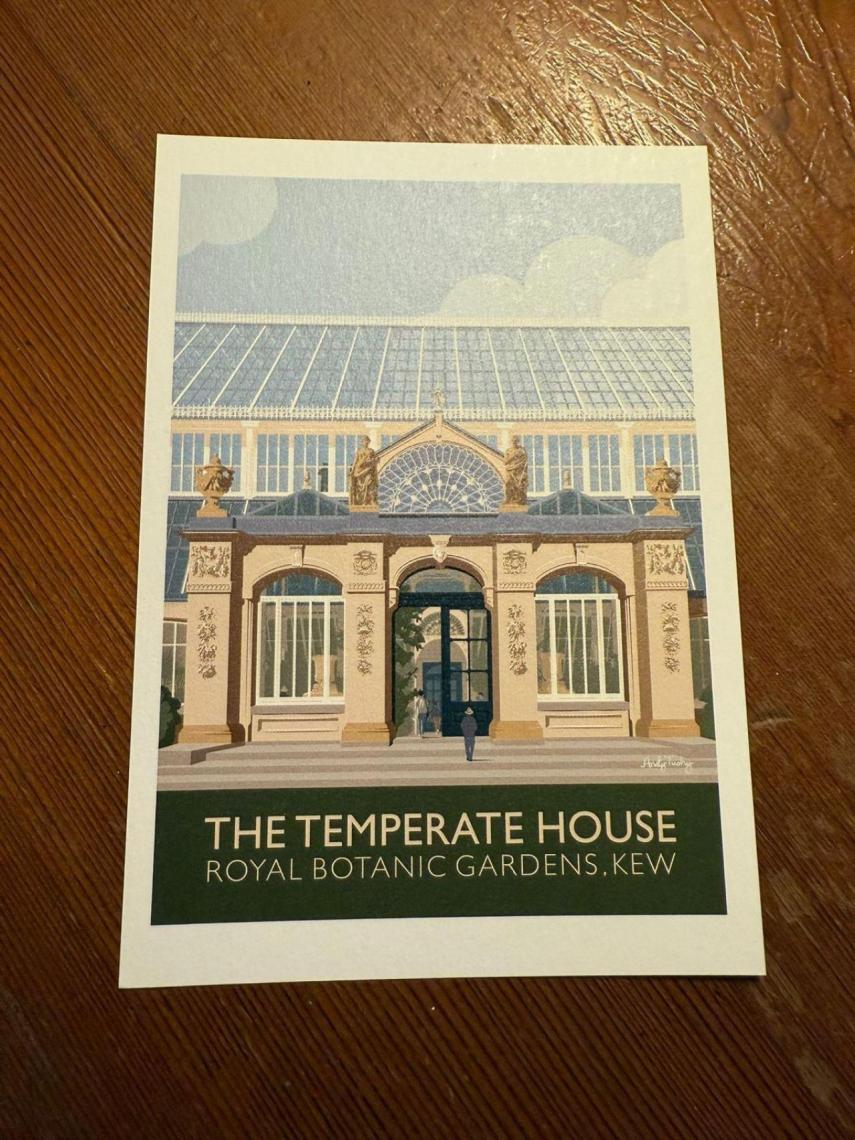

El loco Loquillo para ser feliz quería un camión. Y tú que te toque los 208 millones de euros del Euromillón del martes. Ya sabes que a cuenta te retienen el 20%. Yo para ser feliz quiero un invernadero, y si me toca el Euromillón uno tan grande como la Tempered House del Kew Garden en Londres.

No veo nada. Un golpe de humedad me acaba de abofetear. Un tsunami de niebla me abraza mis gafas. O me las quito o tropezaré. Me las quito y tropiezo. No veo casi nada sin mis Moscot Lemtosh. Como no veo, y la casa de cristal está atemperada mi cuerpo cree que estoy en La Habana o en el Mato Grosso brasileño. Me palpo el pasaporte en el bolsillo derecho y recuerdo que estoy a las afueras de Londres, que el Uber me ha costado 45 euros, que son las 10.5 de la mañana del domingo y que paseo con un té verde en la mano. Me vuelvo a poner las gafas porque soy idiota. Siguen mojadas de niebla, empapadas de vida acuática. Bufo un poco y me resigno a pasear sin gafas. ¡Qué aventura!, en la selva, sin gafas y sin porteadores.

Enciendo TIDAL y pincho Autumn Leaves (11.52 minutos) en la versión del nuevo disco -Live in Jazz Club Montmartre (Storyville) grabado en 1988- del difunto MichelMichel Petrucciani (1962-1999), junto al bajista de Keith Jarret, Gary Peacock y el baterista Roy Haynes, fallecido hace unos días. Elijo escuchar Jazz pero podría haber sido La Vida Secreta de Las Plantas de Stevie Wonder. ¡Qué listos son estos ingleses! No hay hilo musical en el invernadero. Tan sólo el sonido de los aspersores bañando al visitante con el sisear de la lluvia fina. El susurro constante del agua lloviéndome a presión se mezcla con el baile de los dedos de Petrucciani en el piano. ¿Se puede ser más feliz? Si claro, si me pudiese poner las gafas.

.

“Tienes el mejor trabajo del mundo”. Me cruzo con una mujer joven, inglesa, no llega a la cuarentena que es la reina de la manguera. Baña las plantas como Almodovar regaba a Carmen Maura en La Ley Del Deseo (1987). ¡Riégueme! ¡Riégueme!, le gritan las mosteras (Mostera Deliciosa), aunque sólo lo oímos ella y yo. Se ríe. Parece que estamos solos, aún no ha entrado nadie en la famosa casa de cristal de los Kew Gardens, pero nada más lejos de la soledad. Una selva de plantas tropicales nos acompaña, cada una con su ADN, con su recorrido de vida, con su viaje hasta llegar allí, con su letrero explicativo, con su planta vecina, con un millar de historias y conversaciones que ha escuchando delante de ella sin poder moverse del terrario.

¿Por dónde empezar? Siempre que visito Londres vengo a verlo y, sin embargo, siento la misma excitación que el primer día. Debe haber unos 28 grados que con una humedad cercana al 80% parecen más. Me sobra toda la ropa del otoño británico. Camino sin gafas y con los abrigos abrazados en gurruño.

Empiezo por las esquinas, señaladas por unos maceteros italianos -el barro florentino es el mejor del mundo- con el sello de los Royal Botanic Gardens en relieve y la corona real.

De puertas afuera un día soleado de frío londinense. Las puertas por dentro están llenas de moho y líquenes. Las fotografío. Es imposible que salga una mala foto con una estructura metálica tan romántica y tanta mancha viva. Los cristales empañados de vaho visten la puerta de poderes mágicos. La rejilla del suelo de hierro fundido y agujereada deja colarse el exceso de agua a una canalización subterránea.

Mis ojos se van adaptando y ya puedo leer las fichas de las plantas. El árbol brasileño del caucho (Rubber), del que se saca el látex de los condones. Cada día 5 millones de toneladas de caucho se producen…¡al día! La caoba (Mahogany), el más conocido de los árboles tropicales, especie protegida -la cubana (S. Mahogani) es la mejor del mundo-, que tantas cuadernas de barcos ha vestido con su madera. Las plantas se ordenan por regiones, localizadas, en los rodapiés con su cartelera. The Américas, Australasia es de mis favoritas. ¿Para cuándo un vuelo directo Eivissa-Australasia?

En cada esquina hay un sobrio banco de madera, construido en 1988, que se me antoja ideal para una pedida de mano o el cobro de una cuenta mafiosa pendiente. En cualquiera de las dos situaciones ha de saber el visitante que si sienta allí loco de amor o endeudado hasta las cejas se levantará con el culo muy mojado porque todo en la casa de cristal del Kew rezuma agua.

Cuando creías que, aun sin gafas, dominabas la situación, llega la primera escalera de hierro fundido. Hay dos, una en cada esquina. Angosta, de caracol, descascarillada porque el agua se come todo, oxidada con estilo, en una treintena de peldaños te sube al segundo piso donde el cielo se toca y se disfruta de la jungla inferior como si fueses un tucán. “Cuanto más alto más feliz” se me ocurre que podría ser el cartel para invitarte a subir. Arriba se está aún más calentito porque el calor asciende. Desde lo alto se tiene menos conciencia de selva y más sensación de invernadero de plantas grandes. Lo estrecho de la pasarela que recorre el invernadero de lado a lado la convierte en el mejor lugar para recitar tu poema favorito. Otra escalera igual, pero en la esquina opuesta te invita a bajar. No caben dos almas en la misma escalera, y si se cruzan dos personas, una que suba y otra que baje o se enamoran o habrá pelea fijo.

Uno no quiere irse del invernadero, pero está desando ponerse las gafas de nuevo. No sabe si las fotos que ha hecho están enfocadas o no, que el iPhone decida. Se despide del árbol del Betel (Areca Catechul), del Carambola (Averrhoa Carambola), del Ebano (Diospyros), del indio Baniano (Ficus Benhalensis) y de las palmeras. Se me ha enfriado el té. Abro la puerta norte del invernadero y golpe de frio inglés me azota la cara. Me visto rápido y me pongo las gafas. ¡Qué bien se estaba en el trópico? ¿Cuánto tardaré en volver?

¿De verdad me construiría un invernadero tropical si me tocase el euro millón? Busco la respuesta en la tienda de souvenirs y confirmo que he jugado al boleto de la suerte. De mi suerte vegetal.