CC

Siete semanas y media para decidir el futuro de Cataluña

El autor discrepa de la decisión de convocar elecciones el 21-D pero, una vez los comicios ya son inevitables, pide que haya una candidatura constitucionalista única.

Responder con una convocatoria de elecciones a un golpe de Estado, cuyo delito ha consistido en convocar un referéndum de autodeterminación para declarar la independencia de la región en donde se ejerce el mando, es esencialmente injusto e imprudente.

Si la justicia como virtud cardinal se define por la inclinación a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece a Derecho, muchos hemos intentado demostrar que el derecho de autodeterminación de Cataluña no existe. Éste no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, tampoco lo está en el derecho internacional y mucho menos en el derecho natural en el que fundamentan los golpistas su legitimidad, cuya interpretación más laxa de su derivado derecho de rebelión medieval, fuente intelectual del poder constituyente, exigiría la violación flagrante de los derechos fundamentales del individuo, cosa que, a contrario sensu, sí ha hecho este nacionalismo de base supremacista durante décadas con una mayoría de castellanohablantes.

Dado que se trata de procesos volitivos circunscritos al mismo territorio, con iguales actores políticos e idéntico censo electoral, es preceptivo que se establezca una manifiesta diferencia entre el referéndum ilegal de independencia y las elecciones autonómicas catalanas para que lo que es radicalmente distinto en su esencia resulte también en su apariencia. Y sólo el tiempo y la acción de la justicia son capaces de romper esa apariencia de trato entre un proceso y otro que el independentismo intentará a toda costa preservar. Dicho de otro modo, la respuesta a una gravísima acción ilegal no puede tener el aspecto de haberla convertido a la legalidad.

Si el golpismo ganase las elecciones, ¿cómo contrarrestaríamos su interpretación de que eran constituyentes?

Aunque en las aguas pantanosas del desconocimiento de estos principios políticos haya emergido el espíritu bienintencionado de permitir que sean los ciudadanos catalanes quienes, a través de unas elecciones legítimas en tanto que legales, desalojen del poder al proyecto golpista, no es muy difícil intuir que los rebeldes, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en la historia, aprovechen una segunda oportunidad brindada por la democracia para explicar a sus confundidos seguidores que tienen ante sí una oportunidad histórica. Así se encaramaron al poder tanto el nazismo como el chavismo, por poner dos ejemplos.

La cuestión reviste también otro trasfondo de importantísimo orden moral. En la hipótesis de que el golpismo, travestido ya de simple independentismo, ganase las elecciones, ¿cómo contrarrestaríamos su interpretación, en clave constituyente, de haber logrado una mayoría de votos, esta vez por un procedimiento legal? ¿No quedaría en entredicho nuestro argumento de que sólo eran elecciones autonómicas, cuando la réplica independentista sería que, pese a las trabas puestas por el Estado -con toda la razón y todo el derecho de nuestra parte-, el ansia de libertad del pueblo catalán ha logrado imponerse?

Si el independentismo catalán estaba lejos de arribar a cualquier puerto de justicia, con esta concesión no hemos hecho sino lanzarles un cabo al que poderse amarrar. Y lo mismo ocurriría con el resto de regiones en donde campan las ambiciones nacionalistas. Si el País Vasco o Galicia decidiesen independizarse, pensarían que bastaría con que organizasen un referéndum ilegal para que el propio Estado, paradójicamente, les convocase uno legal a las pocas semanas. Y si para ello tienen que enviar a algún pardillo a prisión, se sabe que hay puigdemontes en todos los lares.

¿Por qué había que jugar España a la ruleta rusa con la nación? ¿Qué necesidad hay de tentar a la suerte?

Pero si la decisión gubernamental resulta en todo término injusta, en mayor medida es imprudente. Porque existe la nada desdeñable posibilidad de que la hipótesis se transforme en realidad, es decir, que el golpismo, además de transformar virtualmente unas elecciones autonómicas en constituyentes, las gane. Si el principio capital de la prudencia es la seguridad, en Oráculo manual y arte de la prudencia mi paisano Gracián nos advierte de que, “en materias de Estado, por la suma importancia, se requiere la total seguridad”. Y en modo alguno tiene Rajoy la seguridad de que el constitucionalismo vaya a ganar las elecciones en un clima de agitación y turbulencias tan propicio para los extremos y en el que la población ha sido dúctilmente adiestrada para una ocasión así desde hace cuarenta años.

Del mismo modo que la prudencia aconsejaba haber intervenido el gobierno de la Generalidad y el Parlamento catalán desde hace muchos meses, ahora la prudencia exige abrir un periodo de tiempo sustancialmente más largo que siete semanas y media para acudir a las urnas, pues era necesario generar el clima de libertad de conciencia y normalidad democrática, necesarios para garantizar unas elecciones libres, de las que hoy no dispone Cataluña. Además, por muy equivocados que estemos los escépticos respecto al resultado de unas elecciones prematuras y aunque la hegemonía cultural a la que aludía Gramsci hubiese cambiado súbitamente de lado -requisito sine qua non para ganar unas elecciones-, ¿por qué había que jugar a la ruleta rusa con la nación? ¿Qué necesidad tenía España de tentar a la suerte de esta manera?

Desprovisto el gobierno de las dos principales virtudes cardinales, tendrá que acudir obligatoriamente a la tercera, una vez echada la suerte. Y no se caracteriza el presidente del Gobierno por hacer gran ostentación de aquella que, según la tercera acepción del RAE, confiere valor para soportar la adversidad y resistir los peligros: la fortaleza.

Si Junqueras sabía que la secesión era inviable, los catalanes tienen derecho a saber que les han estafado

El Gobierno debe mostrar esa faceta que nunca exhibió anteriormente y centrarse en lo fundamental para ganar unas elecciones en estas circunstancias tan adversas. Debe mantener bajo control a todas las fuerzas de seguridad del Estado, ordenar a la Fiscalía la máxima contundencia con los golpistas y, por una cuestión de defensa nacional, utilizar TV3 para desvelar todas las mentiras que esconde el relato independentista.

Si es cierto que Junqueras sabía que la secesión era inviable y que se lo ocultó al tonto útil de Puigdemont, todos los catalanes tienen el derecho a saber que han sido estafados por el procés y el Gobierno la obligación moral de que esta información llegue hasta el último rincón de Cataluña. Del mismo modo ha de ganarse la batalla de la imagen internacional y para ello se hace perentorio controlar los medios de comunicación social que el Gobierno tiene a su alcance en toda la nación, que por desgracia para el resto de las cuestiones que afectan a la salud democrática de un país, suponen el ochenta por ciento de la opinión pública.

Si Rajoy no se aplica con toda su determinación y fortaleza a ganar las elecciones, sin plantear reformas gatopardistas que no sonarán sino a concesiones, los rumores -bastante fundados- de que ha habido un cambalache con el independentismo se convertirán pronto en verdad oficial.

Una candidatura constitucionalista única sortearía los obstáculos de la ley D'Hont en el mundo rural

No nos podemos permitir, los españoles, un resultado adverso en Cataluña, por lo que, al margen de lo que nos haya parecido la medida, debemos apoyarla hasta el último de nuestro aliento. Tiempo habrá, si se gana, de volver a poner encima de la mesa las causas que nos han traído hasta aquí. Porque si no se gana, me temo que no habrá ocasión de reformar las fallas de la arquitectura constitucional del 78, pues ésta se vendrá abajo.

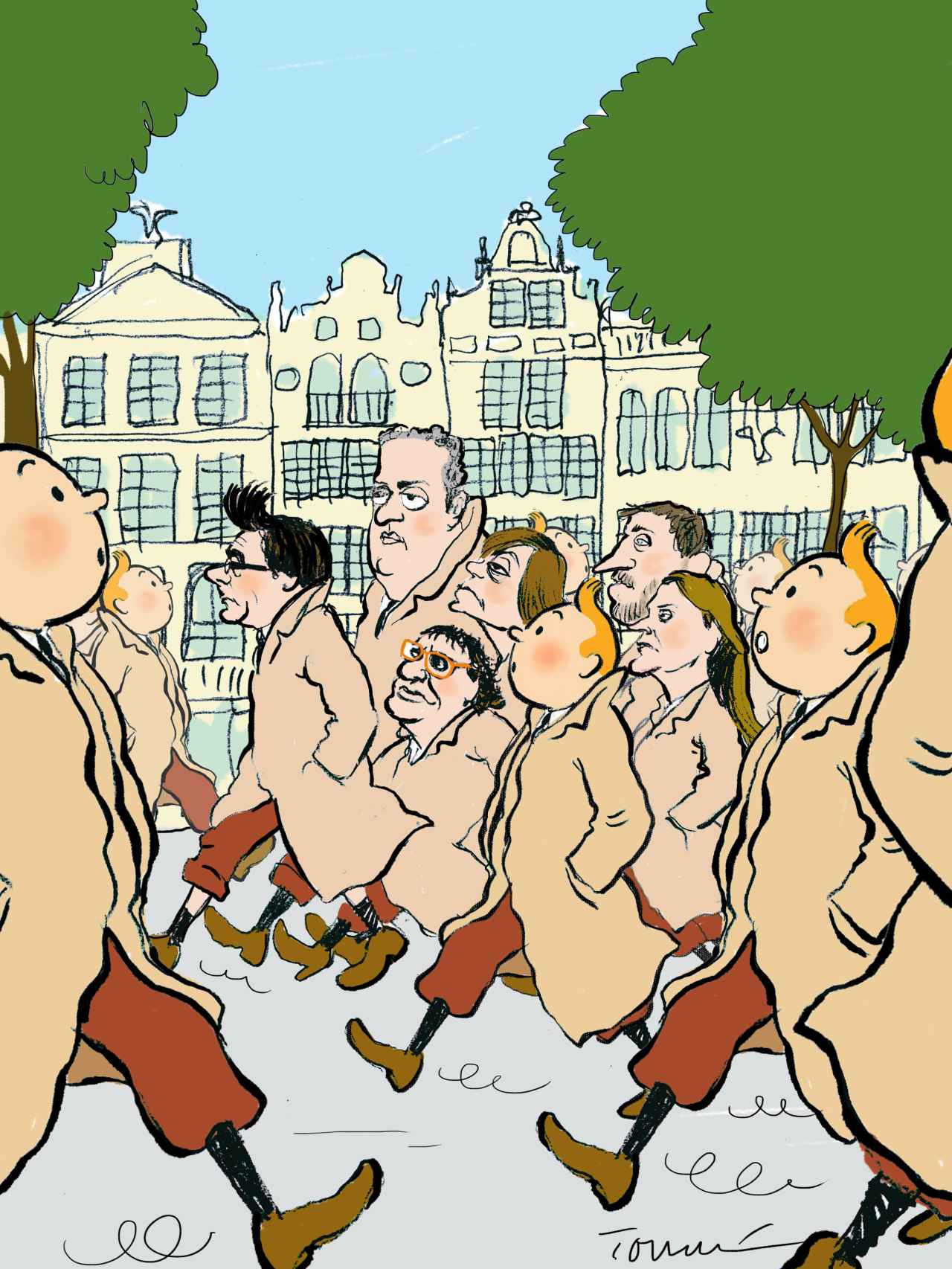

Pero, precisamente porque estamos determinados a apoyarla hasta el final, tampoco comprenderemos por qué no se toman medidas con generosidad por parte de todos los partidos. Una candidatura constitucionalista única lograría resultados extraordinarios por varios motivos: se sortearían con éxito los obstáculos de la ley D'Hont en el mundo rural, se daría una imagen de unidad nunca vista hasta ahora en Cataluña con la que empatizarían muchos votantes y se haría comprender a los todavía indecisos la transcendencia de estos comicios.

Últimamente oímos con frecuencia a la clase política recurrir dialécticamente al sentido del Estado. Ha llegado la hora del examen. Y esta vez, después de salir por millones a la calle a defender a la nación de las tropelías cometidas contra ella en los últimos cuarenta años, quizá los profesores seamos nosotros.

*** Lorenzo Abadía es analista político, doctor en Derecho y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen' (Unión Editorial).