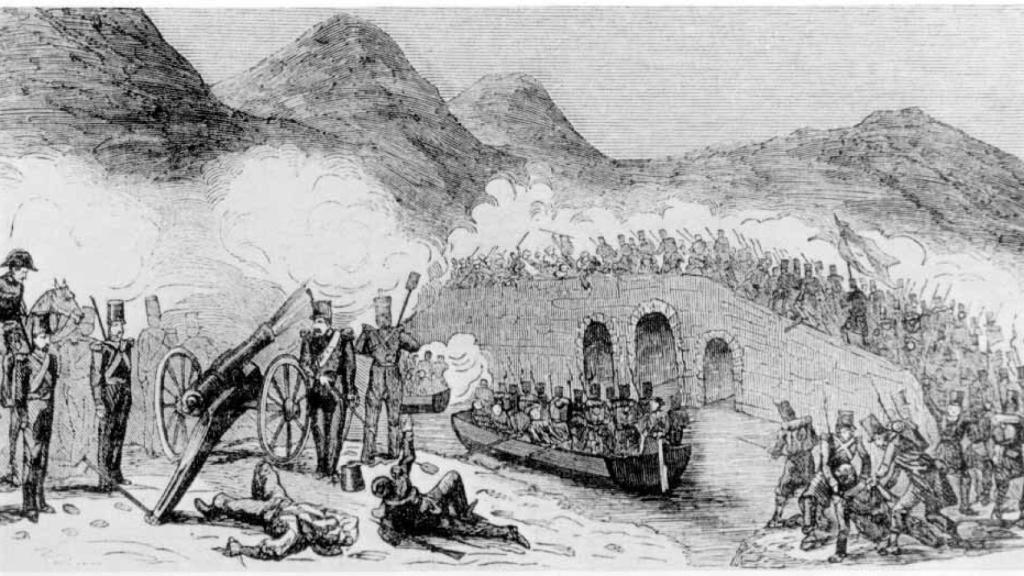

Litografía de 1846 que recrea la batalla de Luchana. Wikimedia Commons

La batalla que encumbró a Espartero: liberó Bilbao moribundo y sin poder sentarse en su caballo

El general, febril y destrozado, se convirtió en el héroe patrio de los isabelinos al liberar Bilbao del asedio de los carlistas, derrotándolos en Luchana.

23 mayo, 2020 02:13Noticias relacionadas

El hambre era la gran dominadora de la ciudad, mucho más mortífera que los estruendosos obuses que los carlistas llevaban disparando desde hacía casi dos meses. El único pan disponible era negro y de una calidad tan pésima que provocaba que la gente cayese enferma. Los gatos se habían convertido en el manjar por excelencia, pero era ya imposible identificar el mínimo maullido. El 14 de diciembre de 1836 las autoridades de Bilbao remitieron un telegrama desesperado: "Ayer y antes de ayer atacan con artillería; hay galleta sólo para dos días, falta harina y víveres; la guarnición desalienta; la población sufre mucho". Por si la situación no fuese suficientemente crítica, entonces se desató un brote de cólera.

Pero el escenario no era nuevo para la ciudad vasca. A comienzos del verano del año anterior, 1835, en plena Primera Guerra Carlista, las tropas tradicionalistas ya habían levantado un sitio fallido, perdiendo incluso a su destacado general Tomás de Zumalacárregui. La victoria liberal, de los partidarios de la futura reina Isabel II, se certificó a finales de junio, en buena parte gracias al abastecimiento de navíos anglofranceses, así como al reforzamiento de las defensas de la plaza por obra de la infantería de Marina británica desplegada desde el mar.

A la caza de respaldo internacional y de hacerse con el control de un puerto estratégico, los carlistas, necesitados de urgentes ingresos, volvieron a intentar rendir Bilbao en octubre de 1836. La ciudad parecía un objetivo fácil, aislada como estaba del resto de la España liberal y defendida por una guarnición famélica. El primer cañonazo sonó el 25 de octubre y pronto lograron abrir un hueco enorme en la muralla. Tras capturar los distintos fuertes que defendían la localidad bloqueando el río Nervión, los rebeldes demandaron la rendición. Pero el comandante de los defensores, el general Evaristo San Miguel, se negó.

Juramento del General Espartero. Museo Nacional del Romanticismo

Como había acontecido el año anterior, la única esperanza de Bilbao pasaba por el socorro externo de un ejército aliado. Pero esta vez, las tropas del general Baldomero Espartero no habían logrado avanzar de forma tan fulgurante: desde que los isabelinos llegaran a finales de noviembre a Portugalete, 13 kilómetros río abajo, ninguna de sus aproximaciones tan siquiera había amenazo con levantar el cerco. El alto mando discutía la estrategia a emplear, y se impuso la opinión de Espartero, pese a contar con el rechazo de la mayoría de oficiales: cruzar a la orilla derecha del río y lanzar un ataque desde allí.

El asalto arrancó el 24 de diciembre, víspera del día de Navidad. "El tiempo era atroz: la lluvia torrencial de la mañana se convirtió en aguanieve y después, a la caída de la tarde, cuando iba a comenzar el ataque, adquirió proporciones de tormenta de nieve canadiense", narra el hispanista Adrian Schubert en su obra Espartero, el Pacificador (Galaxia Gutenberg), su magnífica biografía del general. Pero el militar no se encontraba al mando de su ejército, estaba en cama, enfermo y desesperado, retorciéndose de dolor a causa de unas piedras en el riñón que le habían golpeado durante toda la campaña.

Febril y victorioso

"Estaba alojado en una habitación miserable a medias granero y a medias vivienda (...) sin más mobiliario que la cama donde yacía el general y unas pocas sillas", describiría más tarde el teniente Edward Vicars, un oficial de enlace británico. "Estaba rodeado por un asistente médico y parte de su Estado Mayor, con un puro en la boca mientras sostenía en la mano para nuestra observación un cálculo del tamaño de un guisante que acababa de expulsar. Se sentía aliviado tras extremos de agonía pero su aspecto era de total alteración y sufrimiento, su espíritu desazonado por la grande y tremenda responsabilidad que a su parecer pesaba sobre sus hombros, mientras su cuerpo estaba sacudido y destrozado por una enfermedad grave y dolorosa".

Al mismo tiempo se desarrollaba la bautizada como batalla de Luchana, que empezó con una compleja operación anfibia sobre el puente y el fortín del mismo nombre. En torno a las cuatro de la tarde, ocho compañías de soldados subieron a bordo de una treintena de balsas y lanchas y se lanzaron por sorpresa contra la principal batería carlista. Les hicieron huir y las tropas comenzaron a cruzar a la otra orilla del río. Pero entonces, vueltos en sí, los rebeldes se arrojaron al combate con inaudita bravura, decididos a recuperar las posiciones perdidas: "El combate se hizo bien pronto mortífero; unos y otros disparaban a quemarropa; el suelo estaba cubierto de cadáveres, y los bramidos del huracán apagaban los ayes de los heridos y moribundos".

Los liberales cruzando el puente de Luchana en el transcurso de la batalla. Colección Bernardo Estornés.

A media noche —la temperatura era de diez grados bajo cero—, el general Marcelino Oráa, que había asumido el mando en ausencia de Espartero, entró en su tienda y le narró la feroz resistencia del enemigo. No dudó en pedirle el uniforme y las botas a su asistente. "Espartero, febril, se vistió y marchó hacia las lanchas y, tras cruzar el río, montó a caballo permaneciendo de pie sobre los estribos porque estaba demasiado dolorido para sentarse. Había decidido, según dijo posteriormente a su esposa, 'morir o entrar en Bilbao'. Su fama, su patria y el trono de su reina así lo demandaban", cuenta Shubert.

Formó a sus tropas, se puso al frente de una de las columnas y arengó a sus "compañeros" reclamándoles un último esfuerzo: "Los soldados valientes como vosotros no necesitan más que un solo cartucho; ese sólo se disparará en caso necesario, y con las puntas de vuestras bayonetas, tan acostumbradas a vencer, daremos fin a tan grandiosa empresa; batiremos a los enemigos de nuestra idolatrada Reina, los arrollaremos, y tanto vosotros como yo, que soy el primer soldado [...] los veremos o morir o abandonar el campo llenos de oprobio y de ignominia, corriendo precipitadamente a ocultarla en sus encumbradas guaridas".

Espartero, por José Casado del Alisal.

Cargando en medio de una terrible nevada y esquivando las granadas, la metralla y la fusilería de los carlistas, Espartero y sus hombres atacaron el alto de Banderas y pusieron en fuga a los rebeldes. Oráa, lanzando la embestida por el otro lado, capturó el cuartel general enemigo. El triunfo era de los isabelinos. "No sé cómo sigo vivo", le reconocería después el general, entonces de 43 años, al teniente Vicars. "A las ocho de la mañana Espartero entró en Bilbao a la cabeza de sus tropas. Era el día de Navidad y se celebraba a más de un salvador", escribe el historiador canadiense.

La noticia llegó a la capital en Año Nuevo, imprimiéndose en periódicos y leyéndose en los teatros. María Cristina, la reina regente, y las Cortes decretaron numerosas condecoraciones para la guarnición de Bilbao; a Espartero, además de glosar su gesta en litografías y estampas, se le concedió el título nobiliario de conde de Luchana —un primer peldaño de una carrera en la que amasaría los de príncipe de Vergara, duque de la Victoria, presidente del Consejo de Ministros o regente del reino—. Pronto, por toda España, se le empezó a llamar "el héroe Espartero" o "el inmortal Espartero".

Pasarían todavía otros treinta y dos meses hasta que los carlistas se arrojaran sus armas en el País Vasco y Navarra, y otros once más antes de que los liberales ganaran definitivamente la guerra civil. Luchana y la liberación de Bilbao, reconocía Espartero, nunca sería una batalla que "hará época en los faustos militares", pero sí "el golpe fatal para la facción". También, concluye Shubert, un momento decisivo en la carrera de este hombre, el nuevo héroe de los españoles.