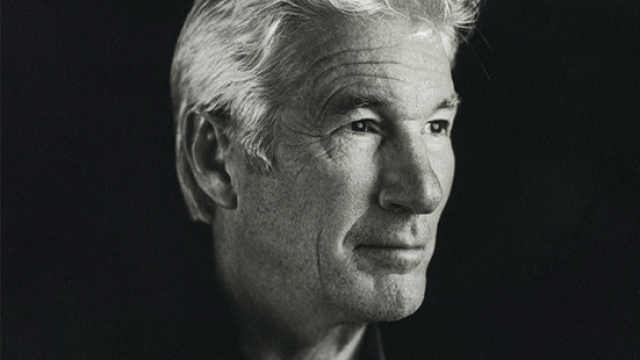

Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers en 'Match Point'

Match Point

Tras una serie de títulos que habían provocado cierta decepción en los seguidores de su cine, no cabe duda de que Woody Allen recupera con Match Point la inquina, lucidez y sobriedad de sus mejores trabajos. Este relato sobre un despiadado arribista dispuesto a todo para alcanzar un triunfo social que le ha estado vedado tiene muchos puntos de contacto con una de las grandes obras que el cineasta neoyorquino nos ofreció en los 90, la memorable Delitos y faltas. Nos encontramos de nuevo ante una huraña fábula moral, aunque en este caso un inesperado retruécano (que, por supuesto, bien nos libraremos de desvelar) aparta a la narración del rumbo implacable que parecía tomar y nos deja con un regusto mucho más cínico y amargo que el provocado por el desvalimiento de los personajes de la citada Delitos y faltas.

Como en sus mejores películas, en Match Point Allen parte de una hipótesis que tendrá que ser demostrada empíricamente mediante una trama diseñada al milímetro. El poder de lo azaroso en los destinos humanos es la clave principal, pero se combina con un discurso muy típico del realizador acerca de la reticencia a aceptar nuestras responsabilidades y los mecanismos de autoengaño que nos ayudan a sobrevivir día a día. La forma resulta ser tan atractiva como el fondo. En una decisión insólita en su carrera, Allen traslada sus cámaras a Londres, se rodea de un extraordinario plantel de actores británicos (encabezados por un soberbio y torvo Jonathan Rhys Meyers) y orquesta una intriga que bebe de las fuentes de la well made play a lo Terence Rattigan y de la novela policiaca clásica. Ese molde le sirve como pista de despegue para levantar un entramado de relaciones personales marcadas, todavía hoy, en plena era neoliberal, por las distancias de clase (entre el trepa protagonista y el mundo al que desea acceder) y de cultura (un irlandés enfrentado a una atractiva americana, Scarlett Johansson, otro acierto de casting). Allen consigue ser tan fino y sagaz como los maestros británicos a los que pretende homenajear, pero más allá del comentario sobre un específico contexto social, la cinta trasciende, como toda buena parábola, los límites de su escenario y sus trucos melodramáticos para terminar hablando de nuestras propias miserias.

El filme se desliza así desde una comedia de costumbres sorprendentemente descarnada a los terrenos del Allen más duro e inmisericorde. Su mirada evita toda complicidad con sus personajes y los retrata sin lanzar manidos juicios morales, aunque es implacable a la hora de poner sobre el tapete las consecuencias de sus actos. Un giro final nos traslada a los territorios del humor negro gracias a un antológico inspector de policía que se mercería una película para él solo (espléndido James Nesbitt), pero para entonces el poso que nos ha dejado la película es tan sombrío como desolador: Allen, en última instancia, nos muestra cómo nuestras más sagradas instituciones sociales sólo pueden construirse mediante dolorosas renuncias y la silenciosa acumulación de cadáveres en el armario.