Image: De charla con El Principito

De charla con El Principito

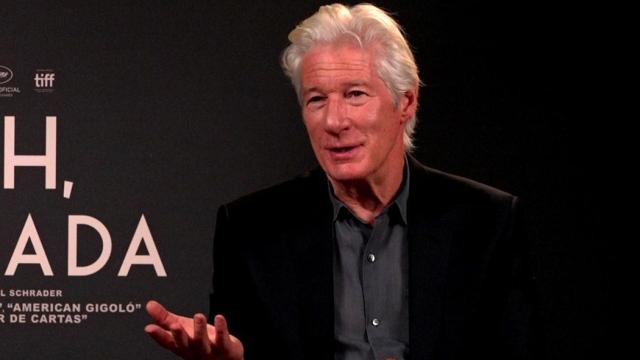

Escultura del Principito en el Distrito de Miraflores en Lima, Perú

Iba huyendo de la prohibición; buscando un sitio aparente para echarme un cigarrillo, así como quién dice, sin que nadie me viera. Entonces me encontré de sopetón con él. Reconocí en seguida al personaje, con los pelos enmarañados y los ojos saltones y muy estirado él, mirando por encima del hombro, comportándose igual que si fuera el niño más leído del mundo.

-Soy el Principito - va y me dice.

Yo aprovecho y le digo que la única aristocracia que reconozco es la aristocracia del talento. Que nunca me pareció que sus serpientes convertidas en sombreros y toda la pesca, con la que tanto me dieron la lata de pequeño, fuera como para celebrar. Lo único soberano para mí fue el aburrimiento.

Se queda en la misma postura y como si no le afectase lo más mínimo lo que le acabo de decir, me señala con la barbilla el cigarro que voy a fumarme. A continuación, con esa impertinencia que le viene desde la cuna me pregunta si en mi mundo dejan fumar a los niños.

Ni a los niños ni a los grandes. Ya no dejan fumar -le suelto con la primera calada-. Hay que hacerlo a escondidas. Primero siembran plantaciones, luego lo prohiben de raíz. Para encontrar explicación a estas cosas hay que desarrollar el sentido de la subnormalidad. El mismo que buscó tu padre, le digo con cariño al Principito. Me refiero al aviador ese que se perdió entre alegorías.

-¿Sabes algo de él? -pregunta.

-Lo que sabe todo el mundo que fue abatido en la guerra -contesto.

-Dibújame una mujer desnuda -me impera el Principito.

-Ahora estoy fumando.

-Por eso mismo, dibújame una mujer desnuda, con el humo -va y me dice, como si fuera fácil.

-Vaya, vaya, por lo que veo ya empezaron las poluciones nocturnas, Principito.

-No es para mí, es para el aviador. Es que no me creo que fuera abatido. Imagino que sigue surcando los cielos y por eso quiero mandarle señales, para que se acuerde de mí.

-Ya entiendo -le digo- ¿Pero no es mejor que dibuje un cordero en vez de una mujer?

-No -responde seco.

De seguido me pongo a la labor, apretando los labios para afinar de humo la cintura de una mujer que se va a elevar a los cielos de un momento a dos.

-Las caderas más anchas. -Me recrimina.

Yo voy y aspiro hondo para soltar la fumada en sus flancos y redondearlos un poco más.

-Es muy vieja -el Principito sigue buscando defectos.

Así voy y borro con humo las arrugas que surcan los ojos. Dejando unos ojos cautivadores, capaces de robar el corazón de un aviador como lo fue el padre del Principito.

-Así no va a llegar muy lejos, -me advierte el Principito-. Colócale unas faldas, unas faldas con mucho vuelo.

Así hago, soplando volantes y trasparencias sobre las piernas de una mujer lista para dejarse fumar.

Antes de la última calada me pregunta si una mujer como ella también come aviones.

-Una mujer así come de todo, chaval.

El Principito no dice nada, sólo enrojece. Yo me siento agradecido por haber puesto colorcillo a su estatua. Apago el cigarrillo y empiezo a elevarme bajo la sombra de una mujer capaz de tragar aviones.