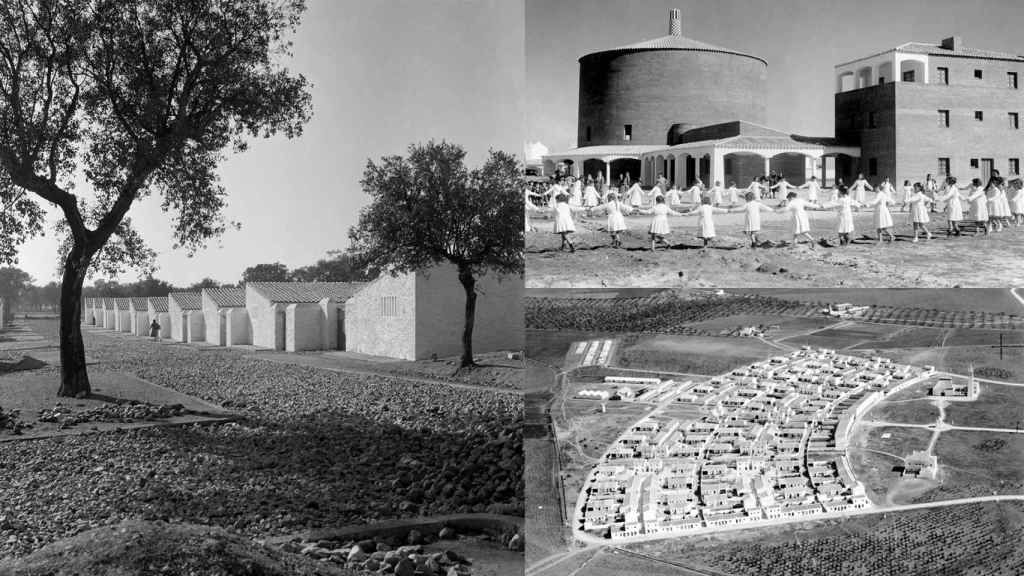

Viviendas de Carlos Arniches terminadas en Gévora (Badajoz). Foto: Autor y fecha desconocidos. © Archivo MAGRAMA

Los 300 pueblos de Franco contra la despoblación

Una exposición en el Museo ICO ilustra desde este miércoles la experiencia pionera que, entre 1939 y 1971, llevó a más de 60.000 familias a los nuevos asentamientos.

13 febrero, 2024 02:22“No es agua para apagar la sed, sino para matar el hambre”. En 1906, durante la inauguración del Canal de Aragón y Cataluña –un proyecto del siglo XVIII, nada menos–, Joaquín Costa vaticinó el futuro agrícola de España. Desde el punto de vista de la producción, el tránsito de secano a regadío no admitía dudas: las cosechas se multiplicarían por cinco, hasta por diez.

El problema residía en el sistema de propiedad establecido, el latifundio, que dejaba el territorio en manos de unos pocos, vacío por la falta de oportunidades. Ese guante del Regeneracionismo lo recogió la República y apuntó al reparto de tierras, mientras que el régimen de Franco, sin otro remedio que asumir la empresa, optó por centrarse en los resultados. Para superar las penurias de la Autarquía había que sacarle provecho al país cuanto antes. Hacían falta tres cosas: agua, gente y casas.

Lo que sigue es una historia compleja, en la que el autoritarismo político se da la mano con un genuino progreso social. Las constantes migraciones forzadas por la retahíla de pantanos franquistas se superpusieron a la creación de 300 pueblos de nueva planta en las cuencas fluviales.

Alojaron a 60.000 familias y se repartieron irregularmente por el país. Extremadura acumuló más de 60

A sus habitantes, jornaleros sin recursos, se les exigía el certificado de buena conducta para optar a casa y parcela. No salieron gratis. El Estado les prestaba las semillas a cambio de la parte del león de las cosechas, a veces más del 60 %. De las casas se encargaría el Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Fundado en 1939, nada más terminar la Guerra Civil, realojó entre 1944 y 1971, fecha de su disolución, a 60.000 familias en asentamientos que se repartieron irregularmente por el país: Extremadura acumuló más de 60, y la cornisa norte y las islas, ninguno.

De izquierda a derecha, de arriba abajo, calle de Vegaviana (Cáceres), h. 1958. Foto: Joaquín del Palacio, Kindel. Entrerríos (Badajoz), del arquitecto Alejandro de la Sota. Foto: © Archivo MAGRAMA. Vista de Esquivel (Sevilla) de Alejandro de la Sota. Foto: © Archivo MAGRAMA

Se trataba de responder a un problema histórico de España: la despoblación. José Tamés, director del Servicio, enmarcaba su trabajo en la tradición de las iniciativas que, a lo largo de los siglos, trataron de racionalizar la gestión del territorio, desde los empeños de Carlos III en Sierra Morena –La Carlota, La Carolina– a referentes más cercanos en el tiempo, como los poblados que Mussolini fundó tras desecar las marismas del Lacio.

Del territorio a la vivienda, los pueblos de colonización se pensaban de manera integral. La línea recta facilitaba el reparto de las tierras. A la curva, por su parte, le correspondía dar respuesta al paisaje. Así, las calles se quebraban o se abrían para evitar las perspectivas profundas y disimular la escala, ciertamente pequeña, de las intervenciones.

[El arte perdido del desapego. Miguel Fisac y Alejandro de la Sota]

En una España indecisa entre la urbe y la ciudad, el carácter de estos pueblos, tanto en lo constructivo como en lo formal, jugó la carta de la familiaridad. De las obras se encargaron los albañiles del lugar, acostumbrados a trabajar con materiales autóctonos; y aunque las formas también se apoyaran en lo conocido, dieron cabida hacia el final de la aventura a cierto alarde experimental, consecuencia de la heterogénea plantilla del INC.

La caligrafía moderna del veterano Carlos Arniches (Gévora, Badajoz) convivió con las aportaciones de los treintañeros Antonio Fernández Alba (Cerraba, Málaga o El Priorato, Sevilla) o José Antonio Corrales (El Sotillo, Jaén), más interesados en una concepción formal sistemática.

La caligrafía moderna del veterano Carlos Arniches convivió con las aportaciones de los treintañeros Antonio Fernández Alba o José Antonio Corrales

Con todo, quizá los nombres más recordados sean los de quienes se titularon tras la Guerra Civil y forjaron su carácter profesional en el Instituto, caso de Alejandro de la Sota (Esquivel, en Sevilla, o Gimenells, en Lérida) o aquel que ocupó su vacante de funcionario en 1947: José Luis Fernández del Amo, autor de hasta una docena de intervenciones.

La habilidad de Fernández del Amo para conjugar influencias y escalas destacó en el ecosistema creativo de los pueblos. Las casitas de los colonos en Vegaviana (Cáceres) –magistralmente retratadas por Kindel– presentan un aire nórdico que concuerda a la perfección con el costumbrismo de las lavanderas del lago; la disposición circular de Miraelrío (Jaén) parece remitir al moshav israelí de Nahalal. Esa capacidad de síntesis fructificó en la integración cotidiana de vida y arte, particularmente en las iglesias, el centro y único acento vertical de esos lugares.

El Realengo (Alicante) de José Luis Fernández del Amo. Foto: Joaquín del Palacio, Kindel © Herederos de Joaquín del Palacio. Juana Francés trabajando en el azud de San Isidro (Alicante). Foto: © IAACC Pablo Serrano. Iglesia de Villalba de Calatrava (Ciudad Real) de J. L. Fernández del Amo. Foto: J. P., Kindel, h.1956. © Herederos de J. del Palacio

Como primer director del Museo de Arte Contemporáneo –fue el arquitecto de su germen en la Biblioteca Nacional– y activista católico, Fernández del Amo se valió de su amistad con autores como Amadeo Gabino o Manolo Millares para proponer una serena metamorfosis del espacio litúrgico.

Del depurado figurativismo de los frescos de Antonio Rodríguez Valdivieso en Belvis del Jarama (Madrid) se transitó, poco a poco, hacia una abstracción no siempre bien recibida. Mientras que en Villalba de Calatrava (Ciudad Real) la portada de Manuel Hernández Mompó permaneció ligada al edificio, el retablo de Pablo Serrano, tal y como relata el investigador Ángel Cordero, resultó tan excesivo para el clero local que hubo que retirarlo en 1960. Solo se restituyó en 2015, gracias al hijo del arquitecto.

[Ramón Vázquez Molezún, el arquitecto cosmopolita que recorrió Europa a lomos de una Lambretta]

El patrimonio de la colonización ha corrido una suerte desigual. Villalba, en buen estado, ha sido declarada Bien de Interés Cultural, pero, por mucho que la plaza de Vegaviana se haya rebautizado en honor a Fernández del Amo, la arquitectura se ha desfigurado sin tasa. Tampoco hay consenso sobre cómo afrontar el pasado: algunas poblaciones conservan la toponimia original –con el Caudillo bien visible– y otras han optado por desligarse de un relato que no eligieron.

No caben maniqueísmos. Muchos se han transformado en cooperativas y en no pocos casos han cambiado para siempre el paisaje: en el Campo de Dalías almeriense, los acuíferos alimentan el mar de plástico de El Ejido, la huerta de Europa, junto a los pueblos de El Parador o la ampliación de Roquetas de Mar.

Como demuestra la actual sequía, andaluza o catalana, España baila al son del agua, y en la incesante discusión sobre el equilibrio territorial –tenemos hasta un ministerio para el reto demográfico– la naturaleza productiva de estas comunidades y la dignidad que alentaron tienen mucho que decirnos en 2024. Quizá el futuro de estos pueblos sea convertirse en los pueblos del futuro.

La vida, las calles y los vecinos en el siglo XXI

Los comisarios de la muestra, Ana Amado y Andrés Patiño Erín, han mapeado con imágenes la vida y costumbres de todos estos pueblos hoy. De los 'Colonos en la plaza del pueblo de Gimenells (Lérida)' 2018, a un 'Colono con su maqueta del pueblo en Esquivel (Sevilla)' en 2016.

Extremadura y Andalucía concentraron la mayoría de estas construcciones de urbanismo reticular. En la cañada de Vegaviana (Cáceres), que proyectó el arquitecto José Luis Fernández del Amo, siguen pastando las ovejas.