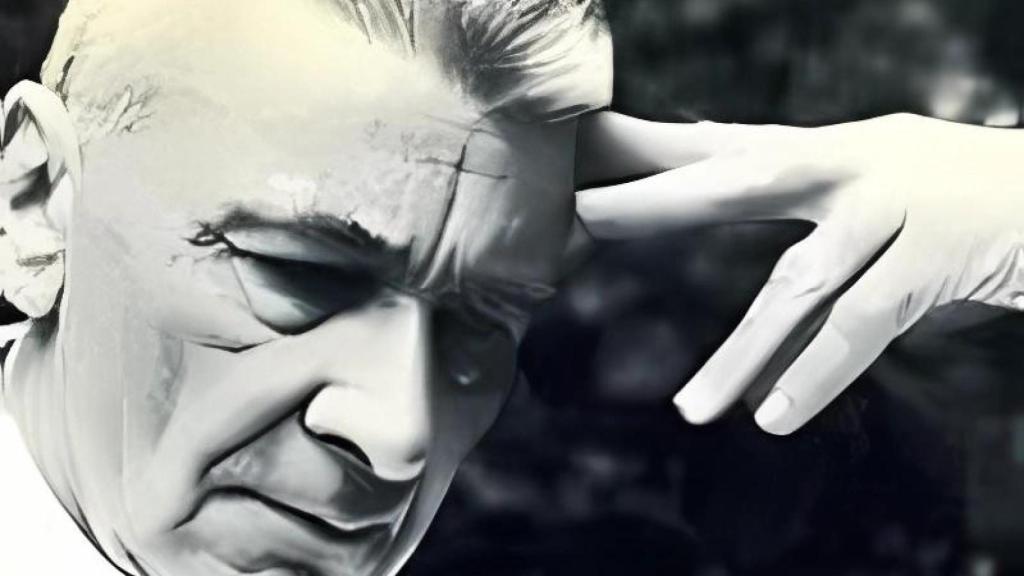

Oscar Kiss Maerth.

El recuerdo de Oscar Kiss Maerth

No sé qué interés podría despertar en su hipotético público un personaje como él, en estos años sin clase y sin la más mínima elegancia.

De vez en cuando, en las fiestas que se organizaban en los años finales del franquismo para la Feria del Libro de Madrid, los editores invitaban a venir a algunos de los más famosos escritores de sus catálogos y los exhibían entre la multitud cateta que los observaba con profunda curiosidad.

Así sigue siendo, aunque hoy las extravagancias ya no llaman la atención de nadie. Pueden los nórdicos traer al Retiro a firmar libros a una escritora irlandesa y feminista vestida de torero y con mucha leche de pantera a la hora de las declaraciones que ya nadie se inmuta por el fenómeno. Pero en los mediados 70 del siglo pasado, cualquier llamativo ejemplar financiaba su viaje con la inmensa curiosidad de los paletos de toda España. No éramos Europa y ni siquiera sabíamos lo que éramos.

Creo que sobre el año 76, Barral invitó a la Feria a Oscar Kiss Maerth, científico centroeuropeo que escribía en inglés y venía precedido de una fama de enorme estrafalario. La leyenda decía que vivía retirado con su familia en los alrededores del Lago de Como, Italia, donde había fundado una comuna de mucho éxito con los más cercanos de sus seguidores.

No bebía alcoholes ni fumaba cigarrillos y su vida estaba dedicada a la investigación del origen del ser humano y a su posterior evolución. Andaba siempre con traje de monje, a poder ser de seda y de colores claros, y era un hombre alto y armónico, de unos sesenta años de edad, que hablaba inglés, francés, italiano, demótico y alemán.

Barral me pidió que fuera a verlo al Hotel Wellington y lo entretuviera unas horas mientras él llegaba desde Barcelona. Para empezar me encontré a Kiss Maerth sentado cómodamente en un sillón de cuero inglés en La llave de oro, uno de los bares internacionales del hotel, con un whisky con hielo servido en vaso largo y fumándose un cigarrillo que luego me enteré que era turco.

Mi curiosidad estuvo a punto de caer bajo mínimos, si no hubiera sido por la gloriosa vestimenta del monje: un traje monacal liso y cerrado desde el cuello hasta los pies, color lila con ribetes de tabaco, además del calzado, unos mocasines italianos tan limpios que parecían un espejo más del bar del Wellington.

La gran teoría de Kiss Maerth descansaba en la argumentación de sus investigaciones sobre la raza de un simio caníbal que alimentaba su “inteligencia” devorando el cerebro, los sesos, de sus congéneres, lo que provocaba en los caníbales sobrevivientes un cambio definitivo de su estar por la vida tras el eslabón perdido. El libro que venía a presentar a la Feria era su principal libro científico y se titulaba El principio era el fin.

O sea, que veníamos de un mono cabrón que mataba a la gente de su propia raza para alcanzar estados de inteligencia superiores a lo nunca visto en la Tierra antes de aparecer ellos. Claro, también violaban, humillaban y encarcelaban. Y mataban. Kiss Maerth me explicaba algunas de las más complicadas y misteriosas historias del ser humano con una sencillez asombrosa, en un italiano que de vez en cuando masticaba términos de la lengua española. Era incansable y en un par de horas ni había dejado de fumar los cigarrillos turcos ni había dejado de beber aquel whisky caro que le costaría una fortuna a Barral Editores.

He buscado estos días en mi biblioteca, al acordarme de Kiss Maerth y sus teorías fundacionales de la Humanidad, un ejemplar de El principio era el fin y he vuelto a leer algunos enjundiosos capítulos del libro, seguramente ya descatalogado (aunque tal vez fácilmente encontrable en esas casas de libros misteriosos y escondidos en el fondo de los años). Por supuesto, el libro fue un éxito en su momento, y un escándalo científico.

La ciencia académica trató a Kiss Maerth con guante de hierro y lo desterró como si fuera Filoctetes en la isla de Lemnos, en la literatura griega, a la soledad de su fracaso científico. No le dieron ni agua a sus teorías, lo lapidaron como charlatán de feria y el brillo de aquel hombre extravagante y agradable a primera vista y en las primeras conversaciones pasaron a ser cuentos para niños chicos en horas de recreo.

Algunas veces me acuerdo de Kiss Maerth, el farsante, el actor público, el científico, el monje que no bebía ni fumaba, ni mucho menos en público, el de los trajes de gala talares y de seda, el científico retirado en su mansión con algunos de los suyos, como el Cid Campeador, derrotado pero eterno, al menos como memoria de aquellos momentos.

No sé que papel haría hoy en una Feria Internacional del Libro ni qué interés podría despertar en su hipotético público un personaje como Kiss Maerth, en estos años sin clase alguna y sin la más mínima elegancia.

Ya no es aquel tiempo de juventud, donde nos asombrábamos por todo lo nuevo que venía de fuera, cuando nos despertábamos a la creciente libertad de España como si fuera un abismo por el que queríamos despeñarnos cuanto antes. O ya estamos en otra época, los tiempos ya nos huyen y nunca logramos alcanzar el futuro. En fin, que nosotros, los escritores de entonces, que seguimos en la brecha tratando de escribir una obra maestra, ya no somos los mismos.