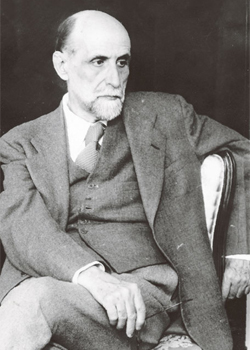

Juan Ramón Jiménez, un poema a la virgen

[caption id="attachment_196" width="250"]

Entre 1911 y 1912, Juan Ramón Jiménez escribe sus Poemas impersonales, un libro con una estética prerrafaelista, donde se aprecia la influencia de Dante Gabriel Rossetti, Botticelli y William Blake. Son constantes las referencias a la mujer como símbolo de belleza y armonía, pero no se trata de una poesía sensual o erótica, sino mística y profunda, que destaca la delicadeza y el equilibrio de lo femenino como vínculo mediador con lo divino. El poema “Volaba en rosa” es una de las pocas incursiones de Juan Ramón en el culto mariano, lo cual no significa que represente una anomalía o una rareza, pues toda su obra está impregnada por el anhelo de Dios. El poema se inspira en La Anunciación de Sandro Botticelli, una pequeña tabla (19 x 30 cm) conservada en la Colección Hyde, situada en Glens Falls, Nueva York. Pintada al temple, se data hacia 1479 y posee el encanto de los primitivos italianos, con su gusto por el detalle y su luminoso colorido. Pintura y arquitectura se funden en la tabla. Una galería de columnas nos permite contemplar al fondo el resplandor dorado de un paisaje con aspecto de edén. El ángel parece suspendido sobre el suelo, mientras la Virgen se inclina suavemente, con el pudor de una novia que acaba de desposarse. La tabla es una miniatura medieval, que hace exclamar al poeta de Moguer: “Trasunto de cristal, / neto como un esmalte de ataujía”. Bello como un damasquinado, el cuadro combina la solemnidad arquitectónica con el esplendor de la naturaleza: “Desde la galería / esbelta se veía / el oriente”. El oro que tiembla en el horizonte evoca la majestad del Salvador. Paradójicamente, el Rey de reyes escogerá nacer del vientre de una joven humilde y sencilla. La alusión a oriente prefigura el viaje de los tres Magos que honrarán al Niño Dios, guiándose por una estrella. Mito o realidad, lo esencial es comprender que la búsqueda de la verdad empuja a los hombres a sortear desiertos, esperando un signo que ilumine su peregrinaje. Como apuntó Edith Stein, “quien busca la verdad, consciente o inconscientemente, busca a Dios”.

Juan Ramón describe con infinita ternura a la Virgen, aplicando las reformas ortográficas que consideraba necesarias para purgar el castellano de hojarasca y pedantería: “Y María / virjen, tímida y plena / de gracia, igual que una azucena, / matemente morena, / se doblaba al anuncio celestial”. María es “virjen, tímida y plena de gracia”. Virgen porque la salvación no procede del mundo, sino de Dios, que libremente se encarna y anuncia la buena nueva. Tímida porque dijo sí a Dios sin reserva ni condición alguna. Y plena de gracia porque se dejó llevar por el amor, eligiendo libremente lo “totalmente diverso”, según palabras de Karl Rahner. “Igual que una azucena / matemente morena”, porque su carne rosada –y mortal- contiene la blancura de lo eterno, pero se oscurece bajo el sol de Palestina, recordando que el prodigio de la Encarnación aconteció en un pueblo sometido a la dominación romana. María se dobla ante el anuncio celestial, pues entiende que es llamada a colaborar con Dios para librar al ser humano de la angustia y la necesidad. Su sumisión (“He aquí la esclava del Señor”) no es una forma de humillación, sino un acto de amor. Gracias a su disposición, Dios se muestra al hombre como un rostro concreto y viviente, que vencerá a la muerte. Verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús no habría podido curar nuestras heridas, sin la mediación de María, una pobre campesina que abrió la puerta a la misericordia, sin la que el hombre sólo es una insignificante brizna flotando sobre los abismos.

Juan Ramón describe la Anunciación como una eclosión de vida: “Un nuevo pajarillo / volaba en una rosa. / El alba era primorosa”. El Niño Jesús ya aletea en el seno de María, palpitando como una nueva y perfecta aurora. Es el momento de tránsito de la oscuridad a la claridad, de la desolación a la esperanza: “Y con la medialuna matinal, / se perdía en el sol nuevo y sencillo, / el ala de Gabriel, raudo y triunfal”. Al igual que los lirios y las rosas, los ángeles proliferaban en la estética prerrafaelista. Gabriel significa “fuerza de Dios” y es el mensajero de las buenas nuevas. Se le invoca durante el Primer Misterio Gozoso del Santo Rosario, que anuncia la Encarnación. Además, es el ángel que revela a San Juan el libro del Apocalipsis y el que soplará la trompeta que anunciará el día del Juicio Final. Juan Ramón Jiménez destaca su afecto a María, que se manifiesta con una milagrosa suspensión en el aire y un tacto alado del vientre que ha sido fecundado por el Espíritu Santo: “¡Y Gabriel, sin posarse en el ladrillo, / suspenso igual que un ideal cuchillo / imantado, tocaba fiel el centro / del recojido adentro virginal!”. La tabla de Botticelli eterniza el momento que marca el principio de una segunda alianza entre Dios y el hombre, borrando la mancha del pecado original: “¡Magnética memoria de cristal!”.

Juan Ramón Jiménez ya había escrito a la Virgen en Pastorales (1903-1904). En “Granados en cielo azul”, los marineros faenan en las aguas bajo la protección de la María, madre del Señor: “¡Virgen del Carmen, que estén / siempre en tus manos los remos, / que, bajo tus ojos, sean / dulce el mar y azul el cielo!”. En el mismo libro, el poeta ensalza a la mujer como madre: “Las madres callan el miedo / de los sueños de los niños, / con el encanto fragante / de sus cantares divinos”. Al igual que en los hombres, la ansiedad sólo se apacigua en los niños cuando sienten la presencia de lo divino. No como algo lejano y abstracto, sino como una melodía susurrada a media voz. “Las madres saben hablar / de la Virgen y del Niño, / de la dulce estrella de oro, / de las alas blancas... tibios / cantos que van destilando / en el corazón dormido, / una dulzura de valles / y una fragancia de lirios”. La estética prerrafaelista de estos versos parece muy alejada de la poesía esencial, metafísica, del último Juan Ramón Jiménez, pero en ambas etapas se aprecia el mismo amor, el mismo deseo, la misma llama mística. En Animal de fondo (1949) y, en su inconclusa segunda parte, Dios deseado y deseante, la crítica ha señalado que no se canta al Dios cristiano, sino a la Belleza: “Eres la gracia libre, / la gloria del gustar, la eterna simpatía, / el gozo del temblor, la luminaria / del clariver, el fondo del amor, / el horizonte que no quita nada; / la transparencia, dios, la transparencia / el uno al fin, dios ahora sólito en lo uno mío, / en el mundo que yo por ti y para ti he creado”. Parece que Juan Ramón se atribuye el papel creador de Dios, cuestionando su condición de Padre y Redentor, pero aclara “…eres distinto y todo; / eres dios de lo hermoso conseguido, / conciencia mía de lo hermoso”. Al leer estos versos, conviene recordar que la fe no nace de la imposición, sino de “un corazón enamorado” que toma conciencia de la belleza de lo creado. En Pastorales, “los miedos se hacen de flores, / y Dios baja… y todo es lírico…”.

Desde mi punto de vista, Juan Ramón y Dios parecen dos “enamorados que no saben decirse adiós”. Los escasos poemas que el poeta dedicó a María sólo corroboran la importancia de la Virgen como espacio de encuentro y reconciliación entre lo finito y lo infinito. Frente al neoplatonismo, que vitupera la materia, María santificó la carne y posibilitó la vida eterna, indisociable de nuestra realidad corporal. María es la Belleza, “el horizonte que no quita nada, la transparencia”. La poesía es más grande que los poetas. La obra siempre excede al autor. Y Juan Ramón Jiménez se acercó a Dios por medio de la Belleza, evidenciando que “a ese Dios invisible, lo encontramos en las cosas más visibles y materiales”, como esa joven judía que acompañó a su Hijo en el Gólgota, mientras sus discípulos se escondían aterrorizados, incapaces de comprender que la Cruz no era un signo de derrota, sino el triunfo de la Vida. Si Juan Ramón Jiménez –pintor frustrado- hubiera retratado la muerte de Cristo, quizás habría incluido en la composición una mariposa de tres colores, semejante a la que volaba por la cuadra de Platero, poco después de que expirara el “borriquillo niño que tan bien entendía a los niños”.