Image: Cuentos perdidos de F. Scott Fitzgerald

Cuentos perdidos de F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald

Es casi un milagro que, 80 años después de su muerte, aún podamos descubrir obra inédita de Scott Fitzgerald. Pero así es. Con edición y prólogo de la mayor especialista en su obra, Anne Margaret Daniel, Anagrama publicará dentro de unos días Moriría por ti y otros cuentos perdidos, que reúne una veintena de historias escritas por el autor estadounidense en los años de la Gran Depresión, y generalmente por pura supervivencia. Está aquí el guionista de cine y el colaborador de revistas literarias, el hombre que había devorado su vida a tragos y que luchaba por sobrevivir a la fama y la autodestrucción. Abrimos hoy nuestras páginas literarias con uno de estos cuentos perdidos.

Día libre de amor

Por Francis Scott Fitzgerald

La tarde que decidieron casarse paseaban por el bosque, sobre un manto húmedo de agujas de pino, cuando Mary, no muy decidida, propuso su plan.-Pero ahora te veo todos los días -se quejó Sam.

-Solo esta última semana -lo corrigió Mary-. Era para comprobar si podíamos pasar juntos todo el tiempo sin... sin...

-Sin volvernos locos -Sam la ayudó a terminar-. Querías ver si aguantabas.

-No -protestó Mary-. Las mujeres no se aburren lo mismo que los hombres. Pueden dejar de prestar atención, pero siempre saben cuándo los hombres se aburren. Por ejemplo, conozco a una chica a quien los matrimonios le duraban exactamente hasta el día en que descubría que le estaba contando a su marido una historia que ya le había contado. Entonces iba a Reno. No podemos hacer lo mismo... Estoy segura de que me repito. Y somos los dos los que tenemos que aguantar.

Incluso en ese momento repetía un gesto que a él le encantaba, una especie de tirón a la falda como si dijera: "Apriétate el cinturón, chica. Que vamos... quién sabe adónde". Y Sam Baetjer quería que lo repitiera con el mismo vestido siempre: el vestido de lana gris claro y, a juego, los labios y el chaleco escarlata con cierre de cremallera.

De repente Sam sospechó algo. Era de esos hombres que parecen eternamente impasibles, incluso distraídos, y de pronto anuncian el resultado de una operación matemática hasta el último dígito.

-Es por tu primer matrimonio -dijo-. Yo pensaba que nunca volvías la vista atrás.

-Solo para que me sirva de advertencia -dudó Mary-. Pete y yo estábamos tan unidos que... Tres años, hasta el día de su muerte. Yo era él y él era yo... Y al final eso sirvió de poco: yo no podía morirme con él. -Dudaba otra vez, insegura del suelo que pisaba-. Creo que una mujer debe tener en su interior un lugar al que dirigirse..., semejante a la ambición en los hombres.

Así que siempre habría un día libre de amor, un día a la semana en el que llevarían vidas geográficamente separadas. Y no hablarían de esos días: nada de preguntas.

-¿Tienes un hijo secreto? -bromeó Sam-. ¿Un hermano gemelo en la cárcel? ¿Eres la agente X9? ¿Me enteraré algún día?

Cuando llegaron a su destino, una fiesta en una de esas "cabañas" exuberantes que salpican las colinas de Virginia, Mary se quitó el chaleco escarlata y, de pie ante la chimenea, en un aparte, les contó a sus amigas de la infancia que se iba a casar de nuevo. Llevaba un cinturón plateado con estrellas troqueladas que, así, estaban sin estar del todo, y, mirándolas, Sam comprendió que aún no había acabado de encontrar a Mary. Por un instante anheló no haber tenido tanto éxito personal, y que Mary no fuera tan deseable. Anheló que los dos se sintieran un poco lastimados, que no quisieran separarse ni un momento. Pasó la tarde un poco triste, sin dejar de mirar las estrellas intangibles que se movían de acá para allá a través de los amplios salones.

Mary tenía veinticuatro años. Hija de un catedrático, tenía la apariencia deslumbrante de una corista: pelo de bronce, ojos verdeazulados y un rubor perpetuo que casi le daba vergüenza. El contraste entre sus cualidades sociales y físicas le causó muchos problemas en la pequeña universidad local. Se había casado con un catedrático con el que no tenía ninguna razón especial para casarse, y logró que el matrimonio fuera un éxito: tanto que estuvo a punto de morirse con su marido y, solo al cabo de dos años, reencontró las noches sin fantasmas y el azul de los cielos. Pero ahora, casarse con Baetjer, un joven excepcional que reorganizaba minas de carbón a lo largo de Virginia Occidental, parecía tan natural como respirar. Contaba con la materia prima, Mary lo sabía, sopesando las cosas con las dos manos. Y el amor es lo que tú haces con él.

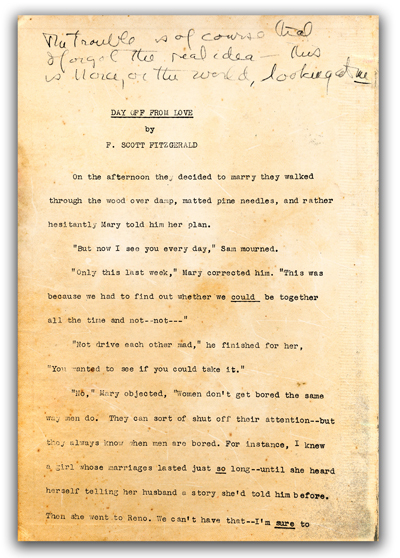

Cuaderno del escritor con el original del cuento Día libre de amor

-... de todas formas, en opinión de una pobre viuda -le decía al desconocido, en el Simpson's Folly.

-En teoría -dijo el desconocido-, solo en teoría, ese tal Simpson podría haber convertido esto en el mayor complejo hotelero del país.

-Fue la Depresión -dijo Mary, que observaba la estructura vacía, elevándose sobre el risco, un caparazón del que los montañeses se habían llevado hasta las tuberías.

-También usted tuvo su depresión -aventuró el desconocido-, y mírese ahora, tan llena de confianza y esperanza, como si solo fuera cuestión de proponérselo. Y en su primer día libre, incluso en vísperas de casarse, conoce a un hombre, o a lo que queda de él. Suponga que nos enamoramos y que sube a encontrarse aquí conmigo todas las semanas. Ese día cobraría entonces más importancia que los seis días que pasara con su marido. ¿Qué me dice entonces de su plan?

Estaban sentados, con las piernas colgando, en una balaustrada llena de grietas. Un aire cálido y primaveral soplaba desde el valle y Mary dejaba que sus tacones se balancearan y chocaran contra la piedra caliza.

-Ya le he dicho demasiado -dijo.

-¿Lo ve? Está interesada. Por lo pronto soy el hombre al que le ha contado demasiadas cosas. Es una situación peligrosa: partir de una confianza que la gente tarda semanas en ganarse.

-Llevo diez años viniendo aquí a pensar -protestó Mary-. Con quien hablo es con el viento.

-Eso creo -admitió el desconocido-. Es un viento terrible que favorece el descaro, sobre todo de noche.

-¿Vive usted aquí? -preguntó, sorprendida.

-No... Estoy de visita -respondió él, titubeando-. He venido a visitar a un joven.

-Que yo sepa, aquí no vive nadie.

-No, no vive nadie. El joven es... o, más bien era, yo. -Se interrumpió-. Se acerca una tormenta.

Mary lo miraba con curiosidad. Tendría unos treinta y cinco años y superaba el metro ochenta de estatura, un hombre muy delgado, que hablaba despacio. Llevaba unas botas altas con cordones y una cazadora de ante a juego con unos ojos marrones que tenían algo de implacables. Cuando encendió un cigarrillo con dedos temblorosos, su aspecto recordaba la expresión cadavérica que deja una larga enfermedad.

Diez minutos después dijo:

-Su coche no arranca y arreglarlo llevará cuatro horas. Puede bajar andando hasta el garaje que hay al pie de la colina. Yo la llevaré a la ciudad.

No hablaron en el camino. Un día de ausencia voluntaria se había convertido en un largo periodo de tiempo, y Mary sentía una punzada de duda cuando pensaba en su plan. Incluso ahora, cuando se dirigían en coche a casa de su padre por la calle principal, solo eran las seis y tenía casi toda la tarde a su disposición.

Pero se dio ánimos a sí misma: el primer día era el más difícil. Y hasta miraba de vez en cuando a las aceras, con la esperanza pícara de que Sam la viera. Por lo menos el desconocido tenía un toque de misterio.

-Pare en el bordillo -dijo de pronto. Acababa de ver enfrente el descapotable de Sam, que reducía la velocidad. Y, cuando los dos coches se detuvieron, se dio cuenta de que Sam no estaba solo.

-Ahí está mi amor -le dijo al desconocido-. Parece que también él se ha tomado el día libre.

El desconocido miró, obediente.

-La chica preciosa que lo acompaña es Linda Newbold -dijo Mary-. Tiene veinte años y ya intentó ligárselo hace un mes.

-¿Le preocupa? -preguntó el desconocido con curiosidad.

Mary negó con la cabeza.

-Los celos no son lo mío. Dispongo, eso sí, de una dosis extra de vanidad.