'El arenero rojo', un cuento inédito de Eduardo Halfon

Los últimos días del escritor en su Guatemala natal convertidos en 'flashes' protagonizados por soldados de juguete y militares de verdad en el jardín de su casa.

10 diciembre, 2023 02:08Era una Kodak Instamatic X-15, con un carrete de película 126. Una cámara cuadrada, elegante, perfectamente simple para un niño, algo bastante novedoso en los años setenta. No había que preocuparse por enfocar ni por el tiempo de exposición ni por la luz. Sólo presionar un botón y listo, foto tomada. Me la habían regalado mis padres unas semanas antes de cumplir yo diez años, es decir, unas semanas antes de que saliéramos huyendo de Guatemala, al final del verano del 81, cuando los enfrentamientos entre militares y guerrilleros habían aumentado e irrumpido con furor en la capital.

Recuerdo que lo primero que hice, tras abrir ese regalo de cumpleaños anticipado, fue irme con mi nueva cámara al jardín, a buscar el arenero rojo. Ya no tenía permiso de salir solo a la calle. Afuera, en las calles y avenidas de la ciudad, había ahora toque de queda y patrullas ambulantes y soldados antimotines y escuadrones antisecuestros y policías armados en cada esquina y se escuchaban a toda hora los disparos y estallidos de la guerra. Ahí afuera estaba la guerra. Era algo que hasta los niños sabíamos, aunque no supiéramos por qué.

*

Yo estaba parado junto a la primera base. Mi hermano era el jardinero derecho (un niño de apellido Arzú acababa de decirle a su madre, antes del partido, que quería comprar a mi hermano y llevárselo con él a su casa, como si mi hermano fuese un juguete). Mi padre nos miraba desde el graderío, profiriendo el ocasional aplauso o abucheo, cuando en el cielo apareció un helicóptero militar. Volaba quieto y bajo en el cielo apenas nublado, justo enfrente de nosotros, a una o dos cuadras del diamante de béisbol, con la puerta lateral totalmente abierta y un soldado sentado en el borde sosteniendo una ametralladora que apuntaba hacia abajo. De súbito el soldado empezó a dispararle a alguien (o a algunos) en las casas y las calles del barrio La Villa y el bateador pegó un roletazo a tercera base y el tercera base atrapó la pelota y me la lanzó a tiempo y el partido continuó con el retintín de la ametralladora en el cielo sobre nosotros, como si nada.

*

Caminé por el jardín hasta llegar al arenero rojo, que en realidad era un inmenso neumático de camión pintado de rojo y lleno de arena blanca y convertido así en nuestro arenero. Entré en el neumático y me saqué de los bolsillos del pantalón un tropel entero de soldaditos de plomo, tal vez ocho o diez soldaditos de plomo. Si bien sus uniformes estaban pintados de los mismos tres colores —verde claro, verde oscuro y marrón—, cada soldado posaba en una posición distinta. Algunos de pie, cargando su fusil. Otros boca abajo, apuntando su fusil. Otros con una rodilla en el suelo, apoyando en el suelo la culata de su fusil. Me puse a ubicarlos y a tomarles fotos sobre la arena blanca y sobre la orilla del neumático rojo hasta que llegué al final del carrete y entré corriendo a la casa y con orgullo le entregué el carrete a mi madre para que llevara a revelar mis primeras fotos.

Días después, ella irrumpió en mi habitación sosteniendo algo en la mano. Estaba enojada. Me costó entender que su irritación se debía precisamente a esas fotos que tenía estrujadas en la mano y que sacudía y zarandeaba al ritmo de sus gritos, o más bien de su único grito:

Qué desperdicio.

Mi madre, cuando se enfadaba conmigo, solía repetir una sola frase muchas veces, probablemente sin siquiera darse cuenta. Como un martillo dándole golpes a un mismo clavo. No olvido su frase de aquella tarde. Tampoco olvido la sensación de fracaso y perplejidad que el martilleo de esa frase me provocó. ¿Por qué desperdicio? ¿Desperdicio de qué? ¿De tiempo? ¿De película 126? ¿De una cámara Instamatic? ¿De imaginación?

Esas primeras fotos habían sido la secuencia de una historia de soldados y guerrilleros enfrentándose en un arenero rojo

Ella finalmente se marchó con las fotos aún en su mano. No logré ni verlas. No pude responderle nada a mi madre. Nunca llegué a explicarle que esas primeras fotos habían sido en realidad la secuencia de una historia de soldados y guerrilleros enfrentándose en un arenero rojo, una historia de guerra que me había imaginado y que quería contar.

*

Años más tarde caí en cuenta de que aquella serie de fotos tuvo, quizás, dos momentos de inspiración.

El primero me lo recordó hace poco mi hermano. Yo había olvidado por completo un libro que alguien nos regaló durante nuestros últimos meses en Guatemala; ni mi hermano ni yo recordamos quién, aunque ambos sospechamos que fue un obsequio de un amigo golfista de mi padre que vivía en la Florida, un gran lector y bebedor de vodka y fumador de Camel sin filtro que nos mimaba y quería como un tío, llamado Jack (Captain Jack, le decíamos, por la canción de Billy Joel). El libro era un ejemplar viejo y ya algo desbaratado de Little Wars, de H.G. Wells, en el cual el autor propone un conjunto de reglas para un juego de guerra con soldaditos de plomo, similar al famoso Kriegsspiele alemán creado en 1812 para entrenar al ejército prusiano. Y pues yo solía seguir las reglas de Wells y jugar a hacer mis pequeñas guerras de soldaditos.

['Potajes', un cuento inédito de Manuel Astur]

El segundo momento de inspiración sucedió una noche, no sé si días o semanas antes de tomar aquellas fotos, cuando un dignatario importante visitó la casa vecina a la nuestra, donde vivían la hermana de mi padre y su esposo. Era alguien del gobierno, seguramente un alcalde o un ministro o hasta el presidente mismo (el general Fernando Romeo Lucas García, a quien mis tíos conocían bien). Después de la cena, ya empijamado y listo para dormir, me asomé a la ventana de mi dormitorio y corrí un poco las gruesas cortinas de muselina y descubrí que había soldados merodeando en nuestro jardín. La sirvienta, de pie en el umbral del dormitorio, me estaba insistiendo en que por favor me alejara de la ventana, que ya era hora de acostarme. Yo no entendí su urgencia, ni su tono un tanto agresivo, ni tampoco por qué seguía ella persignándose, pero igual le hice caso. Lancé una mirada más hacia el jardín y lo último que conseguí distinguir en la oscuridad de la noche, antes de volver a cerrar las cortinas, fue una imagen difusa de las siluetas de tres soldados sentados en el borde del neumático, sus botas negras sobre la arena, sus rifles negros colgándoles del hombro, las brasas de sus cigarrillos volando como luciérnagas rojas en la noche.

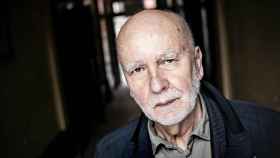

Eduardo Halfon (Guatemala, 1971) es uno de los escritores latinoamericanos de mayor proyección. Entre sus títulos, de marcado tono autobiográfico, destacan El boxeador polaco (Pre-Textos, 2008), y, en Libros del Asteroide, Monasterio (2014), Signor Hoffman (2015), Duelo (2017), Canción (2021) o Un hijo cualquiera (2022). Elegido en 2007 como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años de mayor calidad, en 2018 obtiene el Nacional de Literatura de su país. En enero publicará Campo (Libros del Asteroide).