Image: El té de Proust

El té de Proust

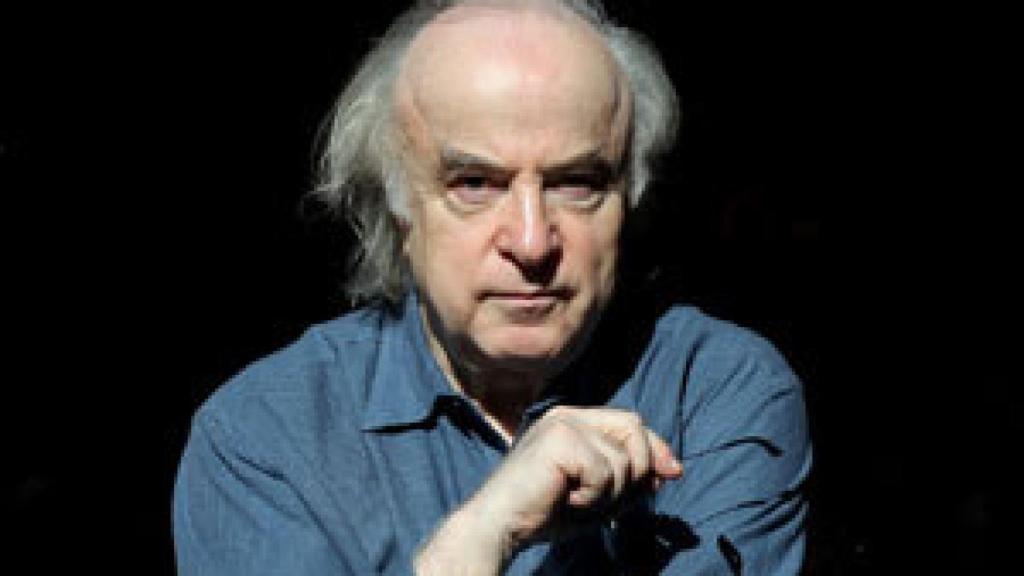

Norman Manea

23 julio, 2010 02:00Norman Manea. Foto: Antonio M. Xoubanova

Norman Manea posee un estilo narrativo inconfundible, debido al modo de proyectar los recuerdos de esos terribles choques emocionales en una visión desmembrada del mundo, a lo Kakfa, que terminan constituyendo una mirada fragmentada y avecinada en la frontera entre el caos y la sombra donde la realidad busca refugio. Sólo a veces un soplo lírico alivia la opresión anímica producida por su lectura. Manea manifiesta una fe inquebrantable en la palabra, en la escritura, porque el idioma fue siempre para él un refugio y una morada vital donde auscultar lo sentido. Este libro ofrece literatura para saborear, para disfrutar cómo una conciencia autorial representa la complejidad vital con minuciosidad.

Por ejemplo, en el cuento titular, "El té de Proust", enseguida advertimos que las señas de identidad apenas importan; el adjetivo, lo percibido al vuelo, define el mundo de los judíos que subsisten bajo una miserable opresión. "Las batas blancas apenas conseguían abrirse paso entre tantas piernas y cuerpos mezclados, asidas por manos que se alzaban por todas partes para agarrarse como fuera a los faldones o a las mangas" (pág. 41). Los uniformes de los médicos y de las enfermeras o sus faldones o mangas, nada de personas identificables, ni siquiera se nombran sus oficios, porque los personajes sólo se apoyan en la fragilidad de la apariencia. Existen huérfanos de anclajes, de certezas. Y estos recuerdos del narrador trasmiten un sabor agridulce.

El nombre de Proust en el título resalta el propósito irónico de Manea cuando menos, pues los olores y los sabores no evocan memorias dulces del vivir burgués. No, los recuerdos del tiempo perdido en un campo de concentración o en el gueto, las bebidas que allí se tomaban jamás produjeron placer alguno. Manea corta la retirada al lector esteticista, a quien pensase que los momentos bellos del pasado suponen un consuelo en los campos de concentración. No es así, incluso el té con pastas del abuelo trae a la memoria el sabor del hambre.

Hay relatos en esta colección que homenajean a los grandes cuentistas, como Antón Chéjov -pienso en "El jersey", que pasa de un dueño a otro protegiéndoles del frío-, o a Kafka, como "Octubre a las ocho", pero Manea, como dijimos en el caso de Proust, da una vuelta de tuerca para dejar en formas literarias conocidas su sello, que siempre avanza respuestas sobre cómo somos los hombres.

"Octubre a las ocho", que también sirvió de título a una entrega anterior, quizá sea el relato más misterioso, pero también aquél en el que se observa mejor el poder narrativo de Manea, el intento de decir lo que apenas se puede expresar abiertamente. Narra la historia de un matrimonio el día de su aniversario, cómo va al mercado, su manera de caminar... De la víspera se nos dice que él volvió su cabeza en la cama hacia los ojos de ella, mientras su voz temblorosa "llenó la habitación de palabras deshilvanadas: fraternidad, cansancio, ternura, el comercio de los sentimientos" (pág. 322), y así se describe la relación matrimonial, entre fuerte y vacilante, dejando al lector crispado por la indefinición, tan humana, tan asumible por el "triste corazón sosegado de la verdad" (pág. 325).

Norman Manea exige una lectura lenta, exige incluso que nos dejemos arrastrar por esas sugerencias minuciosas de nuestra conducta, alejada de identidades, de banderías y de esas emociones fáciles suscitadas demasiado a menudo por la propaganda comercial. Resulta, en verdad, una literatura que duele.