Image: Manhattan Beach 1957

Manhattan Beach 1957

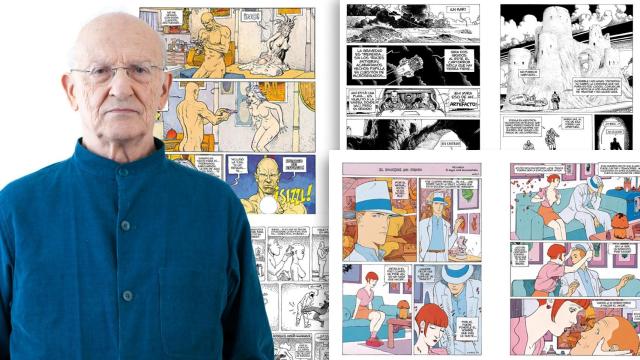

Hermann E Yves

10 julio, 2003 02:00

El belga Hermann (Beveré, 1939) es uno de esos contados clásicos europeos de la historieta en cuyos relatos encontramos siempre un rigor narrativo y un respeto a la condición adulta del lector fuera de lo común.

Tal vez por ello, cada una de sus entregas admite ser leída como una notable lección de lo que este medio puede llegar a ser dentro de los límites de lo que algunos considerarían su lenguaje más ortodoxo. Y sin duda ésa es una circunstancia que se ha traducido en que autores en mayor sintonía con propuestas de índole más experimental sientan hacia él un profundo respeto. Todos aquellos que quieran comprobar el alto grado de su exigencia pueden buscar algunas de sus series más famosas: Bernard Prince y Comanche, sobre guiones de Greg, o Jeremiah, algunos de cuyos álbumes circulan todavía por las librerías de lance, o esa notable saga histórica que fue Las torres de Bois-Maury, y que le encumbró dentro de esa variante tan especializada. Constatarán también que el realismo gráfico bien entendido no es una opción con fecha de caducidad. Suelen serlo mucho más algunas opciones con perfume de vanguardia que, lamentablemente, nacen ya muertas.´

En este Manhattan Beach 1957, el viejo maestro vuelve a colaborar con su hijo Yves, dibujante y guionista que parece haber heredado todo su rigor, como ya hiciera en obras como Lazos de sangre o El secreto de los Hombres-Perro, por ejemplo. Y entre los dos sacan adelante una historia de amor, envuelta como si se tratara de un relato policiaco, que hubiera hecho las delicias de alguien como Nicholas Ray (en cuántos momentos no habré recordado las pasiones de su They live by night mientras leía estas páginas).

John Haig es policía en uno de esos pueblos de Missouri donde todo parece habitualmente pautado por el tedio, espléndidamente reflejado por la elegante morosidad con que arranca el relato, hasta que un sobresalto conmueve a la comunidad. Pero a los autores no les interesa tanto ese detonante como el retrato interior de un hombre marcado por un drama acaecido veinte años atrás. Los asuntos no resueltos del pasado, como en las novelas de Ross Macdonald, prestan siempre un valor dramático añadido a muchas de las mejores ficciones del género. Lo que pudo ser, y no fue, aguarda en todo momento una resolución, so pena de convertirse en una patología. El solitario Haig no cuenta desde hace tiempo con otro confidente que un Elvis Presley fantasmagórico, y a menudo machista, que parece contradecir con sus juicios los sentimientos que emanan de sus baladas. Y el lector, acunado por la letra de las mismas en la voz de El Rey, acompaña al policía en sus recuerdos de una pasión arrebatada a la que el destino -siempre el destino- le había delineado ya su desarrollo. Mientras la trama y las subtramas se desenvuelven buscando un punto de encuentro, guionista y dibujante se recrean en el ritmo del tiempo, medido más por la memoria que por la acción, y hacen gala de unos sutiles encadenados entre secuencia y secuencia, así como de unos bien manejados y elocuentes silencios, en los que la mirada del protagonista nos fuerza a adoptar su mismo abstraído punto de vista (como en ese momento en que, con el sonido de la radio de fondo, John se pierde en la observación de un muchacho que atrae su atención, o como su encuentro en la terraza con Elvis). Y hay que tener mucho dominio de la gramática, como le sucediera a Clint Eastwood con Los puentes de Madison, director del que también me acordé, para evitar precipitarse, cuando se habla de los grandes sentimientos, en el terreno de lo cursi.

Resultaría imperdonable que una generación de lectores zarandeada por la gratuidad que predomina en el mercado se perdiera la posibilidad de encontrarse con un álbum, exento tanto de estridencias como de modernidad, en el que todo transcurre con una noción de los intervalos que sólo a base de mucho tesón puede llegar a alcanzarse. Mientras otros compañeros de su generación cedieron al aggiornamiento, Hermann demuestra que los cantos de sirena no iban con él, y que, desde mediados de los sesenta, ha sabido hacia dónde se dirigía y con qué equipaje.

Tal vez por ello, cada una de sus entregas admite ser leída como una notable lección de lo que este medio puede llegar a ser dentro de los límites de lo que algunos considerarían su lenguaje más ortodoxo. Y sin duda ésa es una circunstancia que se ha traducido en que autores en mayor sintonía con propuestas de índole más experimental sientan hacia él un profundo respeto. Todos aquellos que quieran comprobar el alto grado de su exigencia pueden buscar algunas de sus series más famosas: Bernard Prince y Comanche, sobre guiones de Greg, o Jeremiah, algunos de cuyos álbumes circulan todavía por las librerías de lance, o esa notable saga histórica que fue Las torres de Bois-Maury, y que le encumbró dentro de esa variante tan especializada. Constatarán también que el realismo gráfico bien entendido no es una opción con fecha de caducidad. Suelen serlo mucho más algunas opciones con perfume de vanguardia que, lamentablemente, nacen ya muertas.´

En este Manhattan Beach 1957, el viejo maestro vuelve a colaborar con su hijo Yves, dibujante y guionista que parece haber heredado todo su rigor, como ya hiciera en obras como Lazos de sangre o El secreto de los Hombres-Perro, por ejemplo. Y entre los dos sacan adelante una historia de amor, envuelta como si se tratara de un relato policiaco, que hubiera hecho las delicias de alguien como Nicholas Ray (en cuántos momentos no habré recordado las pasiones de su They live by night mientras leía estas páginas).

John Haig es policía en uno de esos pueblos de Missouri donde todo parece habitualmente pautado por el tedio, espléndidamente reflejado por la elegante morosidad con que arranca el relato, hasta que un sobresalto conmueve a la comunidad. Pero a los autores no les interesa tanto ese detonante como el retrato interior de un hombre marcado por un drama acaecido veinte años atrás. Los asuntos no resueltos del pasado, como en las novelas de Ross Macdonald, prestan siempre un valor dramático añadido a muchas de las mejores ficciones del género. Lo que pudo ser, y no fue, aguarda en todo momento una resolución, so pena de convertirse en una patología. El solitario Haig no cuenta desde hace tiempo con otro confidente que un Elvis Presley fantasmagórico, y a menudo machista, que parece contradecir con sus juicios los sentimientos que emanan de sus baladas. Y el lector, acunado por la letra de las mismas en la voz de El Rey, acompaña al policía en sus recuerdos de una pasión arrebatada a la que el destino -siempre el destino- le había delineado ya su desarrollo. Mientras la trama y las subtramas se desenvuelven buscando un punto de encuentro, guionista y dibujante se recrean en el ritmo del tiempo, medido más por la memoria que por la acción, y hacen gala de unos sutiles encadenados entre secuencia y secuencia, así como de unos bien manejados y elocuentes silencios, en los que la mirada del protagonista nos fuerza a adoptar su mismo abstraído punto de vista (como en ese momento en que, con el sonido de la radio de fondo, John se pierde en la observación de un muchacho que atrae su atención, o como su encuentro en la terraza con Elvis). Y hay que tener mucho dominio de la gramática, como le sucediera a Clint Eastwood con Los puentes de Madison, director del que también me acordé, para evitar precipitarse, cuando se habla de los grandes sentimientos, en el terreno de lo cursi.

Resultaría imperdonable que una generación de lectores zarandeada por la gratuidad que predomina en el mercado se perdiera la posibilidad de encontrarse con un álbum, exento tanto de estridencias como de modernidad, en el que todo transcurre con una noción de los intervalos que sólo a base de mucho tesón puede llegar a alcanzarse. Mientras otros compañeros de su generación cedieron al aggiornamiento, Hermann demuestra que los cantos de sirena no iban con él, y que, desde mediados de los sesenta, ha sabido hacia dónde se dirigía y con qué equipaje.