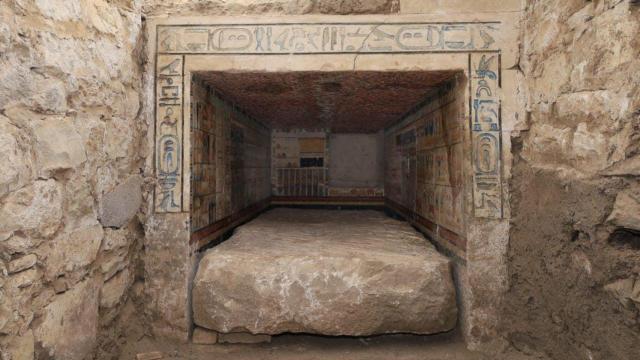

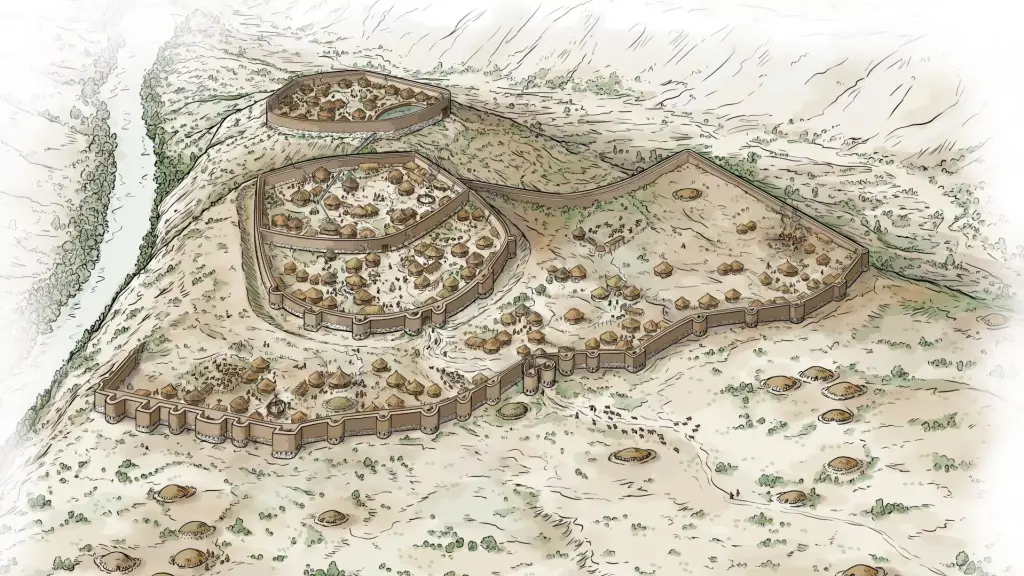

Ilustración idealizada del asentamiento de Los Millares. Universidad de Granada

Los secretos de la gran ciudad sagrada de Almería: es la más antigua de la Península Ibérica

Los Millares tuvo mil habitantes y estuvo ocupada entre los años 3200 y 2200 a.C. Esconde una gran necrópolis megalítica.

28 junio, 2024 09:00Hace más de 5.000 años, todo cambió en la Península Ibérica. Aún existían pequeños y dispersos grupos nómadas sin asentamientos fijos que comenzaban poco a poco sedentarizarse por la llegada de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en una amplia meseta con forma de espolón entre la rambla de Huéchar y el río Andarax se levantó un gran poblado fortificado de 5 hectáreas en el que llegaron a vivir cerca de 1.000 personas protegidas por 4 murallas y 13 fortines.

Eran los habitantes del yacimiento de Los Millares, en el actual municipio de Santa Fe de Mondújar, Almería, considerada la primera ciudad de la Península. "Este enclave arqueológico es un referente del Calcolítico a nivel europeo, ya que su organización espacial demuestra una extraordinaria complejidad funcional para el que fue su momento de ocupación (del año 3200 al 2200 a.C.)", apunta la web de la Junta de Andalucía sobre el sitio arqueológico.

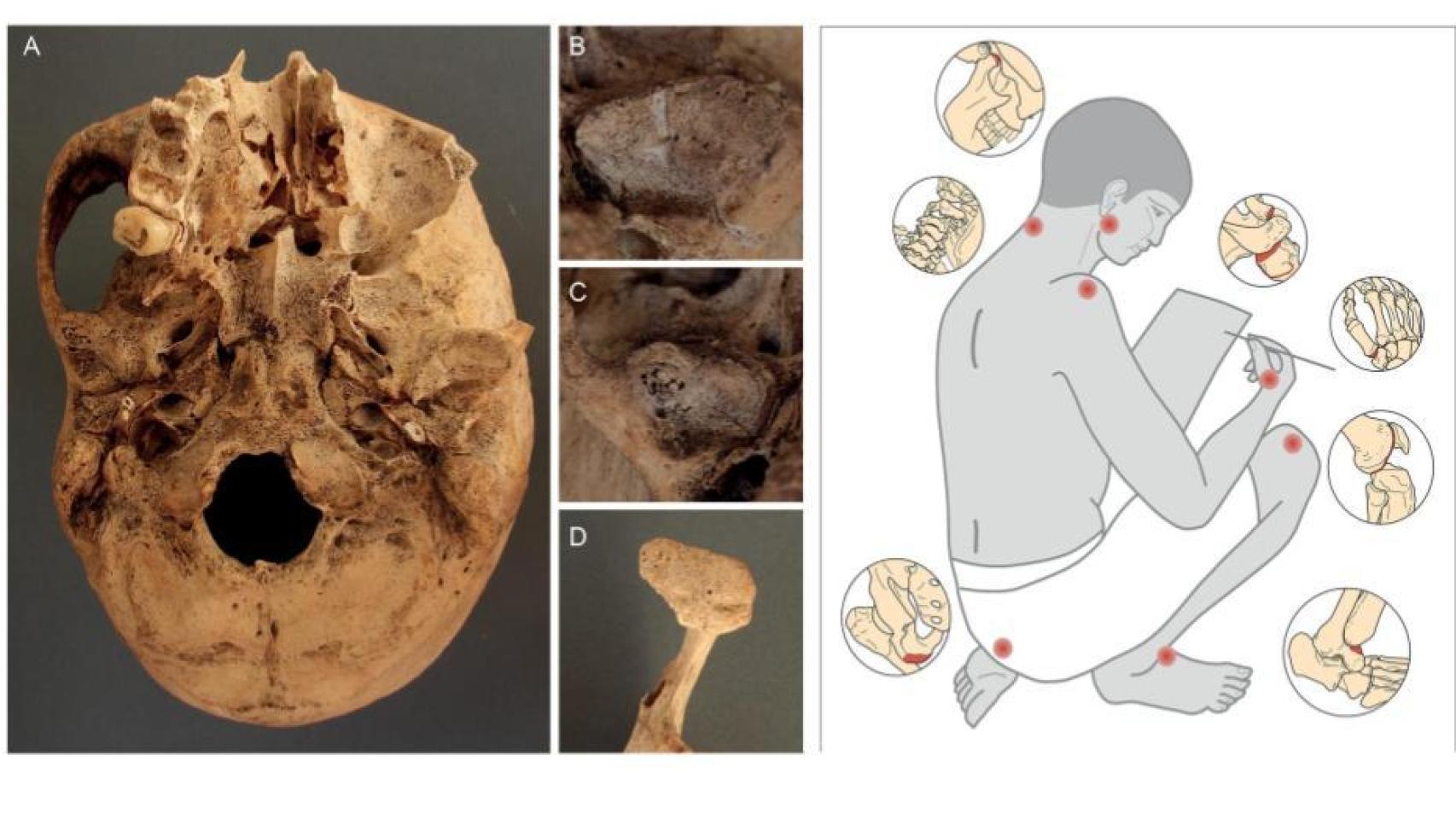

Según los últimos estudios de Gonzalo Aranda Jiménez, del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, aquel lugar no fue elegido al azar. Sobre el año 3200 a.C., era un lugar sagrado en el que no existían chozas sino grandes construcciones megalíticas funerarias en forma de tholos, cámaras funerarias circulares con falsas bóvedas y pasillos segmentados. En aquella inmensa necrópolis que llegó a ocupar 14 hectáreas se han documentado 83 tumbas colectivas donde cientos de esqueletos observaron durante milenios la eternidad.

Vista aérea de la entrada principal a la muralla de Los Millares Junta de Andalucía

Chozas y murallas

Quizás pensaban que a través de los grandes ojos-soles de sus ajuares cerámicos y los de los numerosos ídolos de marfil, hueso y alabastro adscritos a esta cultura pudieran ver ambos mundos y así proteger a sus sucesores. Igual por ese motivo, aquella comunidad decidió levantar allí su ciudad, cerca de las tumbas de sus antepasados y de la tierra sagrada que les protegía en un plano espiritual.

Presidiendo la meseta, en su punto más alto, se localiza la ciudadela, el último recinto amurallado donde se encuentra un gran aljibe y los restos de grandes chozas. Un poco más abajo, en una zona que debió apestar con los vapores tóxicos de su taller metalúrgico de cobre donde se han encontrado escorias de malaquita y azurita, se dispersan las ruinas de lo que fue una gran estructura. ¿Un almacén? ¿Un templo? ¿Un palacio? Los investigadores aún no se ponen de acuerdo sobre su función. Quizá nunca se sepa.

Línea de murallas vista desde el norte. Wikimedia Commons

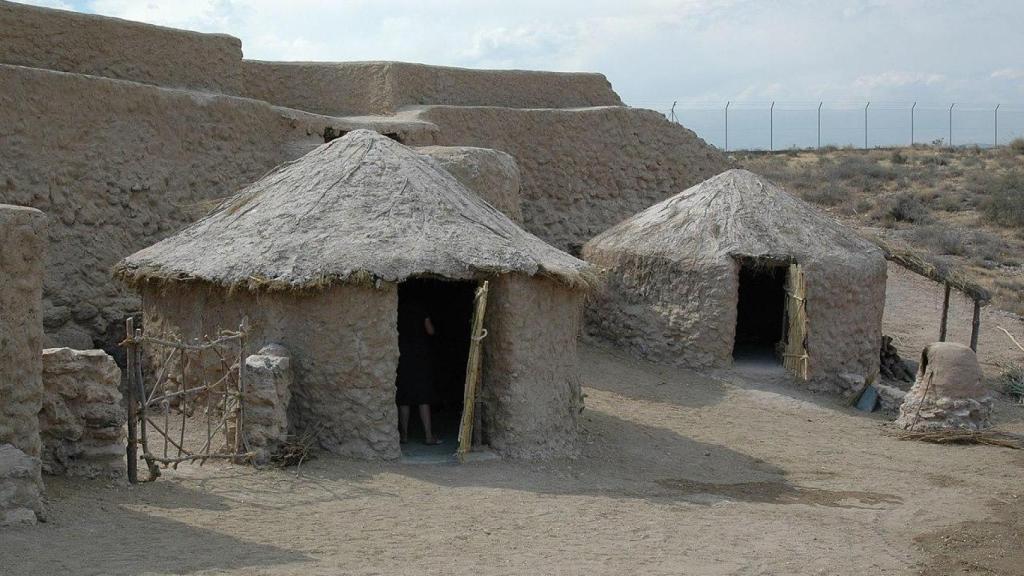

Tras este enigmático edificio y flanqueados por murallas se distribuyeron las cabañas circulares en las que sus habitantes dormían y molían grano. Oscilaban entre los 2 y los 6 metros cuadrados. Construidas con zócalos de mampostería sus tejados eran de cubiertas vegetales reforzados con barro. En su interior en ocasiones excavaban algunos silos.

La última de las murallas, cuajada de torres y bastiones y protegida por un foso, contaba con una gran puerta monumental que esconde una serie de menhires y betilos y llegó a invadir la necrópolis. El poblado fue asimilando cada vez más grupos humanos y creciendo de tamaño, lo que explica los diferentes niveles de las murallas.

Reconstrucción idealizada de las cabañas en el centro de interpretación. Wikimedia Commons

Los enigmas de la necrópolis

"Hace aproximadamente 5.200 años se produjo una innovación de enorme relevancia en el desarrollo de las sociedades prehistóricas. Se trataba de un nuevo tipo de sepultura megalítica completamente diferente a los por aquellos entonces característicos dólmenes. Ahora, las sepulturas presentaban cámaras funerarias de planta circular de entre 2 y 5 metros de diámetro que en ocasiones presenta pequeños nichos laterales cuyo uso fue también funerario", explica sobre los tholoi el canal de difusión de la Universidad de Granada.

A estas grandes cámaras funerarias, cada una usada por un linaje, cubiertas por piedras y tierra, se accedía mediante un estrecho pasillo segmentado por lajas de pizarra. En el interior del túmulo se localizaron en algunos casos hasta 100 individuos acompañados de ajuares como puñales de sílex, puntas de flechas, cerámicas decoradas o útiles de cobre.

Ilustración idealizada de un ritual funerario en uno de los tholos. Universidad de Granada

Algunos son aún más exóticos como cuentas de ámbar del Báltico o de Sicilia, ídolos tallados en alabastro, hueso o marfil de África y Próximo Oriente, peinetas de marfil pintadas de rojo, hachas pulidas en rocas alpinas y decoraciones de huevo de avestruz.

El ocaso

Pero la influencia de Los Millares no terminaba en la meseta entre la rambla de Huéchar y el río Andarax. Estos tholos se fueron expandiendo primero por el valle del Guadalquivir y el Guadiana hasta alcanzar la península atlántica donde se asentó Lisboa milenios más tarde.

ídolo oculado de la cultura de los Millares. Wikimedia Commons

"De esta forma, las sociedades prehistóricas del sur España y el centro y sur de Portugal introdujeron en sus formas de vida un nuevo tipo de monumento funerario que tuvo un intenso desarrollo durante varios siglos. Solo a partir de 2200 a.C. se produjo un claro abandono de las prácticas funerarias que venían desarrollándose en estos monumentos, excepto en el sureste peninsular", prosigue el canal de difusión.

En ese momento algo volvió a cambiar. El poblado comenzó a abandonarse. En los fortines de los alrededores, pequeños asentamientos peculiares muy fortificados, destaca el número 1. Estaba rodeado por una doble muralla con 6 torres y una doble línea de fosos.

En su interior se excavó un aljibe y se encontraron evidencias de la existencia de un taller para fabricar puntas de flecha, así como la presencia de numerosos ídolos antropomorfos de piedra y hueso que plantean que, además de un recinto defensivo, fuera un lugar donde realizaron alguna especie de ritual.

Todos los fortines excavados presentan pruebas de un incendio general sobre el año 2200 a.C., fecha en la que se abandonó Los Millares. Más al noreste, creció una sociedad guerrera más jerarquizada que en lugar de megalitos colectivos enterraba a sus muertos en cistas en el interior de sus casas. Ambas sociedades parece que coexistieron por muy poco tiempo aunque, misterios de la arqueología, aún se desconoce qué clase de relación mantuvieron.