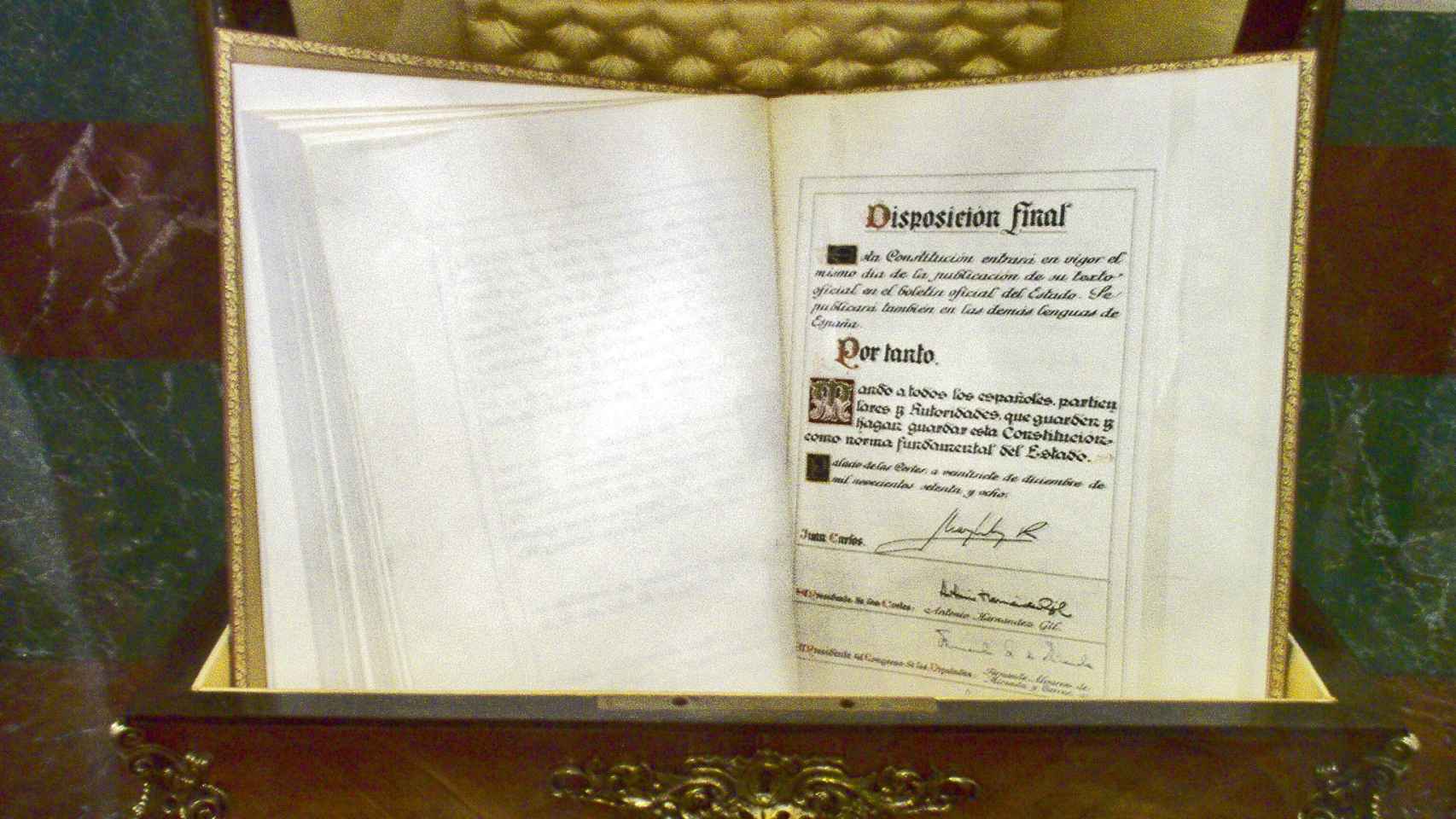

Constitucion espanola 1978. CC

El catalanismo o las medias tintas

El autor sostiene la imposibilidad de encajar el catalanismo político en España ya que, como proyecto político, o bien es una entelequia o bien constituye una farsa.

Asomándose estos días a las secciones de opinión se puede constatar que hay varios conceptos que se entremezclan con frecuencia y que creo interesante contribuir modestamente a aclarar. Se habla de catalanismo para legitimar determinadas posturas y de nacionalismo catalán y español para deslegitimar, por igual, a otras. Es un error.

Existen -quizá convenga decir que existieron- dos concepciones del nacionalismo. La primera, el nacionalismo político, de vocación ilustrada, se instrumentalizó para lograr que las sociedades occidentales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX que se habían emancipado colectivamente a través de las revoluciones burguesas, librándose del yugo y la marginalidad a las que el absolutismo y la sociedad estamental les habían sometido, pudieran consolidar sus históricas conquistas.

Las declaraciones de los derechos fundamentales del hombre y la constitucionalización de las reglas del poder político precisaban de garantías que fueran más allá de su literalidad, no en vano habían roto abruptamente con constituciones materiales cuyos entramados de relaciones e intereses fácticos eran mucho más tupidos que un simple texto impuesto bajo el sol del nuevo soberano popular. Como los primeros constitucionalistas intuyeron, resultaba fundamental consolidar la base sobre la que se sostenía el nuevo acervo de derechos y libertades ciudadanas, es decir, de la unidad política. Era necesario robustecer el sentimiento de identidad nacional sobre el fondo de lo que en su día fue una nación histórica o renacentista a la que Westfalia le había proporcionado la estructura jurídica del Estado moderno, entonces sin legitimidad liberal-democrática.

Nacionalismo político

Una vez desprendido del tufo romántico que pronto comenzó a apestar la época, se fue consciente de que el sentimiento que había que afianzar o incluso hacer brotar era el de pertenencia involuntaria a una acumulación de vivencias comunes circunscritas a un territorio y de que esto debía comprenderse y aceptarse como algo dado por la historia. Las naciones, como comunidades circunscritas a un ámbito territorial, son hechos objetivos de existencia colectiva y su atribuida romántica voluntad de poder no es sino un sofisma que esconde la ambición personal de quien la reclama. La nación garantiza los derechos y libertades de sus ciudadanos en la medida en la que la unidad política de la que brota su poder constituyente sea inquebrantable.

Ese nacionalismo, quizá imprescindible en su época, devino en patriotismo -más tarde Habermas le añadió el pleonasmo “constitucional”-, y hoy se exhibe en todos los países que se precian de serlo, dígase EEUU, Francia, la Alemania e Italia actuales,

Suiza, Noruega, y un largo etc., en donde la mera fundación de un movimiento cuyo objetivo sea quebrantar la unidad nacional es ilegal. Es el que hoy profesa toda persona celosa de sus derechos y libertades. Esa fue su función. Y está perfectamente justificado, a mi juicio, en la historia del progreso humano.

Nacionalismo cultural

Todavía amenazante pese a las inmensas calamidades que ha ocasionado, y aunque ya proscrito por Naciones Unidas al finalizar las guerras que propició, existe otro nacionalismo que subsumió temporalmente al político en el lodazal decimonónico. Es el cultural, de corte romántico, antiilustrado. No se fundamenta sobre los derechos fundamentales individuales, sino sobre las cualidades subjetivas de una comunidad, sean estas religiosas, étnicas, identitarias o lingüísticas. La nación romántica, persona moral subjetiva con voluntad de poder, se encuentra por encima del individuo, cuyos derechos y libertades ignora, desprecia o conculca para su mayor gloria, que no es otra que la de alcanzar su destino soberano o su designio estatal.

El patriota entiende la nación como la garantía de las libertades individuales. Para el nacionalista romántico, las libertades individuales deben ser sacrificadas en beneficio de la nación. Es la diferencia entre el liberalismo y el fascismo. El patriotismo mantiene que las naciones no se votan, ni en parte ni en su totalidad, pues son hechos de existencia colectiva que vienen dados. Para el nacionalismo, las naciones son entes orgánicos con voluntad propia.

Ambas concepciones son absolutamente antagónicas, una está concebida para defender a todos los ciudadanos de los abusos de la condición humana, ya vengan del Estado o del propio entramado social. La otra sacrifica sus derechos en el altar de la subjetividad colectiva.

Una está concebida para defender a todos los ciudadanos de los abusos de la condición humana, la otra sacrifica sus derechos

La desgracia para España es que la idealizada Transición, debido a intereses bastardos o la ligereza de sus redactores, rescató la aberración nacionalista romántica al incluir el término nacionalidad en la Constitución del 78. Sus redactores no supieron o no quisieron advertir dos cuestiones de importancia capital. Una, que el término nacionalidad porta intrínsecamente las mismas calificaciones de la nación romántica, es decir, de persona moral con voluntad de poder y destino en lo universal, pues fue el romanticismo decimonónico el que la definió como nación sin Estado propio. Querer compensar el efecto centrífugo de las nacionalidades con el centrípeto del patriotismo supuso un ejercicio de funambulismo pueril, una vez instalada a perpetuidad la precariedad nacional en nuestro sistema parlamentario de listas de partido.

Transcurridos 40 años, el sentimiento de identidad nacional se ha hecho añicos. Otra, que todo movimiento independentista, al romper la unidad nacional en su propio territorio y ser al mismo tiempo consciente de la necesidad de la unidad política para la creación del Estado, necesita imponer un proyecto totalitario para crearla y mantenerla, poniendo a la nación por delante del individuo y aniquilando, como ya se está comprobando, todo atisbo de disidencia.

Por esa razón, el catalanismo como proyecto político, o bien es una entelequia o bien constituye una farsa. Como toda opción política territorial basada en el concepto subjetivo de nacionalidad es una fase previa al independentismo, cuyo desarrollo depende de las circunstancias, pero nunca de su razón de ser. Sin el catalanismo jamás se habría llegado al golpismo.

A todos los ingenuos que todavía apuestan por un encaje del catalanismo político en España, y compruebo leyendo la prensa que todavía son muchos y algunos muy cualificados, les sugiero que se desprendan de los brazos de Morfeo, vuelvan a la

realidad y tomen conciencia de que en esta lucha no caben las medias tintas.

***Lorenzo Abadía es profesor asociado de Derecho Constitucional y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen'.