La guerra de Putin en Ucrania...

La escalada de Xi Jinping en Taiwán...

Las amenazas de Erdogan hacia el Kurdistán sirio...

La prensa iraní, fiel a Jamenei, celebrando el intento de asesinato cometido contra Rushdie...

Los islamistas que, desde Asia hasta África, recobran fuerzas...

El punto de partida de este mundo desquiciado, de esta ofensiva contra Occidente, sus aliados y sus valores, de este nuevo paisaje que dibujara en mi libro de 2017, L'Empire et les Cinq Rois [El imperio y los cinco reyes], y que hoy resulta patente por doquier, cabe identificarlo con distintos episodios. Trump y su America First. Obama y su violación de esa línea roja que él mismo impusiera a Bashar al-Ásad en 2013.

Pero también, como si en ella todo lo anterior cristalizara, la caída de Kabul, acaecida hace apenas un año.

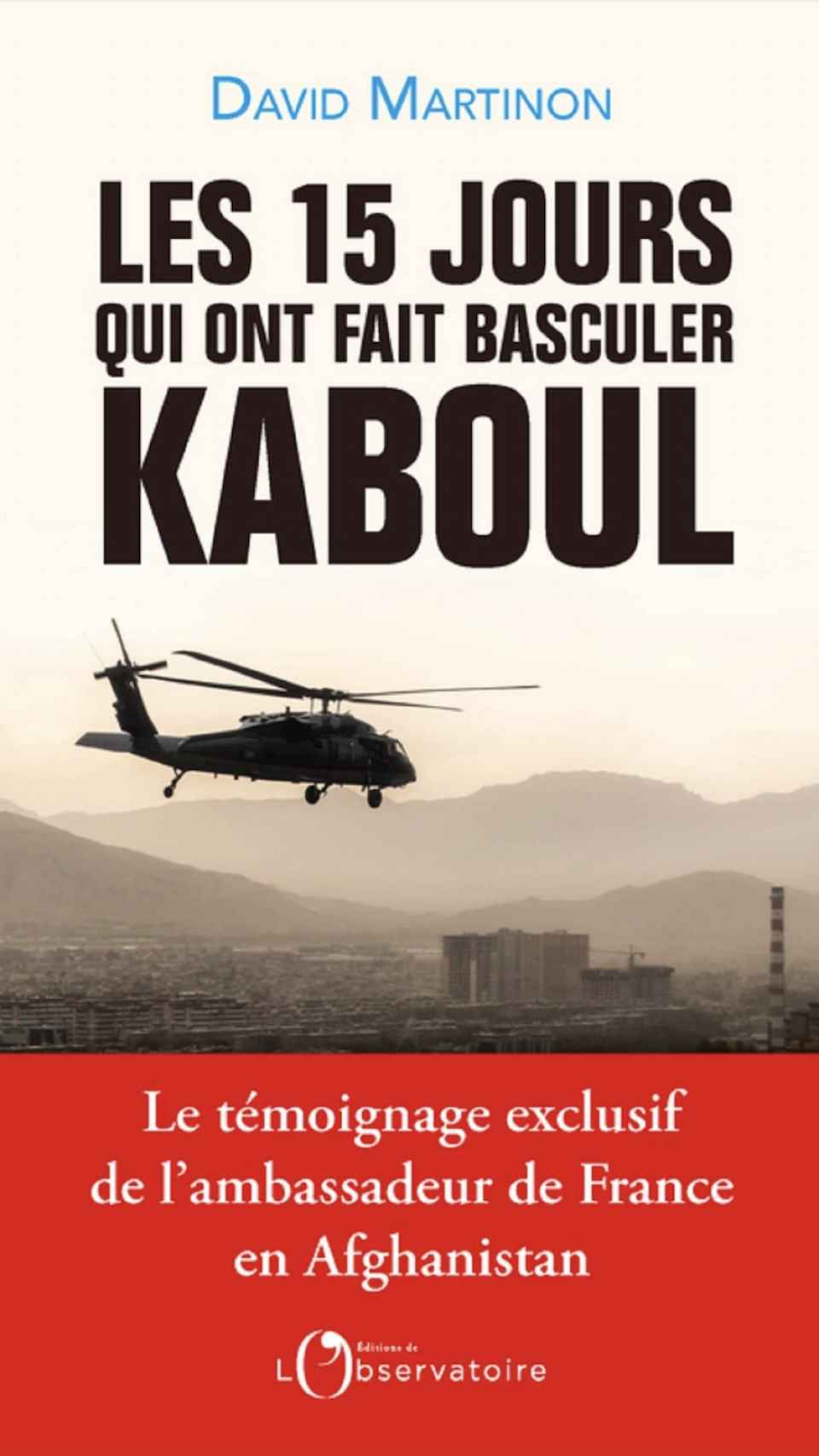

Soldados americanos supervisan la evacuación de Kabul, hace un año. Reuters

Sobre esta entrega de un país aliado a las tropas del califato, de semejante despliegue de los talibanes (es decir, de Al Qaeda) en los puestos de mandos de un Estado en plena construcción, sobre este acontecimiento histórico (e incluso historiable) que terminará encarnando el preciso momento en que la palabra estadounidense perdió la pizca de credibilidad que aún pudiera conservar, disponíamos de imágenes, reportajes, testimonios.

Pero ahora, por fin, contamos asimismo con un libro, Les quinze jours qui ont fait basculer Kaboul [La quincena en que sucumbió Kabul], que nos presenta estos hechos con precisión y en detalle, día tras día, minuto a minuto.

Les quinze jours qui ont fait basculer Kaboul, de David Martinon.

Su autor, David Martinon, era, desde 2018, el embajador de Francia en Afganistán.

En su obra, evoca su antiguo amor hacia este pueblo de jinetes y poetas.

Rememora sus esfuerzos, iniciados con meses de antelación, por alertar a otras embajadas amigas sobre las terribles consecuencias que desencadenaría, en caso de confirmarse, la retirada de los últimos 2.500 soldados estadounidenses.

Con todo, lo que dota a este relato de un valor insuperable es que su autor fue testigo, el día en que se cumplieron hasta sus peores augurios, de tan terrible debacle. Una suerte de Saigón autoinfligido, todo un Múnich al estilo americano en el que las democracias lo perdieron todo. Salvo, quizás, como lo demuestra el libro, un atisbo de su honor.

¡Todo está en sus páginas!

El ejército afgano desmoralizado, desangrado por culpa de sus corruptos mandos, que se va desmoronando ante el avance de los talibanes.

Las capitales de provincia, con sus legendarios nombres, que caen una tras otra, como piezas de dominó.

Los señores de la guerra, denominados "etnarcas" por Martinon, que renuncian a seguir combatiendo (con la excepción del antiguo emir de Herat, Ismail Khan).

La infame huida del presidente Ghani.

Los jóvenes religiosos que, llegados a Kabul, mutan en lobos hambrientos y se lanzan en manada contra las desvalidas mujeres, los periodistas más reconocibles o los ciudadanos que, al amparo de las promesas occidentales, habían empezado a construir una sociedad civil.

Descubrimos asimismo cómo, en tales circunstancias, el embajador se vistió de comandante.

Su embajada (que tuve la ocasión de conocer hace ahora veinte años, cuando el presidente Chirac me invitó a instalarme en ella durante varios meses para representar a Francia en aquel Afganistán arrasado que había que reconstruir) mutaría pronto en trinchera y, más tarde, en punto de evacuación para nuestros allegados, a quienes Macron había ordenado evacuar sin excepción.

En sus hermosos jardines, plantados en tiempos de Georges Pompidou, Martinon manda arrancar árboles y farolas e instala allí una drop zone para los helicópteros MI-17.

Lo vemos, junto a su equipo, evaluar la resistencia, en caso de un ataque kamikaze, de los muros deflectores de hormigón. Tratar de identificar, dentro de una muchedumbre, los posibles candidatos para un ataque suicida. Estimar los riesgos que entrañaría dar auxilio a una familia aislada al borde de un wadi. Apuntalar posiciones por acá. Pertrecharse para utilizar la fuerza por allá. Asegurar una zona que permita reagrupar a futuros exiliados. Improvisar protocolos de acogida o vías de repatriación.

Lo acompañamos durante su incursión hasta un bastión talibán para negociar el paso de un autobús.

[Hablan los GEO de Kabul: "Estábamos allí, en el atentado podríamos haber muerto nosotros"]

Nos apostamos, al lado de Gringo y Nico (dos de los hombres del Raid encargados de protegerle), sobre la azotea ubicada encima de un portalón con sus fusiles de asalto G36 para darle cobertura durante sus parlamentos.

Revivimos el inusual desconcierto, tan propio de los climas insurrectos, en cuyo seno el sentido de las normas, amenazas e influencias parece desdibujarse. En el que un embajador se descubre dialogando, como quien habla entre iguales, con un bandido de gatillo fácil y embriagado de poder.

Y, como al embajador, al lector también le pesa en el corazón la obligación de elegir, de establecer prioridades, de tener que zanjar quién se encuentra amenazado (y quién no lo está tanto), quién encabeza las kill lists y quién puede aún esperar.

Asistimos a las escenas de pánico frente al aeropuerto, seguidas por el tumulto en las pistas y al pie del avión, ante el que se agolpan centenares de afganos dispuestos a subir a toda costa, mientras otros tantos se abrazan a las alas o se esconden en el tren de aterrizaje.

David Martinon será, junto con un puñado de estadounidenses que él se empeña en asociar con los que desembarcaran en Omaha Beach, uno de los últimos pasajeros que abandonen el país.

Al llegar a Francia, descubrirá que sus hijos, en París durante todo ese tiempo, habían jugado a la guerra para "cuidar de papá".

Embajadores valientes, los he conocido antes.

Sé cuántos de ellos consiguen refutar la etimología que pesa sobre su oficio. No en vano, para los griegos, "diplomático" era aquel que "inclinaba la espalda" en presencia de la fuerza.

Sin embargo, un relato como este no lo había leído jamás.