Ya desde muy pequeño, veía en los bares de Pamplona la foto de ese hombre con barba blanca y un vaso en la mano. Era un hombre aclamado. Un dios. Una especie de santo pagano a la altura de San Fermín, pero un santo vivo. De carne y hueso. Se podía tocar y lo tocaban. Mi abuelo y sus amigos lo perseguían por las calles de piedra.

Lo primero que supe es que había escrito un libro y que, gracias a esas páginas, nuestra ciudad se inundaba de extranjeros –y nuestros bares de dinero–. “Fiesta”. Lo aprendí como un ritual: “La Fiesta”.

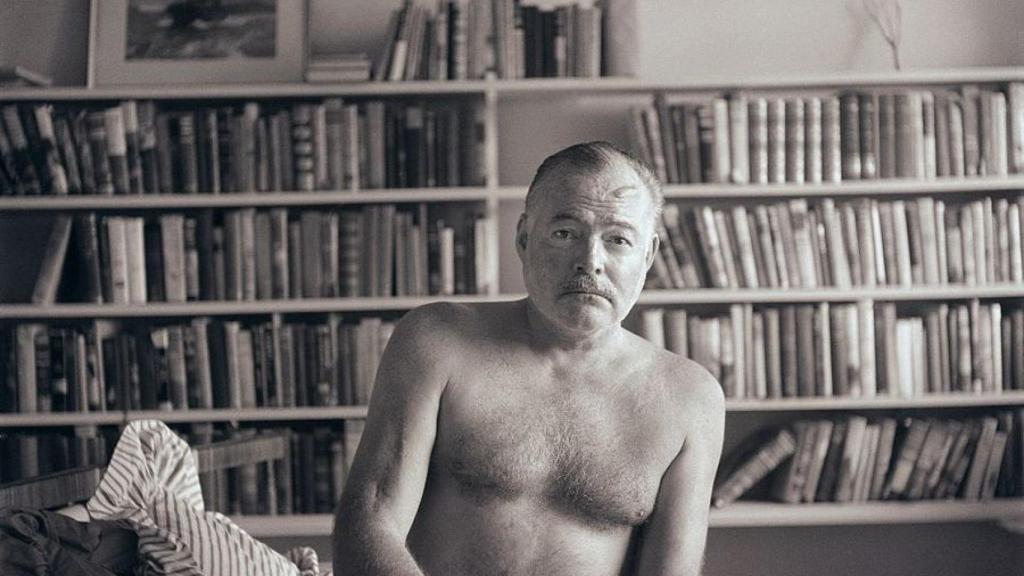

Algo más mayor, descubrí otras fotos. Ya no había barba, sino bigote. No había pelo blanco, sino negro. Aprendí que aquel santo había sido joven una vez y que, por tanto, también debía de haber muerto. Sí, Ernest Hemingway estaba muerto.

Pregunté. Se había pegado un tiro en la cabeza con una escopeta. ¿Cómo era posible? ¿El mismo que reía a carcajadas en la terraza del Café Kutz? ¿Nuestro santo se había quitado la vida? ¿No era eso quitarnos un poco la nuestra? Eran las preguntas que revoloteaban en mi cabeza de adolescente. No entendía. Hemingway, de pronto, era en mí una mezcla de miedo y decepción.

Hemingway, en San Fermín.

Empujado por la curiosidad, leí Fiesta. Fue la primera vez que entendí el poder de la literatura. Aquella historia, aquel mundo imaginado en la cabeza de un escritor, podía cambiar una ciudad para siempre. Lo admiré con todas mis fuerzas y, desde entonces, he querido saber más de él. Cada novela, cada reportaje, cada biografía. En busca de una reconciliación.

Hace unos meses viajé por primera vez a La Habana. En un Ford de los años sesenta, puse rumbo a su casa de los días felices, Finca Vigía. Está, más o menos, tal cual la dejó. No se puede entrar, pero uno puede asomar la cabeza por cada ventana. Hemingway escribía de pie. Ahí estaba su máquina, su lugar en el dormitorio. También sus insectos dedicados, su biblioteca; las cabezas de los animales cazados colgando de las paredes.

Así que me fui empapando de “Papa Hem” y sus garbeos por Cuba. Imbuido de un cinismo similar al nuestro, el del que pasea disfrutón por un país empobrecido y dictatorial. Había escopetas en casa de Hemingway. Pensé en su final, en esa imagen que me atormentaba y que me enemistaba a ratos con mi santo. Alguien me dijo que, para comprender, tenía que saber acerca de la guerra de Hemingway.

Hemingway, en su casa de Cuba.

Como ocurre con tantas cosas, en cuanto aterricé en Madrid, lo dejé pasar. Las mejores historias son las que no se planifican. A veces es difícil dejar pasar, dejarse sorprender. A veces es difícil vivir así, vivir de verdad.

Hasta que, el finde pasado, me topé con un cartel en el Teatro del Barrio: “Hemingway, enviado especial”*. A partir de un texto de Mario Hernández –nutrido a su vez de los reportajes bélicos del propio Hemingway–, José Fernández interpretaba al Nobel. Un monólogo, un hombre solo en un escenario.

No soy demasiado amigo de ese tipo de obras. Porque no vale el aprobado. Para que funcione, el texto debe ser sobresaliente y la interpretación también. Entramos. Había un círculo de arena en el suelo, una máquina de escribir y una botella de whisky. De repente, salió él. Un hombre delgado, un hombre joven, de treinta años menos que el Hemingway que pretendía interpretar. Pero comenzó a hablar. Y sí, era Hemingway. Era verdad. La magia del teatro.

En calzoncillos y camiseta de tirantes, Hemingway estaba sentado en un butacón con la escopeta entre las manos. Antes de suicidarse, recuerda sus días de guerra. En concreto, sus días de guerra en España, que fueron los más intensos. Comenzaba la historia tal y como la dejé: entender la guerra del escritor para entender su final.

Hemingway fue a Madrid para "defender al mundo de las garras del fascismo", decían los periódicos. Pero era mentira. Hemingway fue a Madrid porque necesitaba una historia que escribir. Su nombre literario había entrado en decadencia. También fue a Madrid para emborracharse, follar y forrarse.

Se presentó en el Hotel Florida con un contrato para cobrar un dólar por palabra. Era mucho si se comparaba con el resto. Pero quizá no era tanto: Hemingway era uno de los mejores e iba a jugarse la vida. Porque viajaba al frente. Porque estuvo en España cuatro veces mientras duró la guerra. Porque visitó Madrid, Barcelona, Valencia, Teruel.

Pero Hemingway tenía poco que ver con el mito de la República. Fue acompañado de Sidney Franklin, un torero famoso en Brooklyn. Lo alojó en la antesala de su suite y le encargó hacer acopio de todo el Johnnie Walker que encontrara. Madrid se moría de hambre, pero la cantimplora que Hemingway llevaba a la cintura siempre estaba llena.

–¿Eres antifascista?

–Sí.

–¿Eres comunista?

–No.

Esta respuesta, tan henchida de sentido común, rompía los esquemas de muchos entonces y sigue rompiendo los de algunos hoy. Hemingway era antifascista, no por una cuestión de credo, sino por una cuestión empírica. Había estado dos veces con Mussolini, 1922 y 1923, justo cuando "Il Duce" acababa de alcanzar el poder. Una rueda de prensa y una entrevista. Le dio miedo. Vio lo que venía.

En el Madrid del 37, Hemingway era un mito. Igual que en la Pamplona de San Fermín. Sus admiradores creían que había sido combatiente en la Gran Guerra, pero su papel fue el de conductor de ambulancias. Aunque no escribía lo que quería, sí decía lo que quería. Era como si tuviera bula. Por ejemplo, bromeó así cuando le dijeron que en el Chicote sublevado de San Sebastián las copas eran mejores que en el Chicote de la Gran Vía: “Me gustaría estar al otro lado”.

Hemingway hablaba en el escenario. Y nos íbamos enterando de todo esto. Nos lo estaba contando él. Con las venas marcadas en el cuello, con la mirada perdida en la oscuridad, con el sudor cayendo por la camiseta de tirantes. Eran sus propios recuerdos.

José Fernández es Hemingway en el Teatro del Barrio.

El escritor se valió de la guerra para armar la mejor de sus novelas: Por quién doblan las campanas. Es llamativa la paradoja: sus artículos eran de cartón por obligaciones propagandísticas y su novela fue de verdad. Porque en los primeros sólo mataban unos. Y en lo segundo mataban todos.

Hemingway se pasaba a las filas enemigas en Segovia y luego daba la información obtenida a los republicanos. Quería saber cómo era la vida en el territorio conquistado por los fascistas. El espionaje era el peaje que debía pagar para luego novelar con eficacia.

Cuando entregó el libro, avisó a su editor, Maxwell Perkins: “En combate yo era fiel a un bando, pero terminada la guerra soy un escritor. No un escritor católico o un escritor del Partido, o cualquier otra clase de escritor preacondicionado”.

Las crónicas bélicas de Hemingway, pese a su propagandismo, son fantásticas. Porque las imágenes, exageradas o no, nos transportan a aquel tiempo. Y porque en esos papeles se hablaba como se hablaba de veras en la calle. De hecho, el cometido de su torero borracho, además de conseguir el whisky, era anotar la jerga de la calle. “Dictáfono humano”, lo llamó Hemingway. Su pregunta al entrevistado siempre era: "¿Y tú qué hiciste?".

Hemingway, en el Frente de Teruel, en la mítica fotografía de Robert Capa.

Fue tal la obsesión del escritor por obtener la verdad de aquellos hombres que mantuvo las amistades que más le repugnaron. Por ejemplo, con un jefe soviético que le contaba cómo fusilaban a cualquier sospechoso de traición. Eso, por supuesto, no estuvo en los reportajes, pero sí en Por quién doblan las campanas.

También mantuvo a su cargo a trabajadores que le ponían en riesgo, como David, aquel chófer anarquista que no sabía conducir. Hemingway decidió turnarse al volante con el torero borracho para mantener a aquel chaval cerca, en el asiento de atrás, porque no tenía ni puñetera idea de conducir, pero decía los tacos como nadie. Era la voz de esa España. La voz que necesitaba.

Envió sus crónicas, se forró. Bebió, folló. No salvó a Madrid del fascismo, pero encontró su gran novela. La tuvo terminada poco después de que empezara la Segunda Guerra Mundial.

Hemingway era feliz en guerra. Como ese día en que, mientras contaba al resto de corresponsales por qué en el Hotel Florida nunca caería una bomba, un explosivo alcanzó el tejado y derrumbó parte del techo del salón.

Era una vida de estímulos. Una escritura orgásmica. Todo pasaba de la existencia al papel con inusitada facilidad. En el escenario, vimos a un viejo que recordaba la guerra. Vimos a un viejo que ya no podía vivir como antes, que ya no podía escribir como antes. Porque las dos cosas, en su caso, iban unidas. “¡No me funciona el detector de mierda!”, gritaba borracho, de pie, frente a la máquina de escribir.

Un día, cansado de no poder vivir como si todo fuera una explosión, agarró la escopeta. “Para disparar bien, primero debes calmarte por dentro, como si estuvieras en una iglesia y creyeras en algo”. Murió como escribió. En busca de una experiencia visceral. Todo esto quizá sea muy literario. Seguro que lo es. Pero yo lo vi en el escenario... y era verdad.

*"Hemingway, enviado especial" es un texto de Mario Hernández interpretado por José Fernández en el Teatro del Barrio. La última función esta temporada será este domingo 11 de noviembre a las 20:30.