El Cultural

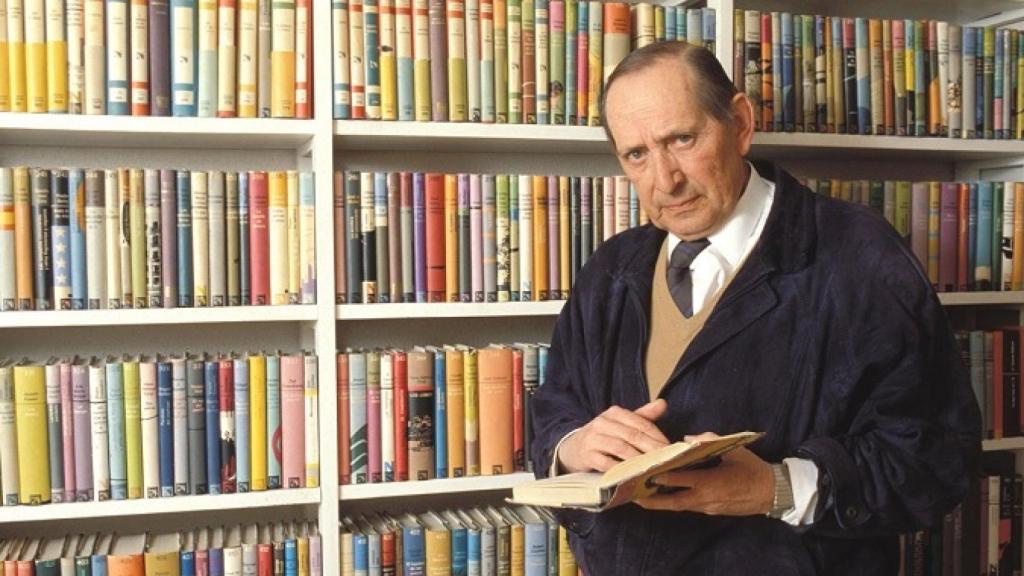

La Castilla vacía de Miguel Delibes

El escritor pensaba en la Castilla impregnada de historia y sueños, donde el hombre se siente compenetrado con la tierra y con sus costumbres

Suelo decir que vivo en un pueblo de la provincia de Madrid, pero mi pueblo, con ocho mil habitantes, no es uno de esos pueblos de la Castilla vacía que aparecen en algunas novelas de Miguel Delibes. Mi casa está en las afueras, mirando a un pequeño valle con un arroyo –a veces, seco– escoltado por sauces, fresnos y olmos. A lo lejos, una carretera frustra la impresión de haber dejado atrás la estridencia de la ciudad. Algunos días, fantaseo con marcharme a vivir a uno de esos pueblos de la Castilla vacía donde podría disfrutar de un contacto más estrecho con la naturaleza y de mayores dosis de silencio y soledad. Eso sí, no ignoro que mis fantasías pueden chocar con una realidad que no se parezca a mis elucubraciones. ¿Cómo se vive realmente en la Castilla vacía? ¿Prevalecen la frustración y la desesperanza? ¿Todos sueñan con emigrar? ¿O algunos son felices, sin pensar en cambiar de paisaje? Miguel Delibes sostenía que no podría vivir fuera de Castilla, donde había ambientado gran parte de sus libros. No pensaba en la Castilla trágica que fascinó a Unamuno y Antonio Machado, sino en la Castilla impregnada de historia y sueños, tradición y anhelos, donde el hombre no se siente desplazado o inadaptado, sino firmemente compenetrado con la tierra y con sus costumbres.

Para Delibes, Castilla no es un territorio atrasado y estéril, sino un lugar que atesora una sabiduría ancestral. No es una región homogénea, sino con notables contrastes. Hay una gran diferencia entre la estepa y la sierra, las grandes ciudades como Valladolid y Burgos, con un pasado egregio, y los pueblos, despoblados y pobres. Los islotes de prosperidad, por muy ilustres que sean, no pueden ocultar la agonía de una región situada al filo de la desertización. En Esta es mi tierra, un memorable programa televisivo donde los escritores hablaban de su patria chica, Miguel Delibes se ocupó de Valladolid y Castilla. Corría el año 1982. Ya entonces afirmó con su voz serena y algo seca, de viejo castellano escrupulosamente fiel a un sentido del pudor transmitido de generación en generación, que “la Castilla mítica y milenaria pobladora de mundos –más trescientos millones de seres hablan nuestro idioma– apenas tiene ya energías para poblarse a sí misma”. El declive geográfico de los pueblos castellanos parece imparable. ¿Qué consecuencias tiene esa catástrofe silenciosa? La España vacía no es solo una fórmula feliz que ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, sino la expresión que refleja la decadencia y extinción de una cultura y un estilo de vida. Algunos pensarán que es el inevitable precio del progreso, pero cabría preguntarse qué es el progreso. ¿Un incremento en la capacidad de consumir? ¿Una creciente dependencia de la tecnología? ¿Una mejor planificación del tiempo?

En 1978, Miguel Delibes publicó El disputado voto del señor Cayo, una novela breve que narraba la campaña electoral del año anterior, cuando los partidos recorrían la geografía nacional buscando el apoyo de los electores. Se trataba de las primeras elecciones después de cuarenta años de dictadura y la sociedad aún no había desarrollado la cultura política de los países acostumbrados a las libertades democráticas. Delibes contrasta la perspectiva de Víctor, candidato a diputado por un partido de izquierdas –probablemente, el PSOE-, y sus ayudantes –Laly y Rafa- con la del señor Cayo, alcalde de un pueblo de la sierra con solo tres habitantes. Cayo vive con su mujer, una campesina muda, y recuerda con nostalgia los buenos tiempos, cuando el pueblo contaba con cuatrocientos habitantes, pero no se considera desgraciado ni abandonado por sus hijos, que emigraron hace tiempo. Solo le amarga la vida su único vecino, que no cesa de causarle desgracias, como ahorcar a su gata. No porque le molestara, sino para hacerle sufrir.

La España a garrotazos de Goya no es una estampa de otra época, sino una realidad que ha llegado a nuestros días. Los españoles no han aprendido a convivir. No se tolera la diferencia y la discrepancia se considera una ofensa. ¿Se puede acusar a Miguel Delibes de un pesimismo excesivo? Testigo de su época, conoció los estragos de la violencia ultraderechista y el terrorismo separatista. Ambas fuerzas hicieron lo posible para malograr la Transición. Su actividad destructiva solo fue posible porque amplios sectores de la sociedad aún simpatizaban con el franquismo o fantaseaban con una revolución anticapitalista. Víctor y sus compañeros sufrirán el ataque de un grupo de extrema derecha mientras intentan convencer a Cayo de que vote su candidatura. Golpeado con cadenas, el candidato izquierdista se lamentará, comentando: “Esto no tiene remedio”. Sin embargo, lo peor es que Cayo, al que ha aprendido a estimar tras unas horas de charla, también odia. “Odia como nosotros”, gimotea. Ya no se trata solo de política. Es algo cultural y quizás racial. Miguel Delibes quizás se despeña por el pesimismo, atribuyendo al español una irreversible predisposición a la violencia, pero la polarización de la política nacional en la última década parece darle la razón.

En su espléndido comentario a Furtivos, de José Luis Borau, Mario Vargas Llosa sostiene que el mundo rural es violento, represivo y atávico. Por el contrario, la ciudad es un escenario de tolerancia, libertad y progreso. Su punto de vista no puede estar más lejos de la visión de Delibes, según el cual un pueblo está hecho a la medida del hombre, no como la ciudad, cuyo tamaño e impersonalidad propicia el desarraigo y la incomunicación. En una ciudad, los hombres arrastran cierto sentimiento de orfandad, algo que no sucede en los pueblos, donde el sentimiento de pertenencia crea fuertes lazos, al menos hasta un pasado reciente. En El disputado voto del señor Cayo, los personajes de procedencia urbana son estúpidos, vanidosos y oportunistas. Víctor, que ha pasado años en las cárceles franquistas, quizás es el menos deleznable, pero vive encerrado en consignas que le alejan de la realidad. Laly es una feminista que no cesa de soltar soflamas, incapaz de entender la psicología de las mujeres de generaciones anteriores. Rafa flirtea con ella y no dice más que majaderías salpicadas de mal gusto y arribismo.

Por el contrario, Cayo es un hombre sincero, irónico y cabal. Su mente es primitiva y simple, pero no es idiota, sabe disfrutar del día a día y está perfectamente adaptado a su entorno. Desconoce el aburrimiento y no es entrometido ni chismoso. Tiene una dignidad sencilla, sin alardes ni fisuras. Con una perspectiva racional de las cosas, no se deja atormentar por ideas dañinas. Sabe que ya no puede vivir mucho, pero no piensa en la muerte. Todas sus energías están concentradas en la vida, en el día a día, en las tareas que llenan su tiempo, protegiéndole del hastío y la melancolía. No echa nada de menos. No es ambicioso. Se conforma con lo que tiene. En cierto sentido, practica una ética del desprendimiento, no permitiendo que las cosas banales le quiten el sueño. Se puede decir que es un estoico con una sabiduría elemental, un hombre que ha aprendido de sus experiencias, depurando su espíritu hasta alcanzar el equilibrio y el bienestar. Algunos dicen que no sabe hacer una “O” con un canuto, pero conoce cada milímetro de su entorno y aprovecha lo que le ofrece. No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Vive de la fruta, los cereales y la miel, pero también de las noches en silencio, las mañanas traspasadas de luz, las tardes trufadas de olores y acontecimientos, como la presencia de un mirlo en un árbol, balanceándose con una alegría infantil, o la parsimonia de un lagarto, tomando el sol sobre una roca.

Lo primero que sorprende a Víctor y sus acompañantes es el paisaje de la aldea de don Cayo. Todo el mundo cree que Castilla es solo cielo, que no hay curvas, como dijo Ortega y Gasset, que es una tierra árida y desamueblada. Como escribe Delibes en Castilla, lo castellano y los castellanos, se ha estereotipa su paisaje, elaborando una imagen inamovible y monocorde: “el mar de surcos, el páramo pedregoso, los sombríos montes de encina, los pueblecitos de adobes, rodeados de bardas, con la esquemática pobeda sombreándolos, los cerros motilones pespunteados por una docena de almendros raquíticos, las dos hileras de chopos flanqueando marcialmente el hilo escuálido, invisible, de un regato”. Esa es la Tierra de Campos, “la Castilla parda, sequiza y planchada”, pero hay otra Castilla, la del norte de León, Palencia, Burgos y Soria, “menos exaltada literariamente”, pero con el verdor y las sinuosidades que preludian las tierras del norte. Cuando Víctor y sus acompañantes se topan con un paisaje de escobas –o retamas- con flores de “un amarillo ardiente, luminoso” y, más arriba, una franja de robles que parece sostener una masa de farallones de color ceniza, se quedan estupefactos. A unos metros, el paisaje se desploma sobre un río, orillado de saúcos y madreselvas. Los colores se hacen más intensos gracias a la claridad del día.

El pueblo de Cayo muestra sus heridas, revelando su abandono: tejados hundidos, cristales rotos, postigos averiados, mala hierba obstruyendo puertas y calles. Las casas de piedra de toba, con galerías de balaústres de madera, apenas se sostienen. Casi no se puede transitar por las calles. Sin embargo, Cayo no se siente desgraciado y nunca se ha planteado emigrar. Familiarizado con la flora y la fauna, no le pesan sus ochenta y tres años. Cuando Laly se indigna porque sigue trabajando en la huerta y cuidando paneles de abejas, le responde que si le quitan eso, no tendría cómo entretenerse. Para él, el trabajo no es una maldición bíblica, sino la única forma razonable de habitar la tierra. En un pueblo, nada se desperdicia. Todo sirve para algo. Las personas aprenden a subsistir, agudizando su ingenio. Durante la Guerra Civil, los vecinos se ocultaban en una cueva natural con la entrada disimulada por una cascada. Ambos bandos se acercaron al pueblo y fusilaron a los de ideología contraria. No hicieron nada más. Caer sobre la gente y matar a los que se les antojaba. Cayo no tiene un ideario político. No es anticlerical, ni franquista. No le interesa lo que pasa en el mundo. O, mejor dicho, solo le interesa su pequeño mundo. No tiene radio ni televisión, pero sí memoria y recuerda las historias del pueblo, que han forjado una mentalidad colectiva, una forma de afrontar la existencia. Su filosofía es muy básica: vive sin permitir que la incertidumbre del mañana arruine tu presente. El instante es lo único que cuenta.

Víctor descubre que habían acudido al pueblo pensando que redimirían a sus habitantes, pero Cayo ha sido quien les ha redimido a ellos, mostrando que el progreso avanza destruyendo viejas culturas. El hombre moderno se cree sabio, pero es un ignorante: “Yo veo una cosa aleteando en el cielo y sé que es un pájaro. Veo una cosa verde agarrada a la tierra y sé que es un árbol. Pero no me preguntéis sus nombres. Yo no sé una puñetera palabra de nada”. Cuando Laly le dice que Cayo es un ser prehistórico con una cultura de la época del Diluvio, le contesta: “¿De… veras te parece más importante recitar Althusser que conocer las propiedades de la flor de sauco?”. Víctor considera que es inmoral intentar sacar a Cayo de su medio para introducirlo en el engranaje de la vida moderna. Al revés que los habitantes de las ciudades, sabe sobrevivir en un entorno de escasez. No hay nada que enseñarle y es absurdo pedirle el voto, pues no necesita a los políticos, que solo venden humo, palabras hueras con el valor de la chatarra.

Después de la peste que ha sacudido el mundo, imponiendo confinamientos que nadie podría haber imaginado, muchos se han planteado volver a los pueblos. El teletrabajo favorece esa posibilidad. Yo vivo en un pueblo desde hace casi veinte años. No es la Castilla vacía, pero sí un lugar más humano que una gran ciudad. Mientras escribo estas líneas, un milano planea en las alturas y el cielo, algo nublado, arroja una luz tenue sobre un mar de grises, ocres y verdes. Solo se escucha el sonido del viento y el canto de los pájaros. Por desgracia, desconozco el lenguaje del campo. Ignoro el nombre de muchas plantas y aún me cuesta diferenciar a una chova de un mirlo, pero no dejo de incorporar nuevas palabras a la forma de expresarme. En la ciudad, siempre me sentí desarraigado. Aquí no. El paisaje que rodea mi pueblo no es una simple estampa, sino un bien espiritual, algo que me sitúa en el mundo y me hace pensar que no soy un ser insignificante y aislado, sino una parte esencial de una trama rebosante de sentido y belleza. Volver a los pueblos, vivir de una forma más modesta y sencilla, podría ser el punto de partida de un renacimiento moral que pusiera fin al desarraigo del hombre contemporáneo, abocado a la soledad y la insatisfacción. En la Castilla vacía, sopla el viento de la utopía, pero a veces no somos capaces de escucharlo porque nos hemos acostumbrado a vivir entre el ruido y la furia.