Image: "Hace media vida, maté a una chica..."

"Hace media vida, maté a una chica..."

El escritor Darin Strauss expía su culpa por haber matado a una compañera del instituto en un accidente a través del libro-testimonio Media vida

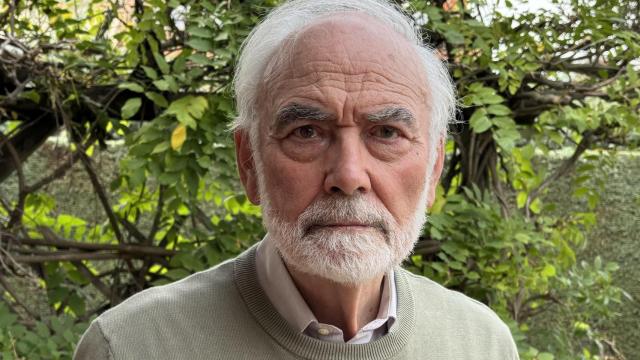

24 julio, 2012 02:00El escritor neoyorquino Darin Strauss. Foto: Archivo

Un día conducía el coche de su padre junto a unos amigos cuando una compañera del instituto se le cruzó con su bicicleta. La chica murió poco después de la colisión. Ha pasado Media vida, expresión que da título al libro, para que el autor, de forma precisa, inmediata y descarnada pudiera exorcizar la culpa a través de este título publicado en el nuevo sello de Siruela, Alevosía. La novela, contada a modo de testimonio, habla de dos sujetos, el de antes y el de después del accidente, ese chaval que tuvo que continuar creciendo, ir a la universidad, enamorarse, casarse, ser padre y convertirse en un escritor conocido mientras que la chica de la bicicleta siempre tendría 16 años y un pantalón corto. El relato, también muy emotivo, conduce al lector por una ruta que lleva, no sin esfuerzo, a la aceptación del drama. El libro, que ahora se publica en España, ha gozado de excelentes críticas entre la prensa americana. A continuación reproducimos las primeras páginas, en las que Strauss narra la forma en la que se produjo el accidente.

Hace media vida, maté a una chica.

Acababa de cumplir los dieciocho, y en la postadolescencia recién estrenada, cuando sales por ahí en coche siempre vas con amigos. Nos dirigíamos a hacer unas cuantas rondas de minigolf. Era mayo de 1988. Con la ventanilla abierta, la brisa hacía de las suyas con mi pelo en la nuca y detrás de las orejas. Nos faltaba un mes para graduarnos en el instituto. Yo iba al volante. Un poco más delante, en el arcén de la derecha, un par de ciclistas minúsculas se encorvaban sobre sus manillares. El horizonte era el modesto perfil de mi ciudad pintado a acuarela. Compartíamos entre todos una carretera de cuatro carriles; las bicicletas circulaban en la misma dirección que mi coche. Piernas desnudas pedaleando bajo un largo cielo. Creo que estuve jugueteando con la radio. ¡Eh!, ¿qué canción es esa? Pues a subir el volumen. Entonces, una de las ciclistas hizo algo. Es lo único que recuerdo: una dificultad inesperada a mi derecha. Mi Oldsmobile se mantuvo lejos en el carril de la izquierda. Después de un par de bandazos, la ciclista invadió la calzada con la rueda delantera, a unos nueve metros delante de mí. Mis neumáticos cubrieron el trecho que nos separaba.

A continuación, la bicicleta hizo un giro brusco hacia el carril izquierdo y mi imprevisto coche. En el parabrisas apareció con toda claridad una melena rubia oscura. Recuerdo una especie de curiosidad mecánica sobre por qué estaba sucediendo aquello y qué podía significar.

Este momento ha sido una especie de gigante borroso durante toda mi vida. Soy capaz de recordar segundo a segundo todo lo anterior. La radio; los amigos; los planes de jugar al minigolf, la alternativa de ir sencillamente a la playa; la distancia entre el coche y la bicicleta acortándose: aún podía ocurrir cualquier cosa. Pero soy incapaz de ver lo que viene a continuación; ese instante se encoge de hombros, baja la cabeza y se esfuma.

Y entonces es demasiado tarde. Doblo el antebrazo para protegerme los ojos. El copiloto grita. Imagino mi pie desapareciendo bajo el salpicadero, tratando de pisar el freno, estirándose más allá de lo que puede llegar cualquier pierna real. Sin embargo, el capó de mi Oldsmobile chocó con Celine Zilke a sesenta y cinco kilómetros por hora. Su cabeza resquebrajó el parabrisas. Recuerdo cómo el reflector amarillo de los radios de su rueda, un destello inútil, trepó por la pendiente de cristal hasta el techo.

Mi coche se encaramó a la mediana cubierta de hierba. Y entonces debí de hacer las cosas normales que hace un conductor. Encender las luces de emergencia, parar el coche cuanto antes, apagar el motor; debí de apearme sobre la hierba vestido con camiseta y pantalón corto. Sencillamente no guardo el recuerdo de cómo llegué allí.

Celine Zilke, la chica a la que maté, tenía dieciséis años y siempre los tendrá. Y yo la conocía: Celine iba a mi instituto. Le faltaba solo un curso para acabar la secundaria. La veo con un pantalón corto azul jugando al hockey; Celine era ese tipo de chica dinámica y atlética a la que siempre imaginas en pantalón corto. O la veo instalada con sus amigas en los bancos de hormigón junto a la entrada de la cafetería, o tomando notas a vuela pluma en la clase de oratoria a la que asistíamos los dos. Celine se sentaba al lado de la ventana.

Al echar la vista atrás, lo que más me llama la atención es su juventud.

Caminé hasta donde Celine yacía en la carretera. No sabía a quién había atropellado y mucho menos que habíamos tenido una colisión grave. Pensaba en cosas como brazos rotos y de meterme en problemas con mis padres. Luego llegué a su lado y advertí la peculiar quietud de su cara. Esa quietud la transformaba, ni siquiera la reconocí. Los ojos estaban abiertos, pero su mirada no parecía alcanzar más allá de un par de centímetros. Esa apertura que no se proyecta hacia fuera es la imagen que tengo de la muerte: todo presente y no hay nada. Celine yacía en el tibio asfalto en ángulos oblicuos: un brazo doblado hacia arriba y hacia fuera, un pie bajo la otra rodilla. Tenía estampada en la piel, entre las cejas, una pequeña herradura púrpura de sangre.

-Creo que quizá esté herida -dijo mi amigo Dave.

No sabíamos si de sus labios pálidos y entreabiertos salía vida. Quizá esté herida puede parecer una perogrullada al leerlo ahora, pero no lo era aquella mañana mientras rodeábamos a Celine. Tenía una expresión relajada, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Sin embargo, sentí que se me aceleraba la respiración. Y eso es lo único que sentí.

El primer acto de una tragedia está plagado de figurantes: testigos que tuercen el gesto, policías que garabatean en sus libretas y hacen llamadas de radio, personal sanitario de urgencias que despliega el equipo, tubos y aparatos.

Debí de arreglármelas para preguntar qué tal estaba Celine, porque en determinado momento un policía me dijo que estaba inconsciente pero resistiendo. Recuerdo que se hablaba de un paro cardíaco, de que venía hacia allí un helicóptero de evacuación médica para trasladarla al hospital.

Tenía la confusa sensación de que todos estaban reaccionando adecuadamente ante lo que con toda evidencia era una crisis. Pero aún no pensaba que hubiera motivos para abandonarse al pánico. Esto se podía arreglar; estaba arreglándose. A pesar de todo, había tenido la precaución de no situarme en ningún lugar desde donde pudiera ver de nuevo a Celine; su expresión de aparente serenidad ensimismada, su postura antinatural.

La policía había cortado el tráfico de la autopista en ambos sentidos. Mis amigos hacían breves apariciones en calidad de observadores, comentaristas, o solo para pasarme la mano por la espalda. Qué raro que en la vida normal nos toquemos tan poco, pensé. El tráfico, entonces lo comprendí -había empezado a pensar en abstracto-, es una especie de río atestado de peces, un impetuoso torrente, y a nosotros nos habían sacado a la orilla de un tirón y nos habían obligado a secarnos al sol. Me había convertido en una de esas escenas junto a las que había pasado de largo un centenar de veces en la autopista, el foco de la curiosidad de mil desconocidos.

Así son las conmociones. Puedes tener estas percepciones claras y egocéntricas a la vez que vas de aquí para allá sin mirar a la verdad que yace solitaria en la carretera.

El recuerdo más bochornoso de aquel día se produjo cuando dos chicas adolescentes salieron de uno de los coches detenidos en las inmediaciones. Oí el ruido sordo de las puertas al cerrarse. Y después las dos chicas se acercaron caminando sobre la hierba. Eran sexis y no de mi instituto. Las dos llevaban pantalón corto y camiseta blanca de tirantes; con optimismo, una olía a aceite bronceador.

-Hola -dijo-. ¿Eres de los del accidente? -Su voz era una mezcla de aprensión y curiosidad indiscreta.

-Sí -dije.

-¡Jo!, vaya.

-Pues sí.

-¿Estás bien?

-Sí -dije-, estoy bien, gracias. -Y me alejé.

Habiendo reconocido mi propia importancia y dramatismo, y sintiendo todavía sobre mí la mirada de las chicas, caí de rodillas y me tapé la cabeza con las manos; los dedos entre las orejas y las sienes, como un hombre que acaba de ganar el Open de Estados Unidos. Este plagio de reacción "emocional", representado para unas chicas a las que no volvería a ver, es la cosa más repugnante de aquella tarde.

-Eh -dijeron las chicas, regresando hacia donde estaba-. Ya sabes que no ha sido culpa tuya.

Ni siquiera asentí; tan solo me levanté y me alejé de ellas pavoneándome, con los hombros echados hacia atrás; me acerqué al revuelo que rodeaba a Celine, el revuelo del que estas chicas quedaban excluidas. Solo lo puedo explicar así: aún había una desconexión entre la realidad de lo que estaba sucediendo y mi persona.