Image: La Historia de los Judíos, II. Pertenencia: 1492-1900

La Historia de los Judíos, II. Pertenencia: 1492-1900

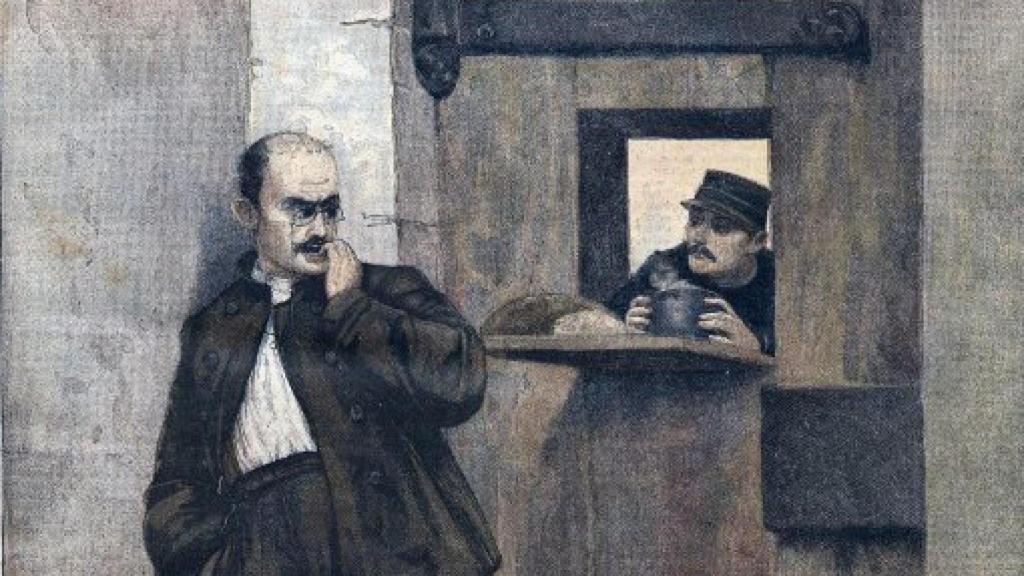

Ilustración de la portada de Le Petit Journal de 1895 que muestra a Dreyfus en prisión

Historia de los Judíos, II. Pertenencia: 1492-1900, de Simon Schama (Londres, 1945), es en realidad el relato de una sucesión de exilios. Los judíos nunca pertenecieron lo bastante a ningún sitio como para evitar su denigración como parásitos, buitres, usureros y traidores. “Se nos han pegado como sanguijuelas”, escribía el polemista francés Georges-Marie Mathieu-Dairnvaell en la década de 1840; no eran más que “vampiros, carroñeros por naturaleza”. Así era el léxico corriente del odio antijudío durante el periodo abarcado por Schama en Pertenencia: fogonazos de aversión desde Mantua hasta Praga, pasando por el Vaticano y Berlín, con pocas variaciones. El vilipendio antijudío representaba su “castigo perpetuo por el pecado de la crucifixión”, asevera el autor. Los judíos son los asesinos de Cristo. Su sitio es el gueto, no la ciudadanía. El libro empieza más o menos en la época de la Inquisición española y termina con el caso Dreyfus en un viaje circular de 400 años que acaba volviendo a la misma cuestión judía. Al final, Theodor Herzl responde a la pregunta con su visión sionista de un “hogar destinado a ser un refugio seguro para el pueblo judío”. En opinión del austrohúngaro, cuyo panfleto El Estado judío se publicó en 1896, era necesario un hogar porque se había demostrado que a los judíos “no les servía de nada ser patriotas leales”. Solo en su propio Estado dejarían de ser parias. Es difícil leer las 900 páginas del libro y no llegar a la misma conclusión. No había patriota judío, fuese rico o pobre, que estuviese seguro. La suerte del francés Alfred Dreyfus, un oficial leal acusado falsamente de traición, era siempre una posibilidad. Pensar lo contrario, un ejercicio de autoengaño. La expulsión, el encarcelamiento o algo peor acechaban como una amenaza permanente. En 1789, un siglo antes de Herzl, parecía que la Revolución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre anunciaban una nueva era. Ese año, Mirabeau sostuvo que “en la iglesia, los hombres son católicos, y en la sinagoga, judíos, pero en todos los asuntos civiles son patriotas de la misma religión”. Los judíos escucharon el mensaje liberador. Fuera de los shtetls y en la vida europea corriente apareció, como correspondía, el nuevo judío-ciudadano. A lo largo del siglo XIX, los judíos prosperaron en los negocios y las profesiones. Se convirtieron en médicos y abogados, incluso en políticos y oficiales del Ejército, para acabar descubriendo que ser aceptados a medias en la sociedad cristiana podía ser más peligroso que ser rechazados. Visto retrospectivamente, el ardiente patriotismo de los judíos tenía un tinte patético y lastimero. La asimilación, la conversión incluso, no les serían de ninguna ayuda cuando cambiase la marea. En un pasaje con inquietantes resonancias de la actual fiebre reaccionaria xenófoba que se propaga a poco más de un cuarto de siglo de la euforia que acompañó a la caída del Muro de Berlín, Schama afirma: “El momento de la emancipación judía resultó terrible para sus beneficiarios, si bien no fueron ellos los que lo eligieron. Llegó justo cuando la fugaz llama del cosmopolitismo de la Ilustración, la fraternidad universal, se había extinguido. En el segundo cuarto del XIX, la resistencia al dominio de la máquina adoptó la forma de un culto militante a la historia, la religión, la naturaleza y la nación, contra el cual los judíos parecían personificar lo contrario: un pueblo indiferente a las fronteras, una raza que estaba en todas partes y en ninguna”. Las llamas de la liberación se apagaron y regresó el chivo expiatorio. Nada bajo el sol era lo que parecía. Pertenencia, por tanto, no es un título irónico, sino el dilema medular de los judíos a lo largo de esos cuatro siglos, su meta constante (y su constante preocupación), ni alcanzable del todo, ni -así lo parecía- definitivamente inalcanzable. Schama trata el tema de manera cinematográfica. Crea escenarios de gran viveza y escribe con un vigor infatigable. Pocas estadísticas, por no hablar de síntesis globales, lastran o retienen el desarrollo en cascada del relato de este virtuoso. El efecto es caleidoscópico, aunque a veces desconcertante.

A finales del siglo XVIII, un judío alemán llamado Moses Mendelssohn, alumno de un rabino de Dessau, abordó el espinoso dilema judío. En su obra Jerusalem o acerca de poder religioso y judaísmo sostenía que nada en los preceptos judíos impedía -en palabras de Schama- “a un judío practicante ser al mismo tiempo un ciudadano escrupuloso”. Mendelssohn decía: “Permítase a cualquiera hablar como piensa, invocar a Dios a su manera, y buscar la salvación donde crea, mientras no perturbe la paz pública y actúe de acuerdo con las leyes civiles. No se permita a nadie ser examinador de corazones y juez del pensamiento”. En expresiones de liberalismo como estas, deudoras de Locke y de Hobbes, la influencia de la Ilustración es palpable. Aun así, la tolerancia siguió siendo esquiva. Para la Europa cristiana, el judío fue siempre el extraño. En Estados Unidos las cosas eran diferentes. En apariencia, la Constitución daba libertad a los judíos. Esto, por supuesto, no era toda la verdad. El pecado original estadounidense de la esclavitud arrojaba una terrible sombra. Tampoco en el Nuevo Mundo el antisemitismo desapareció de la noche a la mañana. Según Schama, la Orden 11 de 1862 de Ulysses S. Grant, que expulsaba a todos los judíos de su jurisdicción militar con el argumento de que pasaban artículos de contrabando a los confederados, apestaba a prejuicio del Viejo Mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX, millones de judíos europeos fueron en masa a Estados Unidos huyendo de los pogromos. Buscaban una oportunidad y la protección de la ley. No podían saber lo que iba a suceder en el continente que dejaban atrás. Herzl, en cambio, tenía una poderosa intuición. Para que el sionismo arraigase, escribió, “tendremos que hundirnos aún más, ser aún más insultados, escupidos, ridiculizados, azotados, expoliados y masacrados”. En Austria, Herzl vaticinó que “la gente se dejará intimidar por la turba vienesa y entregará a los judíos. Nos matarán”. Estas eran las sombrías y proféticas cavilaciones que precedieron a El Estado judío y el primer Congreso Sionista celebrado en 1897. Sin embargo, ni siquiera Herzl pudo prever la matanza industrializada del Holocausto, la sombra muda que se cierne sobre las páginas del libro. Tampoco podía imaginar que, en 1948, su sueño se haría realidad con la fundación del moderno Estado de Israel. Ni que el sionismo que él describía en Basilea como un “movimiento moral y humanitario” sería empujado con el tiempo hacia el nacionalismo mesiánico por el violento enfrentamiento con los árabes de Palestina, aún hoy sin resolver; o de qué manera el ejercicio judío del poder pondría a prueba la ética misma que los unió a su Dios. Al final, la existencia de un Estado judío ha tenido un alto precio: el exilio de otro pueblo, los palestinos. Más de medio siglo de ocupación de la Franja de Gaza ha corroído la democracia israelí. No era un proceso inevitable y todavía es reparable. Sin duda, serán temas destacados en el próximo volumen de Simon Schama. En una época en la que el antisionismo simplista se desborda a veces para convertirse en antisemitismo sin ambages, Schama hace una elocuente defensa de por qué los judíos necesitaban un pedazo de tierra en el que sentirse en casa. © The New York Times Book ReviewPertenencia