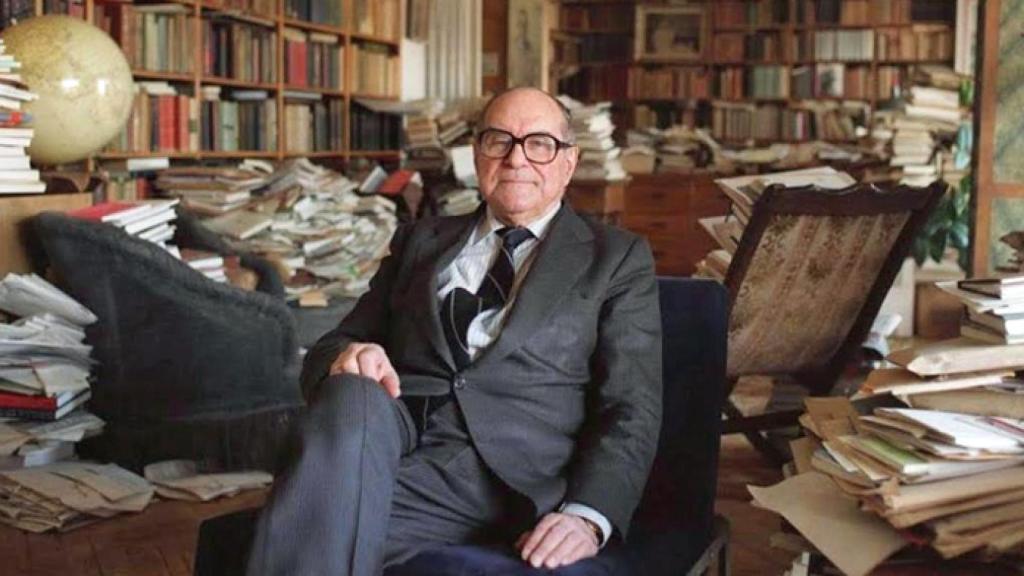

Julian-Marias

Julián Marías: un intelectual ante la Guerra Civil española

El filósofo pudo haber hecho carrera en la dictadura franquista, pero no quiso sacrificar sus convicciones liberales

Nadie puede acusar a Julián Marías de connivencia con el franquismo. Reclutado por el ejército republicano, su miopía le salvó del frente, pero colaboró con el esfuerzo de guerra, trabajando en el servicio de traducción y publicando artículos en Hora de España. Partidario del Consejo Nacional de Defensa presidido por su maestro Julián Besteiro, que asumió el gobierno provisional de la República tras el golpe militar del coronel Casado, escribió varios editoriales para el ABC republicano, apoyando su iniciativa de buscar una paz negociada con los sublevados que evitara o atenuara las represalias. Después de la guerra, fue denunciado y pasó varios meses en la cárcel. Liberado gracias a la intervención de varias personalidades, como Camilo José Cela, el sacerdote Manuel Mindán Manero, el filósofo del Derecho Salvador Lissarrague Novoa y la familia Ortega, no se le permitió presentar el doctorado hasta 1951.

Se le ofreció impartir clases en la universidad, con la condición de que jurase lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento, pero se negó, asumiendo que nunca podría materializar su vocación pedagógica en el aula. Lejos de desanimarse, desarrolló una fecunda labor de conferenciante, traductor y escritor. Julián Marías pudo haber hecho carrera en la dictadura franquista, pero no quiso sacrificar sus convicciones liberales y no quiso colaborar con un régimen que jamás hizo nada para impulsar la reconciliación entre los españoles. Eso no impidió que cayera en un progresivo olvido acentuado por el auge de la deconstrucción y la posmodernidad, dos de las modas más funestas de la filosofía reciente. Sin embargo, sus reflexiones no han perdido frescura ni actualidad. Su estilo es una admirable plasmación del imperativo orteguiano de claridad, rigor y elegancia.

En la primavera de 1980, Julián Marías escribió un breve ensayo titulado La guerra civil ¿cómo pudo ocurrir? El texto se publicó originalmente en la obra colectiva La guerra civil española, coordinada por Hugh Thomas. Después, Marías lo ampliaría y lo incorporaría a España inteligible. Razón histórica de las Españas (1985). En 2012, Fórcola publicó de forma independiente el perspicaz y necesario ensayo de Marías, acompañado de un prólogo de Juan Pablo Fusi y una atinada selección de fotografías. Sorprende la vigorosa lucidez de apenas cincuenta páginas, donde ya se lamenta en los primeros párrafos que el partidismo continúe desfigurando la realidad, ofreciendo una perspectiva falsa o insuficiente de los hechos. Julián Marías habla del creciente predominio de una investigación objetiva y veraz sobre la guerra civil española, pero cuarenta años más tarde aún perviven las deformaciones interesadas.

El ejercicio de la memoria histórica aún no ha logrado ese clima de ecuanimidad y autocrítica que pondría de manifiesto la madurez democrática de nuestra sociedad. Se prefiere la apología al análisis, la exaltación a la clarificación, el vituperio a la compresión. Se ha dicho que la guerra civil fue inevitable, pero Marías opina que no es cierto y lo hace con la autoridad del testigo que vio los acontecimientos desde la primera línea. “A nadie se le hubiera pasado por la cabeza –escribe-, incluso después de proclamada la República, que España pudiese dividirse en una guerra interior y destrozarse implacablemente durante tres años”. Marías utiliza la expresión “anormalidad” para referirse a una conmoción social e histórica cuyos frutos envenenados aún ensombrecen nuestra vida nacional. La responsabilidad de esa catástrofe corresponde –en primer término- a los sublevados, pero –en segundo término- hay que señalar la culpa de los que la desearon, pues entendieron que sus objetivos solo podrían materializarse mediante la revolución, es decir, por medio de una guerra civil.

“La única manera de que la guerra civil quede absolutamente superada –asevera Marías- es que sea plenamente entendida”. Si renunciamos a esa perspectiva por fidelidad a una ortodoxia política o por intereses particulares, la espiral del odio y la intransigencia quedará abierta, con la posibilidad de volver a sembrar la discordia. Marías aclara que entiende por discordia no la legítima discrepancia, ni la leal oposición, sino “la voluntad de no convivir, la consideración del otro como inaceptable, intolerable, insoportable”. El primer signo de esa letal intolerancia fue la quema de conventos el 11 de mayo de 1931, cuando la República no había llegado a cumplir ni un mes. La reacción del gobierno fue tibia y despectiva, lo cual despertó en la derecha una comprensible desconfianza hacia el nuevo régimen. El odio de clase enrareció aún más el ambiente. Desde las dos orillas, se practicó una oposición destructiva. No se reconoció ningún mérito en el rival. La derecha boicoteó las iniciativas del bienio reformista, incluidas las que redundaban en el bienestar general, como la apertura de nuevas escuelas. La izquierda no aceptó que gobernara el centro-derecha, recurriendo a la violencia revolucionaria. La rebelión del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 consiguió tan pocos apoyos como las revueltas anarcosindicalistas. Su influencia en la convivencia fue moderadamente dañina, pero en cambio la insurrección organizada en 1934 por Partido Socialista, rentabilizada por los separatistas catalanes, fue una “irresponsabilidad máxima” que llevó a “la destrucción de una democracia eficaz y del concepto mismo de autonomía regional. La democracia quedó herida de muerte”.

Los políticos republicanos no lograron mantener la ilusión que recorrió toda España el 14 de abril de 1931. Sus prejuicios decimonónicos (anticlericalismo, federalismo, desconfianza hacia el Estado, apego a las sociedades secretas) impidieron que elaboraran un programa de gobierno sugestivo: “Faltó una retórica atractiva e inteligente hacia la libertad, y su puesto vacío fue ocupado por los extremismos, por la torpeza y la violencia, donde los jóvenes creían encontrar, por lo menos, pasión”. El Partido Socialista sufrió una erosión interna. Los partidarios del socialismo utópico y revolucionario combatieron la moderación burguesa, abogando por una revolución basada en la alianza con los comunistas. La derecha democrática también soportó el acoso de un fascismo minoritario, pero muy activo, que agitaba una mística de la violencia con un trasfondo lírico. A estos factores, hay que sumar los problemas económicos. La Dictadura de Primo de Rivera disfrutó de un momento de prosperidad. Por el contrario, la República tuvo que hacer frente a los efectos de la crisis del 29 en un tiempo donde “Europa era bastante pobre” y “España lo era resueltamente”. Sin seguros de desempleo ni Seguridad Social, los obreros carecían de medios para afrontar la inflación. Las huelgas recurrentes solo agravaron su vulnerabilidad. Las elites se limitaron a proteger sus intereses con egoísmo e insolidaridad.

En ese escenario, se avanzó hacia una agresiva politización, donde España se dividió entre rojos y azules. En plena Edad de Plata de nuestra cultura, las consignas desplazaron a las ideas, y los intelectuales que pedían sensatez y espíritu constructivo fueron despreciados. Defensor de la República en sus comienzos y muy crítico con su deriva hacia el radicalismo y el separatismo, Ortega optó por abandonar la política, convirtiéndose en el rostro de esa tercera España que gozó de tan pocos acólitos. Los sectores conservadores sintieron que se destruían sus señas de identidad. Una prensa irresponsable y demagógica avivó todos los fuegos, creando las condiciones para el incendio final que devastó España. La pereza colaboró con esa tarea destructiva, pues siempre es más fácil repetir lemas y consignas que pensar.

La guerra civil exasperó los enconamientos. En ambas zonas, se condenó a los desafectos, reales, potenciales o imaginarios, sin juzgar sus actos. Sacerdotes, falangistas y derechistas fueron declarados enemigos en la zona “roja”. Incluso los republicanos históricos, como Melquíades Álvarez, fueron considerados “facciosos”y, en algunos casos, pasados por las armas. En la zona “nacional”, cualquier simpatizante del Frente Popular se convirtió en candidato al paredón. Maestros, masones y liberales recibieron el mismo trato que socialistas, comunistas y anarquistas. A todos se les acusó de “rebelión”, invirtiendo el principio de legalidad vigente.No se toleró la neutralidad, ni la autocrítica. La mentira se apropió de las dos zonas, envileciendo la convivencia. Se mostró una especial ferocidad contra los que se negaban a tomar partido, alegando que no hallaban razones para solidarizarse con ninguno de los contendientes. Esos fueron considerados enemigos de todos. Julián Marías cita como ejemplo de dignidad a Julián Besteiro, al que Ortega admiraba.

Ambos bandos hablaban de amor a España, pero los dos se dedicaron a destrozarla. A medida que avanzaba la guerra, la política de deshumanización del adversario se exacerbó hasta el extremo de considerarle como si fuera un extranjero o invasor. Los vencedores de la guerra no renunciaron a la venganza. Se puso en marcha “una represión universal, ilimitada y, lo que es más grave, por nadie resistida ni discutida”. Se perpetuó el espíritu de guerra, lo cual empujó al exilio a millones de españoles. Julián Marías no se muestra partidario de olvidar, pero sí de poner en su lugar la guerra civil. Debe quedar “detrás de nosotros, sin que sea un estorbo que nos impida vivir”. Hay que mirar hacia delante y estar preparados para combatir “el último peligro”. Durante cuatro décadas, la sociedad española vivió bajo la retórica de la Cruzada. Sería trágico que después de esos años de propaganda y manipulación, “nos vuelvan a contar la guerra desde la otra beligerancia, desde las otras mentiras”. Julián Marías emite un juicio demoledor sobre ambas zonas. Unos fueron “justamente vencidos”; otros, fueron “injustamente vencedores”.

Hay otro peligro: el desencanto. Ese sentimiento ya existía en 1976, cuando ciertos sectores de la izquierda afirmaban que la Transición solo había sido una operación de maquillaje para reformar el régimen y no rendir cuentas por los crímenes del franquismo. Para esos descontentos, la convivencia, el que los españoles se abrazaran y caminaran juntos hacia el futuro, resultaba insuficiente. Julián Marías murió en 2005, mezquinamente olvidado por una sociedad que no tuvo la altura de miras necesaria para reconocer su fructífera labor intelectual. No creo equivocarme al afirmar que habría contemplado con infinita tristeza cómo se vituperaba la Transición y cómo se intentaba reescribir la historia, afirmando que las milicias populares luchaban por la democracia y la libertad, cuando en realidad despreciaban la “república burguesa”. Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Desgraciadamente, la posteridad a veces continúa con ese agravio, frustrando la definitiva superación de las heridas del pasado.