Image: La vida y nada más: en los márgenes de la resignación

La vida y nada más: en los márgenes de la resignación

Conflicto social en La vida y nada más.

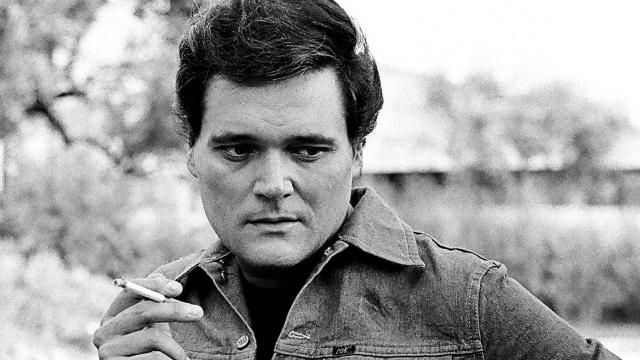

Antonio Méndez Esparza se atreve a describir con apabullante sencillez la odisea negra en Estados Unidos en La vida y nada más, su segundo largometraje. A través de sus imágenes sentimos el dolor de sus protagonistas, auténticos supervivientes.

Las relaciones paterno filiales y los retratos de la marginalidad parecen ser el centro gravitatorio alrededor del cual Méndez Esparza construye sus relatos. Aquí el fuera de campo siempre presente es el de un padre encarcelado que ejerce una suerte de determinismo biológico y social en la vida del desconcertado Andrew (Andrew Bleechington), siempre a un paso de la exclusión social y carne de cañón de penitenciaría. Rodada con extraordinaria veracidad, casi como si el documentalista Frederick Wiseman construyera una ficción sobre las dinámicas de una familia en descomposición o sobre el sufrido amor de una madre hacia un hijo extraviado, La vida y nada más se despliega gentil y suavemente, sin forzar la maquinaria dramática y procurando que todo sea tan creíble como el registro de la propia vida, para ir rompiendo cualquier prejuicio y preconcepción que este tipo de producciones suelen restregarnos como si fueran píldoras morales de conciencia social.

Un orientador social alerta al principio del relato que solo hay tres opciones en la vida: ser libre, estar muerto o vivir encarcelado. Semejante planteamiento existencial definirá las tribulaciones de las criaturas, que se definirán por sus elecciones en la misma medida en que lo hace su pertenencia a la estraficación racial de la sociedad norteamericana. Pero Méndez Esparza no arma un discurso político o sentimental al respecto, no al menos llenando la pantalla de declaraciones pretendidamente humanistas, sino que aísla estampas de cotidianidad y engarza escenas con un asombroso sentido para la elipsis y el ritmo, permitiendo que el propio peso de las experiencias por las que cruzan Regina y Andrew, madre e hijo, acabe por imponer el peso de sus existencias y sintamos sus padecimientos, su dolor y su actitud de supervivientes.

Sentimos frente a La vida y nada más que el cine, efectivamente, reordena la vida eliminando todo aquello que es superfluo, de modo que entra en las escenas cuando la acción ha comenzado y sale de ellas un poco antes de que termine.

Un genuino verismo

Desaparecen los espacios en blanco y las explicaciones y se imponen aquellos instantes, diálogos o situaciones que revelan algo más de los personajes, de lo que sienten y piensan, de cómo avanzan por la vida y construyen (o destruyen) su futuro. Las interpretaciones de ambos actores no profesionales, especialmente la de Regina Williams, añaden un genuino verismo al drama, que se desprende del abuso de la cámara en mano tan caro para los dramas íntimos de este tipo, optando en su lugar para la puesta en escena por la elegancia no intrusiva de los planos fijos, los movimientos ligeros, la invisibilidad del cineasta tras la cámara, en busca de la distancia justa desde la que observar a sus personajes sin invadir su intimidad.En cierto modo, el segundo largometraje de Méndez Esparza, que en sus formas y estilemas apenas guarda relación con el primero, se construye sobre un sentido de resignación social en el que ya no hay lugar para soñar, solo para salir adelante y aceptar los límites que cercan las esperanzas de la comunidad afroamericana en un entorno de perpetua supervivencia. La campaña Hillary-Trump de 2016 y la noche electoral son músicas casi inaudibles al fondo del plano, que se adhiere a la piel de la vida para no soltarla, y esa desconexión de Regina con lo que acontece en la vida política de su país -el himno y el sentimiento patrio protagonizan no sin intención un par de escenas, así como la conducta policial y los protocolos judiciales y carcelarios-, porque está demasiado ocupada en su trabajo y en criar a sus hijos, bien puede lanzar alguna lectura sobre los trágicos designios del despacho oval.

De este modo nos conduce La vida y nada más hacia un conmovedor último plano, que concentra en la mirada y el gesto aletargado de Andrew acaso la indefensión de toda una comunidad, pero también la compasión y la solidaridad que las imágenes reclaman que proyectemos hacia sus vidas. Habría que volver a la película una vez más para encontrarle, si lo hubiera, el sutil grado de manipulación dramática y emocional que el relato ejerce en el espectador, pero un primer visionado arroja la sensación de que nada está sobreactuado, nada sobreinterpretado, nada masticado (un tenso enfrentamiento entre el hijo y el novio de la madre está rodado con ejemplaridad baziniana), que efectivamente es la vida y nada más, para ser observada detenidamente, aquello que permanece encerrado en los márgenes de la pantalla, como los propios personajes atrapados en los márgenes de la América de Trump.

@carlosreviriego