Image: El Estambul de Orhan Pamuk

El Estambul de Orhan Pamuk

El Cultural anticipa los mejores tramos de su último libro

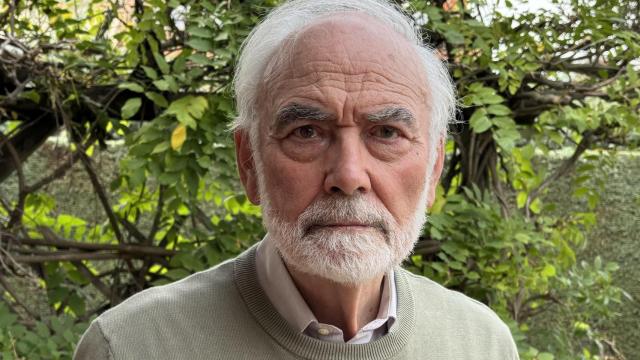

28 septiembre, 2006 02:00A pesar de vivir algunos años en Estados Unidos, Pamuk jamás ha abandonado su Estambul natal. Fotomontaje sobre una fotografía de Boris Rxoessler/EPA-DPA

En un mundo desgarrado por la intolerancia y el fanatismo, Orhan Pamuk (Estambul, 1952) se ha convertido en un símbolo de libertad y cultura. Lo es por sus novelas, en las que narra la díficil relación existente entre los estados laicos y la religión musulmana, y por el juicio de alta traición al que fue sometido por recordar el genocidio armenio perpetrado por los turcos a comienzos del siglo XX. También por libros como el que Mondadori lanza mañana, Estambul. Ciudad y recuerdos, en el que el escritor narra la historia de su familia mientras recorre las callejuelas de su ciudad, se ensimisma en el Bósforo y canta la amargura de sus paisajes y sus gentes. El Cultural le acompaña en estas páginas, anticipo del libro.

En los primeros años de la guerra fría, Turquía, miembro de la OTAN, no quería recordar al mundo la Conquista. Sin embargo, dos años después, en 1955, cuando el gobierno fue incapaz de controlar a las masas que había estando provocando bajo cuerda, fueron saqueados los establecimientos de los rumíes [descendientes de los antiguos bizantinos] y de otras minorías de Estambul. Aquel suceso, en el que se destruyeron iglesias y se mataron sacerdotes, recordó el espectáculo de saqueos y crueldad durante la "Caída" [de Constantinopla] que describen los historiadores occidentales. Los errores de las autoridades turcas y griegas tras la formación de sus estados nacionales, que han tratado a sus minorías como "piezas de intercambio", han conducido a que el número de rumíes [descendientes de los antiguos bizantinos] que ha abandonado Estambul en los últimos 50 años sea superior al de los que lo hicieron en los 50 años posteriores a 1453.

En 1955, después de que los ingleses se retiraran de Chipre y mientras el gobierno griego se preparaba para tomar posesión de la isla entera, un agente de los servicios secretos turcos arrojó una bomba a la casa donde había nacido Atatörk, en Salónica. Cuando Estambul supo de la noticia después de que los periódicos de la ciudad la agigantaran en una edición especial, una muchedumbre hostil a las minorías no musulmanas se reunió en la plaza de Taksim y en primer lugar saqueó y quemó hasta el amanecer los establecimientos de Beyoglu, aquellas tiendas a las que solíamos ir mi madre y yo, y luego de toda la ciudad.

Se puede decir que las bandas de saqueadores que despertaban el terror por la violencia que desataron en barrios donde la población rumí era numerosa, como Ortaküy, Balikli, Samatya o Fener, se portaron tan despiadadamente como las tropas del sultán Mehmet el Conquistador, si tenemos en cuenta que en algunos lugares asal-taron pequeños colmados de rumíes pobres, que prendieron fuego a sus lecherías, que invadieron sus casas y que violaron a jóvenes rumíes y armenias. Mucho más tarde se supo que para poner en marcha a aquellos asaltantes que aterrorizaron la ciudad durante dos días y que convirtieron Estambul en un sitio más infernal que la peor pesadilla orientalista de los cristianos y los occidentales en general, miembros de ciertas organizaciones apoyadas por el Estado les habían dicho que podían saquear con entera libertad.La mañana siguiente a aquella noche que todos los no musulmanes pasaron con el riesgo de ser linchados, las calles del barrio de Beyoglu y la calle Istiklal aparecieron llenas de objetos que habían pertenecido a las tiendas esquilmadas, a las que habían roto los escaparates y reventado las puertas, cosas que los saqueadores no habían podido llevarse pero que habían destrozado con sumo placer. [...] Aquí y allá podían verse bicicletas, coches volcados o quemados, un piano destrozado, los maniquíes rotos de unos almacenes mirando al cielo después de que los tiraran desde el escaparate a la calle cubierta por las telas y los tanques que por fin habían enviado, aunque fuera tarde, para calmar los ánimos.

Como de todo aquello se habló largamente en casa durante años, está tan vivo en mi cabeza con todos sus detalles como si yo mismo lo hubiera visto. Mientras las familias cristianas arreglaban sus tiendas y sus casas, de lo que más se hablaba en la mía era de cómo mi tío y mi abuela corrían de una ventana a otra observando inquietos los acontecimientos al tiempo que las agresivas bandas de saqueadores llegaban ante la puerta de nuestro edificio e iban calle arriba calle abajo rompiendo escaparates y lanzando consignas contra los rumíes, los cristianos y los ricos. Como mi hermano había tenido el capricho de comprarse días antes una de las pequeñas banderas de tela que también habían comenzado a venderse en la tienda de Aladino como consecuencia del emergente nacionalismo turco y la había colgado dentro del coche, ni volcaron el Dodge de mi tío ni le rompieron las ventanillas.

La religión

Hasta los diez años tuve una idea muy clara de Dios: era la imagen venerable de una mujer de rostro impreciso, extremadamente anciana y vestida con una túnica blanca. Aunque parecía un ser humano, esa imagen, al igual que las demás de mi imaginación, ante mis ojos no estaba tan clara como la de cualquiera que pudiera encontrarme por la calle. Porque se encontraba cabeza abajo y como inclinada a un lado. Cuando se me metía en la cabeza, con un poco de curiosidad y un poco de reverencia por mi parte, las demás imágenes de mi mente retrocedían y ella, como ocurre en algunos anuncios o tráilers, giraba sobre sí misma un par de veces con gran elegancia, se hacía más definida y ascendía entre las nubes, al lugar al que pertenecía. Las arrugas de la túnica estaban muy bien trabajadas, como las de algunas estatuas que había visto en las ilustraciones de los libros de historia. Cuando se me aparecía aquella imagen, cuyos brazos y cuerpo nunca se veían, yo sentía que estaba en presencia de un ser muy poderoso, muy respetable y muy superior, pero no le tenía demasiado miedo. [...] Tampoco recuerdo haberla llamado en mi ayuda nunca ni haberle pedido nada. Porque tenía muy claro que a ella no le importaban los que eran como yo sino los pobres. [...]

La primera vez que me llevaron a la mezquita me sirvió para confirmar mis prejuicios básicos con respecto a la religión y al islam. No fue una visita oficial: una tarde en que no había nadie en casa, la señora Esma me llevó a la mezquita sin pedirle permiso a nadie, más que por amor al culto, porque se aburría sola. En la mezquita de Tesvikiye un grupo de veinte o treinta personas formado por criados, cocineros y porteros que servían a los ricos deNissantassý, y propietarios de las pequeñas tiendas de las calles de atrás estaban sentados en las alfombras más en un ambiente de solidaridad y compañerismo que de oración, y esperaban la hora del rezo cotilleando entre susurros. Recuerdo que mientras rezaban yo paseaba entre ellos, que corrí hasta los lugares más recónditos de la mezquita para jugar y que nadie me paró ni me riñó, más bien al contrario, algunos miembros de la comunidad me sonreían dulcemente, como siempre me pasaba en mi infancia. Descubrí de nuevo que la religión era algo de los pobres pero también que, al contrario de lo que se deducía por las caricaturas de los periódicosy por el ambiente republicano de casa, los piadosos eran personas inofensivas.

Pero por el ambiente despectivo de casa, que a veces se convertía en una furia autoritaria, también podía comprender que, aunque aquella gente fuera buena y pura, existía una contradicción entre su bondad y las cosas en las que creían que dificultaba grandes proyectos como la modernización, la europeización y el desarrollo. No tanto como propietarios de bienes materiales sino como poseedores del derecho a juzgar, ya que éramos "positivistas" y occidentalizados, debíamos oponernos violentamente a que aquellos "ignorantes" se vincularan excesivamente a sus creencias, no solo para defender nuestros intereses sino también los del país. Incluso con mi mente infantil podía comprender que los hirientes comentarios de mi abuela cuando se enteraba de que un electricista que debía estar trabajando se había ido a rezar tenían como blanco, más que el que hubiera dejado la tarea a medias, las tradiciones y los hábitos que impedían el progreso del país. [...]

Para mí la esencia de la religión es el sentimiento de culpabilidad. Cuando era niño me sentía culpable porque no temía ni creía lo suficiente en la imagen venerable de la mujer vestida de blanco que de vez en cuando se me metía en la cabeza. También me sentía culpable porque me consideraba distinto de los que creían en Ella. [...] El ejemplo más claro de esa ambivalencia de mi familia ante la religión eran las Fiestas del Sacrificio. Como se espera de cualquier musulmán como es debido, cada fiesta del sacrificio comprábamos un carnero, lo atábamos en el pequeño jardín trasero del edificio Pamuk y la mañana de la fiesta venía a casa el carnicero del barrio y lo sacrificaba. Como no me gustaban demasiado las ovejas ni los corderos, no se me partía el corazón con los balidos que lanzaba el carnero en los últimos días de su vida, al contrario que los niños de corazón de oro protagonistas de algunos tebeos. Incluso me alegraba saber que muy pronto nos libraríamos de aquel animal feo, estúpido y maloliente, pero el que por un lado repartiéramos la carne del animal sacrificado entre los pobres y por otro ese mismo día la familia se reuniera y en el almuerzo se bebiera cerveza, prohibida por nuestra religión, y se comiera otra carne comprada en el carnicero porque la recién cortada olía demasiado fuerte, me recordaba que no todo el mundo vivía su espiritualidad a mi manera, en forma de una continua sensación de incomodidad y culpabilidad. Si la esencia religiosa de la idea del sacrificio era matar un animal en lugar de un niño para demostrar la fidelidad a Dios y así librarse de los sentimientos de culpabilidad, nosotros hacíamos justo lo contrario, y comiendo una carne mejor comprada en el carnicero en lugar de la del animal sacrificado, hacíamos algo por lo que tendríamos que habernos sentido culpables por segunda vez.

Pero yo vivía en una casa en la que se pasaba de puntillas y en silencio por problemas más graves que esas contradicciones e incongruencias espirituales. Las carencias morales, que tan a menudo he visto en las familias estambulíes occidentalizadas, ricas y laicas, se manifiestaban sobre todo en esos silencios más que en su desdén por la religión: mientras que se podía hablar de todo lo que se refiriera a temas como las matemáticas, el éxito escolar, el fútbol y las diversiones, en cuanto se mencionaban cuestiones fundamentales como el amor, el cariño, la religión, el sentido de la vida, los celos o el rencor, todo el mundo se encerraba en el ensimismamiento y en una soledad patética, y cuando alguien sufría y quería hablar de esos temas y comunicarse, manoteaba desesperado y nervioso sin decir una palabra, como los sordomudos. Luego se dejaban llevar por alguna melodía de la radio, encendían un cigarrillo y se retiraban en silencio a su mundo interior. Yo también pasé en un silencio parecido ese ayuno que hice por ansias de fe. Tampoco es que sufriera demasiada hambre gracias a que aquel oscuro día de invierno fue breve. De todas formas, mientras comía todas aquellas cosas con huevas, anchoas y mayonesa que me había preparado mi madre, y que tan poco se parecían al tradicional iftar turco de aceitunas y embutidos, dentro de mí sentía un enorme contento y paz espiritual. Era el placer, más que de haber hecho algo por Dios, de haber superado con éxito una prueba a la que había decidido someterme.

Esa noche, después de haberme atiborrado hasta más no poder, fui corriendo por las frías calles al cine Konak, vi una película de Hollywood olvidándome de todo lo demás y nunca más se me volvió a pasar por la cabeza la idea de ayunar. Pero aquella torpe relación mía con la religión nunca me mantuvo alejado de los temas metafísicos y religiosos. Siempre mantenía en un rincón de mi mente el razonamiento de que si Dios, aunque no pudiera creer en él como a mí me habría gustado, era un ser omnisciente como decían, sería sin duda muy inteligente y entendería por qué yo era incapaz de creer y me perdonaría. Si no convertía mi falta de fe en un desafío, Dios me comprendería, consideraría circunstancias atenuantes el sentimiento de culpabilidad que me provocaba el no poder creer y el sufrimiento de la falta de fe y no le daría demasiada importancia a un niño como yo.

Lo que yo temía no era a Dios, sino la rabia que sentían los que creían demasiado en él hacia gente como yo. La estupidez de aquella gente excesivamente pía, cuya inteligencia nunca podría compararse -que Dios me perdone- con la de ese Dios en el que con tanto amor creían, era la segunda razón de mi miedo. Durante años tampoco me abandonó el temor a ser castigado por no ser "como ellos" y ese pensamiento tuvo una influencia más decisiva en que durante mi primera juventud me atrajeran las ideas de izquierdas que todos los libros teóricos que leí.

ORHAN PAMUK