La noche en que secuestré a Houellebecq nadie se dio cuenta. Andaba yo un poco preocupado. ¿Dónde podíamos ir? ¿Cómo evitar el riesgo de que alguien lo reconociera y arruinara la entrevista? Debo decir que muchos nos miraban, pero por motivos ajenos a la literatura. Nos miraban con insistencia. Yo, con la americana y el pañuelón en la solapa. Él, con su chubasquero oscuro y sus deportivas.

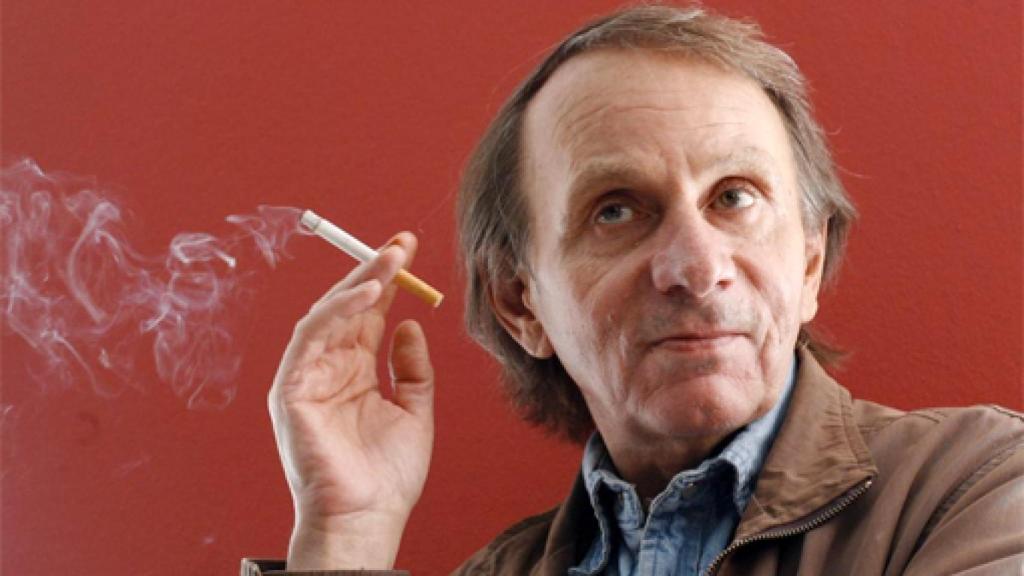

Michel Houellebecq: "La sumisión podría suponer la extinción del mundo".

Consolidada la extraña pareja, nos sentamos en un restaurante cercano al Santiago Bernabéu. Me pasó lo mismo que cuando, por fin, conquisté a Teresa. Pensaba: "¿Qué hace el escritor genial cenando con un pobre gacetillero como yo?".

Houellebecq, si hubiera querido, imagino, habría podido cenar en Madrid con quien le hubiera venido en gana. Presidentes del Gobierno, laureados escritores, directores de periódico, artistas… Pero en un giro genial del destino, se había sentado a compartir empanadillas con un chaval de Pamplona. Es mejor no darle vueltas. Los misterios, me enseñaron de niño, quizá por aquello de la fe, no conviene explicarlos.

A la misma conclusión he llegado con sus dedicatorias. Hay dos tipos de escritores. Los que regalan un somero "cordialmente" al lector. Y los que le obsequian con una frase. Soy firme partidario de los segundos. Porque esa referencia, esa anécdota, puede orientar una vida. Puede despertar una vocación. ¡Puede desatar una crisis! Puede incluso levantar un recuerdo feliz al que regresar. Houellebecq, comprobé esa noche, es de los segundos.

No hay quien entienda las dedicatorias (de dos o tres frases) que estampó en mis libros mientras yo, alejado de la terraza, pagaba la cuenta sin que se enterara. Llegué a casa, abrí por la primera página y… nada. Se las mandé a unos amigos franceses. Tampoco. Clara, que vive en Perpiñán, lo intentó con sus compañeros de oficina. Imposible.

Jamás las descifraré, porque el hecho de intentarlo es mucho más valioso. Me lleva allí, con él. Recuerdo a Houellebecq con mi ejemplar de Sumisión en sus manos, aquella novela con la que imaginó un gobierno islamista en Francia. Aquel libro que, según me recordó, llegó a las librerías el mismo día de los atentados de Charlie Hebdo y que casi le cuesta la vida. "Me pusieron escolta. Quisieron matarme. Sentí en mis hombros el peso de la Historia".

Él miraba hacia el libro, como si pudiera ver en sus páginas las amenazas recibidas. Los rostros de los amigos que le dejaron de lado. Las firmas de los periodistas que lo apuñalaron. Los gritos de quienes lo insultaron por la calle. Y yo lo miraba a él. Fue el primer momento de la entrevista en que pude pensar con algo de calma. Ahí, en ese silencio, ¡un silencio de varios minutos!, estaba la verdad de Houellebecq.

Se encendió un cigarro y bebió de su copa sin soltar el libro. Ahí estaban todas las preguntas. ¿Cuál es el precio de la irreverencia? ¿Merece la pena una escritura libérrima aun a riesgo de jugarse la vida? ¿Todavía un libro puede suponer la pena de muerte? ¿De qué ha servido el éxito millonario cosechado por la novela? Esas eran, supongo, las preguntas que nos hacíamos los dos. Pero en su mirada, en su silencio, había una pregunta que sólo podía hacerse él: "Si pudiera volver atrás, ¿volvería a publicar Sumisión?".

Houellebecq, al contrario que la mayoría de los grandes escritores, no habla de sus novelas. Me dijo la verdad por correo electrónico cuando me advirtió: "No doy entrevistas porque me aburre hablar de mí mismo". Pero cuando saqué de la mochila mi ejemplar de Sumisión, algo hizo clic en su cerebro.

Entonces sí me contó. Me contó que, cuando escribe, lo hace de manera febril. Que su rutina cobra un sentido y que el "de dónde venimos y adónde vamos" tan agotador deja paso a la creación. Que al acabar un libro entra en lo que se llama "depresión posparto" y que su existencia vuelve a arrimarse al lado oscuro. Que el inicio de la novela es ver la luz, pero su última palabra es la vuelta al desorden. Que escribir es una tabla de salvación, pero al mismo tiempo un asidero en el infierno. Que estar vivo, pese a todo, es mejor que estar muerto. Porque mejor "ser"… que la "nada".

Dijo todo aquello de manera fluida, en allegro, como leído de partitura, con el leve ruido de la calada a modo de percusión. Hasta que exhaló una gran bocanada de humo.

Resulta escalofriante comprobar que los impulsos de escritura de un genio son los mismos que los de cualquiera. Y que todo depende de la abstracta conjunción de la mirada con la sintaxis.

No sonaron las campanas de la iglesia de enfrente porque ya era muy tarde, pero yo las oí. Escuché esos aldabonazos en algún lugar del pecho. Bum, bum, bum. Escribe, escribe… escribe.