La pasión por los fogones de Alain Coumont (Huy, Bélgica, 1961) se fraguó mientras preparaba, con tres años, una tarta de manzana junto a su tía Simone. Aún era un crío que apenas sabía articular palabra, pero el momento fue tan especial que ya entonces debió asimilar que el dulce olor de la bollería recién horneada lo acompañaría de por vida. Hoy dirige un imperio de más de 260 locales distribuidos por cuatro continentes. En cada uno de ellos no faltan esos mismos aromas impregnados de recuerdos que marcaron su infancia.

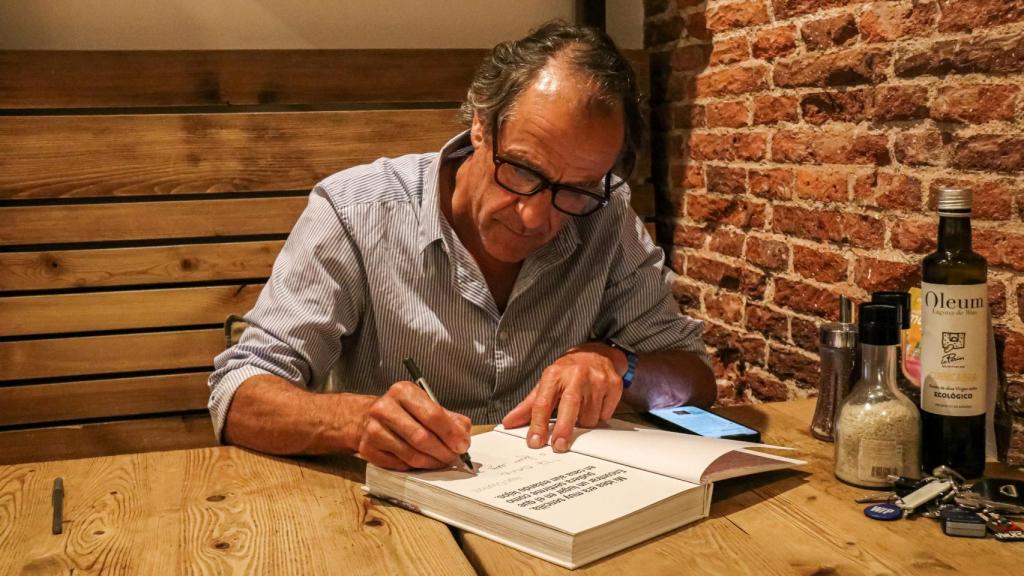

"Nací cocinero en una familia de cocineros", explica Coumont a EL ESPAÑOL | Porfolio mientras sostiene entre manos un ejemplar de su cuarto libro de recetas, Tartine Confidential. Ha viajado desde Bélgica a Madrid para pasar revista a la cafetería-restaurante Le Pain Quotidien de la calle Serrano 27 y, de paso, firmar varios ejemplares de su nueva obra.

Su inglés fluido pero con fuerte acento francés y su tono de voz bajo y reflexivo le obligan a proyectar la voz en un local atestado de comensales. El negocio parece ir viento en popa. Son las tres de la tarde y aún hay cola para entrar a comer.

Coumont durante la entrevista con Porfolio | EL ESPAÑOL El Español

"Mi abuela materna era cocinera y mis padres tenían una tienda de alimentación", arranca, de pronto, el chef. "Todo empezó como un hobby. No porque nadie me obligara a perpetuar el negocio familiar, sino porque amo cocinar. Fue mi decisión y lo disfruto enormemente".

La cocina fue la constante en la infancia de Alain Coumont. A los diez años ya preparaba sus propias recetas, pero en secreto: temía que sus amigos del colegio se rieran de él, ya que para ellos "coger una sartén era cosa de chicas".

A pesar del miedo a las burlas y la inseguridad, Coumont no se dio por vencido y persiguió su sueño con tanto tesón que en su juventud ingresó en la escuela de hostelería de Namur, una de las más prestigiosas de Bélgica, y se convirtió en aprendiz de estrellas Michelin como Georges Blanc, Michel Guérard, Gualtiero Marchesi, Joël Robuchon y Alain Senderens.

Logotipo de Le Pain Quotidien

Tras un itinerario de varios años formándose con los grandes maestros de la cocina, Coumont viajó a Nueva York para convertirse en chef privado. Allí trabajó para las élites y dio de comer a numerosas celebrities.

"Recuerdo que cociné para sir Michael Caine en su mansión de invierno en Nasáu, en las Bahamas. Era 1985", evoca Coumont. "Entre los comensales estaban Sean Connery, los Cadbury y la diseñadora de moda Laura Ashley. El mayordomo era el mismo que había trabajado para la familia de Lady Di, y había conseguido el trabajo gracias a las historias que contaba sobre la alta burguesía británica. Cuando trajo la tarta de cumpleaños de Michael Caine, el actor sopló la vela con tanta fuerza que los polvos de cacao que había sobre ella volaron por el esmoquin blanco del mayordomo. Todo el mundo reía a carcajadas".

Es una de las muchas anécdotas que guarda de sus viajes a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de codearse con las élites y de poder recopilar historias con personajes tan icónicos como las estrellas de La Huella y Goldfinger, Coumont ambicionaba firmar sus propias recetas, recuperar las esencias de la comida que adoraba e iniciar su propio camino de autodescubrimiento sin depender de nadie.

"Por eso volví a Bélgica en 1989 y, un año después, abrí mi propio restaurante, algo que hoy llamarían 'gastro pub'". Se llamaba Café du Dôme, un local que pronto sería un trampolín hacia el éxito. Era 1990, tenía 29 años y un primer negocio entre manos. ¿El problema? Le faltaba el ingrediente estrella, aquel que su tía Simone sabía hacer mejor que nadie: el pan.

Alain Coumont durante su juventud, en una imagen de archivo mientras sostiene un pan Imagen cedida

Al igual que el legendario trastero en el que Steve Jobs y Wozniak ideaban los primeros ordenadores de Apple, Coumont tuvo que confeccionar en un garaje improvisado sus primeras obras maestras del horneado a la par que dirigía Café du Dôme. "Me di cuenta de que el pan de mi país no era demasiado bueno. Yo quería que tuviese calidad, así que preparé mi propia panadería para suministrárselo a mi local".

Todo comenzó en Poilâne

Para su negocio, Coumont se inspiró en los sabores de su infancia y en el recuerdo de cómo de niño observaba a sus padres vender productos en su tienda o acompañaba a su tía en las largas sesiones de amasado de pan. El empresario evoca, como si se encontrara en una suerte de éxtasis proustiano, el olor de la masa tostándose y el primer bocado crujiente de una hogaza recién salida del horno. Esa es su filosofía: ir a la raíz, al quid de la cuestión, a las emociones primarias, al recuerdo.

"No tenía nada de dinero y un horno de panadería costaba mucho, así que al principio sólo ofrecía dos tipos de panes", narra Coumont. "Nada de dulces, croissants o baguettes. Todo era sencillo, pero de buena calidad; el pan, de masa madre. Después de Café du Dôme alquilé una pequeña tienda en Bruselas". Ese movimiento estratégico fue el comienzo de algo gigantesco.

[Las Casas Colgadas de Cuenca Tocan Las Estrellas con el Cocinero Jesús Segura]

El nuevo local tenía 36 metros cuadrados y pagaba por él 200€ al mes. Coumont compró una cafetera, dos cámaras refrigeradoras y una mesa de tres metros por uno y medio que hoy, tres décadas después, sigue en el mismo lugar en el que estaba. A su alrededor se reunían decenas de desconocidos que compartían espacio para desayunar o comer.

Alain Coumont sentado sobre una escaleras Imagen cedida

"El menú de entonces era simple: un par de sándwiches y ensaladas. Aparte, una persona que vendía café y otra que cocinaba". Y lo más importante: en el letrero de aquella pequeña cafetería se podía leer, en francés, Le Pain Quotidien, 'el pan de cada día'. El de la abuela, el de la antigua panadería de barrio, el de verdad: un manjar difícil de encontrar, elaborado sólo con harina molida, agua y sal.

Coumont estaba enamorado de las hogazas que preparaba la casa Poilâne de Paris, una de las míticas panaderías del Barrio Latino de la capital francesa. Él quería contratar sus servicios para tener el mismo pan, pero las estrictas políticas aduaneras de la Europa de los ochenta –el libre comercio de entonces no tenía nada que ver con el de ahora– le impidieron importar estos productos a buen precio, así que decidió hacerlo él mismo. "Busqué el molino francés que abastecía a Poilâne y me convertí en panadero para cubrir las necesidades de mi restaurante".

"Durante los seis primeros meses me dediqué a hacer los pasteles todas las mañanas. Las tartas se elaboraban en el Café du Dôme. En el otro local, encima de la mesa, al lado de las cremas para untar, servíamos los tarros de mermelada, un taco de mantequilla de 500 gramos y una jarra de leche de un litro", rememora el chef.

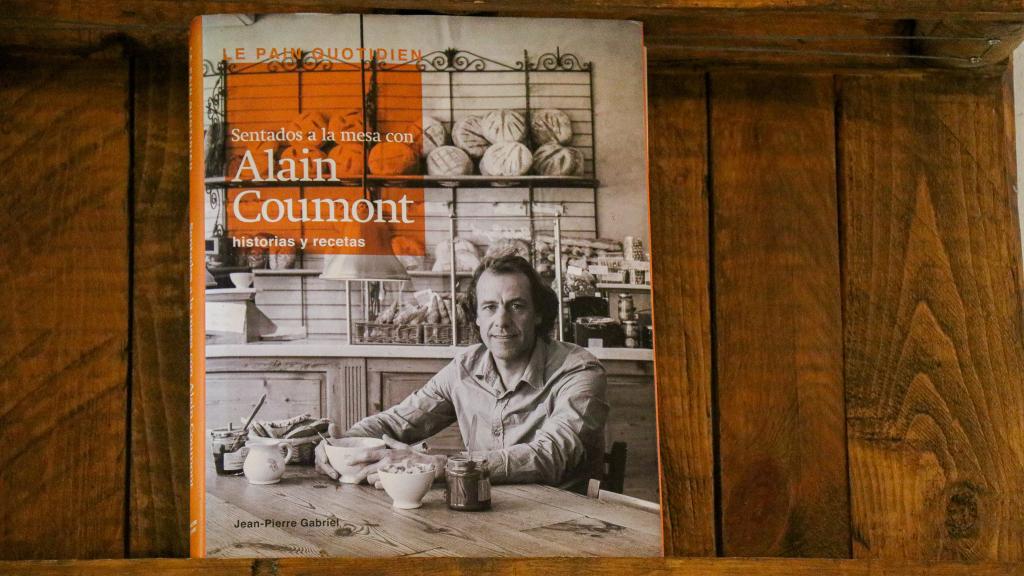

Uno de los libros de recetas de Alain Coumont preside el local de Le Pain Quotidien de la calle Serrano El Español

Reconoce que su modelo de negocio "no era demasiado sostenible ni tenía una estrategia mediática inteligente". Sin embargo, en pocos meses, aquella pequeña cafetería situada en la estratégica calle Antoine Dansaert 16 de Bruselas se hizo famosa gracias a la riqueza de sus detalles y a la hospitalidad con la que el cliente era agasajado: luces cálidas y tenues; mesas, suelos y estanterías de madera; excelentes productos de calidad que recordaban una forma de cocinar muy diferente a la de las grandes cadenas de fast food –Coumont reivindica el slow-fast-food– que empezaban a proliferar por toda Europa.

Tras el éxito del primer Le Pain Quotidien, Alain Coumont abrió otros diez locales más en diferentes partes de Europa. Aunque el que marcó el éxito mundial definitivo fue el de la famosa panadería-restaurante que inauguró en Madison Avenue, en Nueva York, en 1997. Ayudado por un fondo de inversión belga, Le Pain Quotidien se expandió por todo Estados Unidos.

La receta del éxito

32 años después de aquel periplo, Le Pain Quotidien está consolidada como una de las cadenas de restauración más prestigiosas y populares del mundo. Así lo acreditan los 260 establecimiento que la marca tiene distribuidos a través de franquicias y locales propios. En la lista aparecen países tan lejanos entre sí como Estados Unidos, Bélgica, Francia, Japón, Brasil, Turquía o España. Coumont hoy figura como director creativo de la marca –supervista personalmente los menús, el diseño de los establecimientos y los visita para hacer balance de situación– y es dueño directo de los locales de Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia.

A diferencia de otros grandes empresarios, a Alain Coumont no le importa hablar de dinero. No especifica los beneficios anuales que obtienen las filiales que le pertenecen directamente, pero sí cuánto puede llegar a recaudar una panadería-restaurante de Le Pain Quotidien durante un sólo año. También cuánto cuesta abrir una franquicia de uno de sus locales: alrededor de 600.000 euros. "Aunque la mayoría de restaurantes son propiedad de la empresa, trabajamos con socios de franquicia en algunos mercados", explica.

[El chef Ricardo Sanz nos enseña a preparar sushi]

Coumont arroja algunos datos sobre la magnitud de su negocio: "Acabamos de abrir una tienda en el aeropuerto de Bruselas donde facturan 11.000 o 12.000 euros al día (4 millones al año)", añade el fundador. "En Nueva York algunos restaurantes hacen 6 o 7 millones anuales. Otras tiendas, 1 millón. Depende mucho del lugar, de si vives en una ciudad pequeña o de si hablamos de una franquicia".

Aunque la media se estableciese en un millón de euros de beneficio por tienda, hablamos de 260 tiendas distribuidas por todo el mundo. Los beneficios, no obstante, son muy variables, porque aunque el local de Nueva York recaude tanto dinero, "un alquiler en la Gran Manzana nos cuesta 40.000 dólares al mes, así que hacer las cuentas también es un reto. Si tomas una mala decisión para abrir un local, te va a doler durante muchos años".

Alain Coumont firma un ejemplar de un libro en una de las mesas del Le Pain Quotidien de Serrano El Español

Probablemente se refiere al caso de la filial de La Pain Quotidien en Estados Unidos, que en 2020 se declaró insolvente por culpa de la pandemia. A finales de ese mismo año tuvo que ser comprada por la compañía Aurify Brands. La crisis de la Covid-19 fue terrible para el negocio, pero tras un par de años de pérdidas consiguieron sortear la tempestad. De hecho, tras la crisis, Coumont volvió a la carga con nuevos libros, recetas y hasta un nuevo franquiciado, Le Botaniste, el único restaurante de Nueva York de comida orgánica y cero emisiones.

La receta del éxito de Coumont reside, según confiesa, en la sencillez de sus propuestas. El auteur apuesta por la vuelta a las esencias, a la comida sana, al ser generoso con las porciones, evitando recargar los platos de adornos pero sin llegar a ser escueto. El pan, por supuesto, siempre es el protagonista: el redondo masa madre, la barra tostada y nevada y la baguette no pueden faltar en una carta en la que destacan, sobre todo, platos con huevos, yogures y croissaints rellenos elaborados con masa madre, así como productos locales (en el caso de España, brilla el jamón ibérico) y numerosos tartines.

[José Andrés, Premio Nobel de la Ubicuidad, Merece el de la Paz: ¿Será También Senador de EEUU?]

Para él es mejor "un buen tomate de temporada recolectado en un jardín al sol acompañado de aceite y sal" que las cientos de esferificaciones que se ven en Masterchef. De ahí que utilice numerosos alimentos de origen orgánico para sus recetas, que cambie la carta según los productos de temporada disponibles en cada región en la que funda una nueva tienda o que adapte sus menús a las tradiciones culinarias típicas de cada país.

"Siempre hablo de la importancia de la simplicidad. Si tienes buenos ingredientes, grandes recetas, un precio justo y das un servicio ejemplar, lo tienes todo. El problema es que a veces los restaurantes se vuelven demasiado sofisticados y técnicos".

Por eso el mayor logro de Coumont ha sido dejar atrás esos "Juegos Olímpicos" de la gastronomía en los que los chefs luchan por "inventar algo nunca visto" y pelear por estrellas Michelín. Esa vida, confiesa, es "demasiado estresante" para él. De nuevo, prefiere lo sencillo y lo verdadero: el olor del pan recién hecho, el estilo añejo con el que impregna unos locales que recuerdan a la Bélgica de mediados de siglo, la idea de crear un espacio de comunión familiar en cada local, una buena copa de vino sin sulfitos. "Mi idea es sencilla: tener un lugar donde me pueda sentir como en casa... fuera de casa".