"Esta noche voy a morir": cómo los héroes de Automóviles Nemesio, Hermanos March y Benclinic salvaron a decenas en la DANA

Historias extraordinarias, gente ordinaria: Hermanos March y Automóviles Nemesio salvaron Picanya en la noche de la DANA

- "En las instalaciones quedábamos sólo los cinco del equipo de ventas, y estábamos ya cerrando para irnos. No llovía, pero el cielo estaba feo. Mi marido vino a por mí y entonces entró un hombre gritando".

- Más información: Sin agua y sin luz, la anarquía se apodera de Paiporta, donde la UME no deja de sacar cuerpos: "El Estado nos ha abandonado"

Si algo recuerdan son los abrazos. Los que dieron esa noche y también los que han dado después. El gesto es el mismo: abrir los brazos, cobijar un cuerpo, cerrar los brazos, apretar. Pero el significado es distinto según el momento. Los abrazos de aquella noche daban valor. Los de después, las gracias. Da igual cuándo lean esto. Da igual de dónde sean los lectores. Da igual de dónde sean los protagonistas. Todas la historia son la misma historia.

Esta comienza de noche. Nadie lo esperaba. Todos tomaron decisiones que les salvaron la vida o que se la arrebataron. Saltar del coche. Salvar el coche. Irse. Quedarse. Venir. Escribo, confinada en Picanya, sobre las consecuencias de la DANA que hace ahora diecinueve días borró en unos instantes la vida de setenta y ocho pueblos de la provincia de Valencia, de 900.000 personas, 155.000 empresas y 360.000 trabajadores.

Las cifras no son exactas. Y tampoco los pueblos se han esfumado, ni las personas, ni las empresas ni los trabajadores. No todos, al menos. 16 desaparecidos. 224 muertos: 7 menores de diez años; 12 no llegaban a los veinte; 130 de entre 30 y 80; 67 mayores de 80 años. Algunos murieron, pero todos los que esa noche se vieron engullidos por las aguas, pensaron que iban a morir. Me lo cuenta Lola Nemesio, que refugió en su concesionario de automóviles a ochenta personas con las que vivió una película de terror que recuerda cada vez que cierra los ojos.

"En las instalaciones quedábamos sólo los cinco del equipo de ventas, y estábamos ya cerrando para irnos. No llovía, pero el cielo estaba feo. Mi marido vino a por mí y entonces entró un hombre gritando, pidiendo cuerdas y escaleras para rescatar a la gente que estaba atrapada en la autovía", explica.

Automóviles Nemesio está a escasos metros del barranco del Poyo, en un pequeño montículo sobre la autovía que une, que unía, Torrent y Valencia pasando por Picanya. Eso fue lo que les salvó. A ellos y a los que se les fueron sumando. Unos llegaron por su propio pie, otros con las cuerdas que les lanzaban, otros subían a pulso, trepando por la ladera de tierra. "Temblando, empapados, llorando, en shock, porque todos habían tenido el mismo pensamiento: esta noche voy a morir", recuerda Lola.

Tino, un vigilante de seguridad de poco más de 30 años, saltó de su coche justo cuando el agua lo arrastraba hacia el tramo de carretera que había colapsado y formaba un precipicio mortal. Se encaramó a otro más alto. Cuando la fuerza del barranco comenzó a desplazarlo sacó su móvil y se grabó un vídeo para despedirse de su familia. Lo mandó y se dispuso a morir. Pero el coche chocó con la pared de tierra y al otro lado le esperaban las manos que le llevaron al concesionario.

"Se puso a nuestra disposición de inmediato. Me decía: Lola, no te dejo sola. La gente tenía la mirada perdida, no se creía lo que estaba pasando. Algunos hasta me decían que nos estaban manchando el suelo. Tenían frío y miedo, pero sabían que ahí estaban a salvo aunque solo pudiéramos darles café y jerséis de publicidad para que no llevaran la ropa mojada", dice Lola.

Pero no sólo hicieron eso. También rescataron a un hombre que, tal vez al forcejear con el agua que llenaba su coche o tal vez al ser extraído a las bravas por sus salvadores, se dislocó la cadera. "Lo que sufrió ese hombre no lo puedo describir. Tuvimos la suerte de que había dos enfermeras que consiguieron llegar al parque de bomberos arriesgando su vida y trajeron un gotero para calmarle el dolor" cuenta.

Al otro lado, a 50 metros, en el parque de bomberos, vivían su propio drama. Desde ambos sentidos de la autovía, las víctimas trataban de ponerse a salvo. Los coches amontonados unos sobre otros atestiguaban el horror que allí se vivió en esas horas. "María y Ana, las enfermeras y Tino, fueron los verdaderos ángeles esa noche. Nosotros no hicimos otra cosa más que abrir las puertas de nuestra casa, poner todo lo que teníamos a disposición de estas personas y rezar para que el agua no nos llevase por delante".

Cerca de la casa de Nemesio, una semana después de la riada.

Con las primeras luces del alba del día 30 de octubre, el día que marcará para siempre la vida de todos los afectados, algunos de los 80 refugiados salieron andando para sus casas, algunas anegadas a kilómetros de distancia. Sólo quedaron los miembros del equipo de ventas, las dos enfermeras, el vigilante de seguridad y el enfermo. "De aquí no nos fuimos hasta que no encontramos una ambulancia que le trasladase al hospital". Todos han vuelto a Nemesio. Todos han abrazado a Lola.

Miércoles

Ya era miércoles, por poco. La nueva realidad tenía minutos de vida y dos de las máquinas de Hermanos March entraron en una Picanya que no era ya el pueblo de siempre. Hermanos March es una empresa familiar especializada en movimientos de tierras, excavaciones y demoliciones. Pero eso era antes. La empresa, ahora, tiene una nueva especialidad: "Hacer lo que toca".

Y ese "lo que toca" incluye trabajar jornadas maratonianas, hacerse cargo de la comida de los trabajadores y el combustible de sus máquinas; recoger heridos y llevarlos al centro de salud (lo sé bien, me tocó de cerca tras un accidente doméstico); asumir –de momento– todos los gastos derivados del salvamento de las 11.000 almas de este pueblo, de sus casas, de sus calles, de sus enseres y de sus lágrimas.

Las mismas lágrimas que Vicente, que me atiende por teléfono porque así "no necesita parar de hacer lo que está haciendo", no puede reprimir cuando le pregunto qué es lo peor que ha visto estos días. Se le entrecorta la voz. "No puc parlar", me dice. Terminamos la entrevista.

Pero no hace falta que Vicente March diga lo que hicieron esa noche, él y su familia. Me lo cuenta Rafa Calero, arquitecto técnico del ayuntamiento, que fue quien decidió hacer la llamada que cambió, un poco, tragedia de Picanya. "Una máquina hace lo mismo que cincuenta brazos, y aquí hemos tenido la inmensa suerte de contar con la generosidad y la capacidad de trabajo de los Hermanos March", dice.

Fue una de sus palas la que rescató de los tejados a los ancianos residentes en las viviendas tuteladas de Zenobia Camprubí, donde fallecieron varias personas. Uno a uno, bajó del techo a los supervivientes.

Y a continuación se dedicaron durante horas a habilitar vías de acceso para dar paso a los vehículos de emergencias que, con toda probabilidad, tendrían que transitar por las calles invadidas por montañas de coches. Nadie sabía nada de lo que estaba ocurriendo en los pueblos de alrededor.

Cerca de la casa de Nemesio, una semana después de la riada.

Casi a punto de amanecer, la policía local de Picanya recibió una llamada agónica de sus colegas de Paiporta. Vicente March se fue para allá con su máquina. Regresó dos horas después, a la hora convenida, sin dormir, para continuar abriendo viales para que las comunicaciones fueran posibles, para que otros vehículos pudieran rescatar a las personas y para que la vida fuera ganándole el pulso al fango.

A esas dos palas se les sumaron medio centenar de máquinas más: giratorias, fenwicks, palas de cadena y frontales, volquetes dumper, bañeras para enseres, minipalas, retromixtas. A esas primeras horas les siguieron otras. A los dos hombres, otros 75. Toda una empresa que durante cuarenta años ha tenido como objetivo "ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado y de calidad estudiando cada proyecto, según dicen en su web, lleva semanas volcada en salvar a un pueblo.

Jueves

A 400 kilómetros de Picanya, en Quesada (Jaén), José Manuel Teruel amaneció inquieto. Era jueves. Las imágenes no se le iban de la cabeza. Conocía Picanya, su hermano había trabajado aquí en la construcción del AVE y él mismo había tenido relación con Hermanos March.

Había una idea que no se le iba de la cabeza. Que se le había metido dentro, que no le dejaba pensar en otra cosa. Hasta que no tuvo más remedio que dejar que el pensamiento se convirtiera en acción. José Manuel tiene 41 años, dos hijos de 6 y 10, una empresa de obra civil en la que es gerente, un tráiler que estaba libre y que él sabía conducir. Y lo condujo.

Carta de agradecimiento a los servicios realizados de forma altruista durante la DANA.

Pero antes lo llenó con una excavadora giratoria y con 5 palets de ayuda que había reunido el ayuntamiento de su pueblo. Ropa, material de limpieza, medicamentos. Intentó contactar con distintas organizaciones que le enviaron un formulario que cumplimentó y, cansado de esperar, llamó a Vicente March.

Durante cinco días José Manuel trabajó de sol a sol, se duchó con agua fría –caliente no había–, comió lo que pudo y durmió en una colchoneta en el pabellón junto a militares curtidos en batallas y desastres que no podían evitar llorar cuando caía la noche y recordaban lo que habían visto.

"No me quito de la cabeza que me contaron que impidieron que una mujer se tirase por el balcón porque llevaba 8 días sin ver a su marido y sabía que estaba muerto en el garaje que los militares estaban limpiando", me cuenta.

Sin embargo, él, cuando cierra los ojos, lo que ve son otras imágenes: las de la gente dando las gracias con la mirada perdida y un ánimo que él, incluso ahora, no comprende de dónde salía; las de dos ejércitos, el de verdad, que "tenía tomadas las calles como si fuera una guerra o una película" y los otros, los que armados con escobas y cubos no tenían miedo de enfrentarse a un desierto de barro y desolación.

"Yo les veía con las escobas y pensaba ¿pero dónde van? Y allí iban, a limpiar, y limpiaban. Críos, en grupos de cinco o seis, que se metían en las casas sin preguntar y los dueños de las casas no sabían ni qué darles para agradecérselo".

Cinco días después, regresó a Quesada un José Manuel distinto del que había salido. "Antes era meticuloso, quería que cada cosa estuviera en su sitio. Te pasas la vida corriendo y de repente la vida se para. Ahora que he visto esto... He vuelto con más confianza en las personas, en la humanidad. No me quito de la cabeza las sonrisas de los afectados cuando daban las gracias".

Nos separan los mismos kilómetros que recorrió para venir y volverse, pero aún así, no me resulta difícil ver que los ojos se le humedecen. "No me gusta que me pasen la mano por el lomo. He hecho lo que nunca había hecho porque sentí que esta vez había que hacerlo, y no me arrepiento", me dice. "Me resulta difícil volver a mi rutina, a mi normalidad, sabiendo lo que estáis pasando allí".

Le pregunto si nos quiere decir algo, a los que quedamos. Se lo piensa. "Os deseo la mejor de las suertes. Que apretéis los dientes. Que sigáis para adelante". José Manuel llegó a Picanya un domingo, y estuvo aquí hasta el viernes.

Resultados de la DANA.

Viernes

Cuando José Manuel estaba recién llegado a su casa, en Jaén, casi una semana después de haber empezado su viaje, en un colegio de Valencia, las Escuelas San José (Jesuitas) ya estaba terminando una titánica labor: completar 400 bolsas con ayuda para los damnificados. Contenían comida en conserva, leche, zumo, guantes, mascarillas, algún dulce. Y amor.

La Fundación Benclinic puso el contenido tangible. Los alumnos del colegio se encargaron de lo inconmensurable. El alumnado de secundaria, Bachillerato y FP se encargó de la distribución y organización de los productos. Los más pequeños se dedicaron a hacer postales una carta y un dibujo que introdujeron en las bolsas, que luego desde la Fundación, con las furgonetas, nos fueron entregando a las personas afectadas.

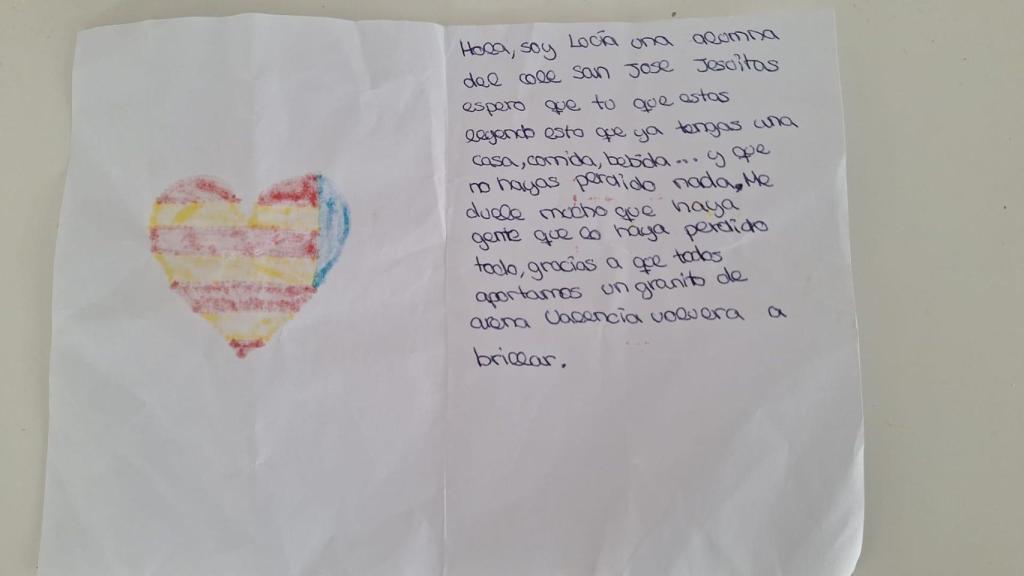

400 cartas. 800 niños y niñas. La mía la escribió Lucía. Lucía tiene once años y hace muy poco perdió la casa en la que nació en el incendio del edificio de Campanar, en febrero de este mismo año.

Quizá por eso sabe lo que es perderlo todo, y quizá por eso le duele tanto, y quizá por eso, me dio el abrazo más intenso que me han dado nunca. El primero, con su carta. El segundo, el de verdad, cuando nos conocimos junto a toda su familia.

Los abrazos, ya saben, significan algo distinto según en el momento en el que se da. El de Lucía supuso, para mí, la reconciliación con la bondad del ser humano. Las furgonetas de Benclinic llegaron un sábado y pisaron unas calles llenas de barro, pero transitables porque las máquinas de los March forman ya parte del paisaje urbano, lo mismo que las de las brigadas forestales de otras comunidades, los coches de policía local de otros municipios. Los bomberos, la guardia civil. Los voluntarios, personas anónimas que viven aquí o que aquí llegan caminando.

Es imposible mencionarlos sin dejarse alguno fuera y cada uno sabe a quién le debe la vida y la estabilidad emocional. "No hay vida para agradecer lo que hacen", dicen los vecinos. Y sin embargo, los que hacen lo que hacen dicen que no han hecho nada. Lo dice Lola Nemesio. Otro tanto, Vicente March. Lo mismo que José Manuel Teruel.

Todas las noches

Las personas con las que he hablado coinciden también en lamentar no hacer más, no conseguir que las horas de sol sean más largas, que los puentes se (re)construyan más rápido. Sienten no poder volver el tiempo atrás y evitar que ocurriera lo que nunca debió ocurrir.

Josep Almenar, el alcalde, quisiera volver a ese día en el que nadie avisó de lo que venía. Vio desde la ventana del ayuntamiento la crecida del barranco y salió de inmediato para tratar de impedir a los propietarios de los vehículos que bajaran a los garajes para sacar los coches. En ese mismo instante comenzó a coordinar con los servicios municipales la mejor manera para salvar vidas.

De madrugada llegó a su casa inundada, sin luz, sin agua y sin recuerdos, descalzo –los zapatos se quedaron en el lodo– y con la misma ropa mojada que tardó en poder cambiarse tres días. Desde entonces come poco, duerme poco y trabaja prácticamente 24 horas para que el pueblo retome su pulso.

Rafa Calero tomó decisiones personales, coordinadas con el ayuntamiento. Se dirigió hacia los puentes, los mismos que más tarde colapsaron, y se empeñó en desviar el tráfico de personas y coches. Ayudado por su equipo, levantó a pulso la barrera del tren que impedía que los vehículos escaparan a la zona alta del pueblo, que también acabó perdida.

Todas las noches, desde la noche de aquel martes, la persona que tomó la decisión de cerrar las zonas deportivas, para disgusto de los jóvenes, se despierta empapado en sudor porque sueña que no lo hizo. Da igual cuándo lean esto. Da igual de dónde sean los lectores. Da igual de dónde sean los protagonistas. Todas las historias son la misma historia. Esta es la nuestra.

*** Carmen Amoraga es escritora y finalista del Premio Planeta