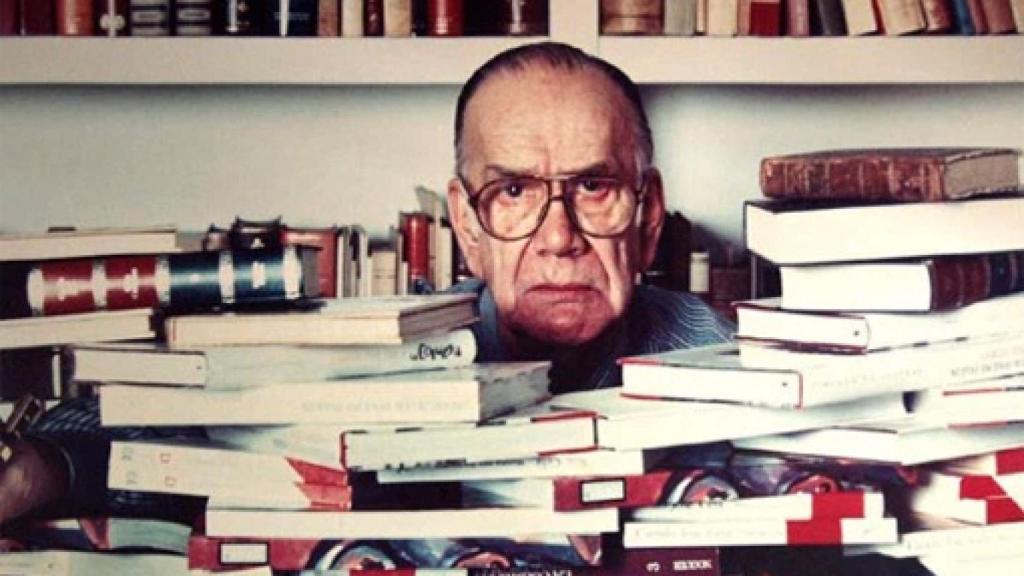

Camilo José Cela. Foto: archivo de la Fundación Pública Gallega CJC

Camilo José Cela, un ogro en una palangana

Se cumplen veinte años de la muerte del escritor, ganador del Premio Nobel y dueño de una personalidad excesiva, hiperbólica e intempestiva. ¿Verdaderamente era tan miserable como lo pintan? Repasamos los cargos que se le imputan.

Se cumplen veinte años de la muerte de Camilo José Cela y podemos decir que en nuestras letras ya no hay personalidades como la suya, tan excesiva, hiperbólica e intempestiva. Habría dado cualquier cosa por escucharle hablar en estos tiempos de corrección política donde los escritores —salvo dichosas excepciones— cada vez miden más sus palabras, temerosos de sufrir un linchamiento en las redes sociales o malquistarse con unos editores sin otra preocupación que incrementar sus ventas.

Al igual que Umbral, Cela ya no vende. Las jóvenes generaciones no leen sus obras, como no leen a Miguel Delibes, Torrente-Ballester, Ana María Matute o Luis Martín-Santos. Los literatos de la posguerra española se han convertido en una generación maldita. Delibes, pese a ser uno de los pioneros de lo que hoy se llama la “España vacía”, no interesa a casi nadie, pues habla del campo, la caza, la vida en provincias, el duelo por una esposa muy querida —¡menuda herejía en los tiempos del poliamor!— y la fe católica —¡otra barbaridad en la edad de la Nada, feliz de haber enviado a Dios a un desván plagado de telarañas!—. Sin embargo, Delibes es una figura respetada, algo que no se puede decir de Cela, al que acusan de ser uno de los peores cabrones de su generación. ¿Verdaderamente era tan miserable? Repasemos los cargos que se le imputan.

Hijo de una familia acomodada y estudiante camorrista (fue expulsado de dos colegios), infatigable lector de Ortega y Gasset y estudiante efímero de Medicina, logró escapar de Madrid al estallar la Guerra Civil para unirse a las tropas sublevadas, cayendo herido en el frente. En 1938, con veintiún años, envió una carta a las autoridades franquistas ofreciéndose a “prestar datos sobre personas y conductas” desafectas al Movimiento Nacional. Ignoro si el ofrecimiento fue aceptado y acarreó acciones represivas. No es posible disculpar ese gesto. En tiempo de guerra, una delación puede llevar al paredón. Algunos han esgrimido la edad como atenuante. Personalmente, no me parece una excusa convincente, pero sería injusto no mencionar que otras figuras con responsabilidades mucho más graves han sido excusadas y han pasado a la historia como intelectuales ejemplares. Es el caso de Dionisio Ridruejo. Amigo personal de José Antonio, fue uno de los promotores de la División Azul, que participó en el sitio de Leningrado, una operación militar que costó la vida a un millón de civiles y millón y medio de combatientes. Diez mil españoles murieron en esa aventura.

Es cierto que Ridruejo rompió con el régimen de Franco cuando disfrutaba de los privilegios de un jerarca, pero su papel en el golpe de estado del 36 y en la posguerra es infinitamente más relevante que el de Cela, un simple delator. Cela nunca pidió perdón. En cambio, Ridruejo rectificó y participó en la oposición a la dictadura. Quizás eso explica la diferencia de juicio, pero las críticas a Cela por este episodio han sido excesivas. Hubo muchos intelectuales con conductas vergonzosas durante aquella tragedia, como Bergamín y Alberti, pero no se les ha juzgado con tanta dureza.

A Cela le gustaba el dinero. No se lo reprocho. Si tuviera que vivir de lo que escribo, formaría parte de los índices de pobreza de este país. Los periodistas —al menos los plumillas como yo— somos subproletariado o masoquistas que aceptan un estipendio miserable a cambio de ver su nombre al pie de un artículo. No es bonito que Cela aceptara escribir una novela —La catira, 1955— por encargo del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, general y dictador de Venezuela, pero no es el único autor que ha flirteado con poderes ilegítimos. Wilhelm Furtwängler hizo algo mucho peor: continuó dirigiendo bajo el régimen nazi.

Cela nunca se caracterizó por ser un intelectual insobornable. Durante la posguerra, trabajó como censor. No sé si eligió el oficio por el salario en un contexto de pobreza y escasez o si fue una condición para obtener el carné de prensa, algo que le sucedió a mi padre por esas fechas. Mi padre, un escritor olvidado pero con un pequeño nicho en las enciclopedias, pasó la guerra en Madrid y fue movilizado por la República. Cuando acabó el conflicto, quemó su uniforme, se deshizo del arma y se escondió en casa de mis abuelos hasta que un amigo falangista acudió al rescate. Eso sí, le pidió que trabajara como censor para demostrar su lealtad al régimen. Negarse habría significado seguir viviendo en la clandestinidad, expuesto a represalias. Yo, que no soy un héroe, habría obrado como él y también muchos de los que critican estas conductas desde la placidez de una sociedad democrática. No pienso que Cela merezca bajar a los infiernos por haber realizado funciones de censor. No creo que fuera su vocación. Simplemente, le tocó vivir una circunstancia histórica que no dejaba mucho margen de maniobra.

Al igual que a Umbral se le recuerda por el famoso “he venido a hablar de mi libro”, Cela parece inseparable de la anécdota de la palangana. En un programa televisivo de Mercedes Milá aseguró que podía absorber un litro de agua por vía rectal. A la Academia Sueca no le importó mucho el chascarrillo, pues le concedió el Nobel un año más tarde. Con una voz poderosa y grandes dotes de histrión, Cela montó otros numeritos similares. Cuando la periodista Pilar Trenas le preguntó en el bordillo de una piscina qué haría si una mujer le pidiera a gritos un hijo suyo, como le había sucedido en el aeropuerto de Madrid al actor que interpretó a Sandokán, la arrojó al agua con micrófono y todo. Incluso fingió ayudarla a salir del agua para lanzarla otra vez a la piscina. Me parece una respuesta razonable a una pregunta especialmente estúpida. Tampoco me siento capaz de echarle en cara que le diera un puñetazo al periodista Jesús Mariñas por escribir un artículo ofensivo sobre su relación con Marina Castaño. Me parece perfecto que un chismoso se lleve su merecido.

Cela no ocultó su hostilidad a los que llamó “150 novelistas de Carmen Romero”, mostrándose especialmente despectivo con Muñoz Molina, al que calificó de “doncel tontuelo”. Les acusó de ser “novelistas de catequesis, muy disciplinaditos, muy obedientes, con la mano siempre extendida para ver si el Estado les da unas perras”. Son unos comentarios muy feos, pero forman parte del circo de la literatura. En todas las épocas, los literatos han cultivado la maledicencia, la difamación y la injuria contra sus colegas. Aconsejo leer La novela de un literato, de Rafael Cansinos Assens, una divertidísima trilogía que narra las peleas entre modernistas y noventayochistas. O consultar las lindezas que intercambiaron los poetas del 27 y Juan Ramón Jiménez. Ponerse a parir mutuamente es un viejo hábito de los que escriben y hoy en día también sucede.

En 1994, Carmen Formoso acusó a Cela de haber plagiado una novela que había presentado al Premio Planeta. La cruz de San Andrés, que obtuvo el galardón ese año, tenía un argumento similar a su manuscrito y reproducía muchas escenas. El juez exculpó al escritor, admitiendo que había notables coincidencias, pero no plagio. El caso hizo correr el rumor de que Cela tenía negros, pero nunca se demostró. Hay que decir que el escritor no fue el único artífice del supuesto plagio. Planeta le presionó para que aceptara el premio en un momento en que el divorcio con su primera mujer no cesaba de esquilmar su bolsillo y, según se dice, le facilitó el manuscrito supuestamente plagiado. Contrastando los libros se aprecian sospechosas similitudes, pero —como apuntó Umbral— también queda patente que el talento de Cela supera ampliamente al de Formoso.

No voy a disculpar los comentarios homófobos y machistas de Cela. Solo merecen la calificación de rebuznos. Como esto no es un acta judicial, me eximo de reproducirlos. En cuanto a la broma sobre el supuesto significado de sus iniciales (investiguen, investiguen), carece de gracia y atenta contra el buen gusto. Eso sí, estos exabruptos no merecen más atención que la larga lista de payasadas habituales en el gremio de los escritores, abarrotado de personalidades narcisistas, egocéntricas y estrafalarias.

Cela no era un santo. Casi ningún escritor lo es, salvo Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En su biografía, hay zonas en penumbra, episodios nada encomiables, pero ¿no se podría decir lo mismo de casi todos los que leen estas líneas? Usted, que me dedica generosamente unos minutos de su tiempo, ¿nunca ha dicho algo bochornoso? ¿Jamás se ha comportado como un bocazas o un canalla? Cela merece salir de esa cárcel de papel en la que se le ha recluido y volver a ser leído. Fue un gran promotor cultural. Fundó el prestigioso sello Alfaguara y la revista literaria Papeles de Son Armadans (1956-1979), donde se reivindicó a autores exiliados, se difundieron las tendencias literarias y artísticas de vanguardia, se promovió la literatura gallega y catalana, y se cultivó la interdisciplinaridad, estimulando el diálogo entre la literatura y las artes plásticas.

Poeta de corte surrealista en sus inicios (Pisando la dudosa luz del día, 1945), autor de dos piezas teatrales y una buena colección de relatos, periodista prolífico y estudioso de los clásicos castellanos, nos dejó con su Viaje a la Alcarria (1948) un retrato descarnado de una España hundida en un atraso ancestral. En La familia de Pascual Duarte (1942) siguió los pasos de Solana y del Valle-Inclán del esperpento, practicando con sus personajes la crueldad y el distanciamiento emocional. En La colmena (1955) urdió una compleja arquitectura narrativa, reflejando la infelicidad de la España de la posguerra, donde parecía inevitable chapotear en la superchería, la indignidad o el desamparo.

En San Camilo, 1936 (1969) nos dio su visión de la Guerra Civil, desplegando un larguísimo monólogo volcado en las dos pulsiones básicas del ser humano: el sexo y la muerte. En Oficio de tinieblas 5 (1973) volvió a hablar sobre Eros y Tanatos, y en Mazurca para dos muertos (1983), quizás una de sus mejores novelas, recurrió a la polifonía y al hibridismo para captar el latido más hondo de la Galicia rural. Cristo versus Arizona (1988) corroboró lo que se intuía en los libros anteriores. Para Cela, la novela había muerto en su forma tradicional. Ya solo quedaba abrir nuevos caminos, experimentando con el lenguaje y buceando en el inconsciente.

Se ha descrito a Cela como un ogro. Sin duda lo era, pero en los últimos años de su vida, tristemente asociados al incidente de la palangana, ya no asustaba a nadie. Su declive se ha prolongado hasta el presente. Los críticos y los lectores le han dado la espalda, pero yo creo que es un desaire injusto. La colmena es una de las mejores novelas españolas de la segunda mitad del siglo XX. No merece ser despreciada o ignorada porque su autor disfrutara provocando la irritación ajena o no se ajustara a los cánones de corrección de nuestra época, cada vez más puritana, idiota e intransigente.