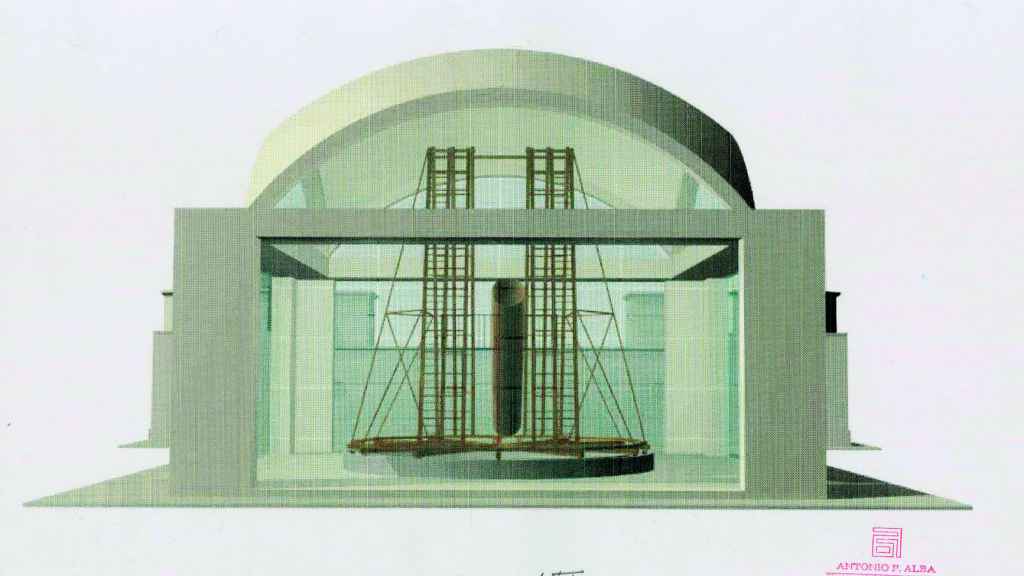

Boceto de Antonio Fernández Alba para el Observatorio Astronómico de Madrid.

Historia, realidad y memoria de la arquitectura de Fernández Alba

Autor de proyectos en el Observatorio de Madrid y el Jardín Botánico, la figura y la obra del arquitecto y académico dejan un enorme legado.

Hace unos días falleció Antonio Fernández Alba, pero su memoria continuará acompañándonos a todos los que le conocimos. “No hay muerte si no hay olvido”, escribió otro gran maestro, Carlos Castilla del Pino, lo que tal vez sea un triste consuelo, aunque consuelo al fin y al cabo.

El propio Antonio acuñó unas palabras y sentimientos similares en el prólogo a un librito, Palabras para que la realidad nos sueñe, en el que recogió algunos escritos de su querida esposa Enriqueta Moreno: “La muerte no llega con la vejez o la enfermedad, sino con el olvido y somos con nuestras palabras y obras; memoria de la voluble fortuna la única muerte segura que llamamos olvido, en el decir del poeta”. Efectivamente ¿qué seriamos sin memoria?

La obra arquitectónica de Fernández Alba es numerosa y plural. Centros universitarios y de investigación, como la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid (1981), el campus de Castellón ((1990-95) o el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campus de la Universidad Complutense (1994-2004).

Los esfuerzos de Fernández Alba por “salvaguardar la historia de la ciudad” se ven en sus intervenciones en Madrid

También construcciones espirituales (entre otros el monasterio de la Anunciación, Convento del Rollo, comunidad de las RR MM. Franciscas, Salamanca, 1963); edificios administrativos (uno de ellos el Centro Nacional de Datos del Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 1975); tanatorios, como el municipal de Madrid en la M-30 (1984); conjuntos de habitación y urbanismo (por ejemplo, la Unidad Residencial Paseo Cervantes, Ciudad Jardín en Vitoria (1970); viviendas individuales, diseño de interiores o remodelaciones, restauraciones y monumentos.

Pero en esta sección que camina entre las dos aguas de la ciencia y las humanidades – la arquitectura es una disciplina mestiza de ambas–, me parece lo más adecuado recordar un conjunto de trabajos que responden a una idea que Fernández Alba tuvo muy presente, la de que “defender la memoria es salvaguardar la historia de la ciudad, lo cual lleva implícito la defensa de la democracia” (Quiebran albores. Vaga memoria de la ciudad solada, Ediciones Asimétricas, 2023).

Nada ejemplifica mejor los esfuerzos de Fernández Alba por “salvaguardar la historia de la ciudad” que sus intervenciones en Madrid en el eje que parte del antiguo Hospital Provincial de Madrid (nombre que adquirió en el siglo XIX, ya que al fundarse en el siglo XVII se llamaba Hospital General y de la Pasión), que transformó durante los años 1980-1986 en el Centro de Arte Reina Sofía, continúa con la remodelación de la plaza de Atocha, prosigue en el cerillo de San Blas del Parque del Retiro con la restauración y consolidación de fábricas del Observatorio Astronómico, y finaliza en el Paseo del Prado con la remodelación y consolidación de fábricas del Pabellón de Invernáculos del Real Jardín Botánico.

Para recuperar aquel eje científico del Madrid de la Ilustración, para revivirlo, Fernández Alba necesitó, además de sus saberes arquitectónicos, conocer el pasado. “La redacción del proyecto de consolidación –recordó refiriéndose al Observatorio Astronómico (El Observatorio Astronómico de Madrid. Juan de Villanueva arquitecto, Xarait ediciones, 1979)– me llevó a una recopilación historiográfica y documental que permitiera obtener los datos más fidedignos donde fundamentar los diseños de consolidación y restitución que constituirían el proyecto.

La tarea fue bastante laboriosa pues los planos originales habían desaparecido, o al menos las indagaciones realizadas no permitieron, en el tiempo que disponíamos, poder localizarlos”. El arquitecto como historiador.

La historia del observatorio madrileño es apasionante. Su origen se debe a una sugerencia del eminente marino e ingeniero Jorge Juan al rey Carlos III, recomendándole la fundación en la capital un observatorio, como los que ya existían en las principales cortes europeas.

El rey dio órdenes a Juan de Villanueva para que realizase los planos del observatorio, pero, por razones que se desconocen, ni los planos se trazaron, ni la obra comenzó, no siendo hasta 1790, bajo el reinado de Carlos IV, cuando se inició la construcción con planos preparados por Villanueva.

Inicialmente se pensó instalarlo en el Buen Retiro, próximo a la ermita de San Blas, donde había un polvorín, pero Villanueva prefirió el altillo contiguo a la ermita, que tuvo que ser derribada para dar cabida al edificio astronómico. Sin embargo, por distintas razones las obras procedieron con mucha lentitud, de manera que aún no estaban finalizadas cuando ya en el nuevo siglo, en 1808, llegó la invasión francesa.

Y al irrumpir las tropas galas a Madrid transformaron el observatorio en cuartel. Entre los instrumentos que albergaba el Observatorio se encontraba un magnífico telescopio que se había encargado a William Herschel, el mejor fabricante y un astrónomo sobresaliente, quien el 13 de marzo de 1781 había descubierto Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar y el primero en ser identificado desde la Antigüedad.

[Antonio Fernández Alba, filosofía de la arquitectura]

Herschel construyó un telescopio que tenía 7,6 metros de longitud y que estaba provisto de un espejo de 61 centímetros de diámetro. Bien embalado, el instrumento llegó a Madrid el 17 de abril de 1802. Se sabe que el 18 de agosto ya se pudieron realizar observaciones con él. Todo prometía que la astronomía madrileña, y consiguientemente la española, prosperaría, ayudando de esta manera al renacimiento de la ciencia hispana.

Sin embargo, la “circunstancia histórica” que significó la invasión francesa lo impidió. Al ocupar el Observatorio, los franceses desmontaron el telescopio para utilizar la madera de su soporte para encender hogueras con las que calentarse durante el invierno; asimismo, el archivo y la biblioteca fueron saqueados.

[Muere el arquitecto y miembro de la RAE Antonio Fernández Alba a los 96 años]

Y en este punto vuelve a aparecer Antonio Fernández Alba, que diseñó un edificio para cobijar una réplica exacta de aquel telescopio. El pabellón, al lado del antiguo Observatorio, tiene una estructura cuadrada de piedra y vidrio, coronada por una espectacular cúpula que alcanza una altura máxima de cinco metros sobre la coronación del edificio.

Una vez construidas las diferentes partes del telescopio (estructura mecánica, espejo y otros accesorios), el viejo-nuevo telescopio pudo comenzar a ser visitado a partir de 2004. Verlo es como un viaje hacia atrás en el tiempo, un viaje a un momento esperanzador en la historia de la astronomía en España. Tal vez contemplarlo hoy, ayude a pensar que los sueños ilustrados no tienen por qué haberse terminado para España en el siglo XVIII.

En memoria de Antonio Fernández Alba (1927-2024), arquitecto extraordinario con alma de poeta y, sobre todo, un hombre bueno.